Mögliche Entwicklungen nach dem Tod Khameneis

Inhaltsverzeichnis

Irans bevorstehender Führungswechsel: Mögliche Entwicklungen nach dem Tod Khameneis

Ayatollah Ali Khamenei, seit dem Jahr 1989 Oberster Führer der Islamischen Republik Iran, bleibt unangefochten die mächtigste Figur innerhalb der theokratischen Diktatur des Landes. Mit inzwischen 85 Lebensjahren rücken die anhaltenden Spekulationen über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand erneut in den Fokus der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit. Während sich der Iran auf eine Ära ohne seine führende Instanz vorbereitet, rücken die intransparenten Nachfolgeregelungen einmal mehr ins Zentrum des Interesses. Was nach dem Tod Khameneis geschieht, könnte den künftigen Kurs der Islamischen Republik auf Jahrzehnte hinaus prägen.

Der verfassungsrechtliche vorgesehene Weg zur Nachfolge

Die Verfassung der Islamischen Republik Iran sieht einen formalisierten, wenn auch streng kontrollierten Nachfolgeprozess vor (Guardian Council, 2021). Artikel 107 dieser Verfassung überträgt der sogenannten Versammlung der Experten – im Folgenden als „Expertenrat“ bezeichnet – die Befugnis, den nächsten Obersten Führer zu bestimmen. Artikel 111 gesteht diesem Gremium zudem die Macht zu, einen als untauglich erachteten Führer abzusetzen. In der Realität jedoch wird dieser Prozess maßgeblich, wenn nicht vollständig – von einem komplexen Netz institutioneller Macht innerhalb des Regimes dominiert.

Der Expertenrat setzt sich aus 88 Klerikern zusammen, die nominell durch das Volk gewählt werden (Assembly of Experts of the Leadership, 2025). De facto jedoch müssen sämtliche Kandidaten vorab vom Wächterrat genehmigt werden (CFR.org Editors, 2024). Dieser zwölfköpfige Wächterrat wird direkt oder indirekt vom Obersten Führer selbst ernannt und fungiert in der Praxis als verlängerter Arm seines Willens (Guardian Council, o. J.).

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Verfassung liefert zwar einen rechtlichen Rahmen, doch der eigentliche Machtkampf um die Nachfolge findet hinter verschlossenen Türen statt – ausgetragen von tief im Machtgefüge des Regimes verwurzelten Fraktionen.

Der bislang einzige Präzedenzfall für eine Nachfolge innerhalb dieses Systems datiert auf das Jahr 1989, nach dem Tod von Ruhollah Chomeini. Der Expertenrat trat damals auf Einladung des damaligen Parlamentspräsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Zunächst wurde kontrovers diskutiert, ob die Führung einer Einzelperson oder einem kollektiven Gremium übertragen werden solle. Die Mehrheit sprach sich für ein individuelles Führungsmodell aus. Nachdem Großayatollah Mohammad-Reza Golpayegani nicht die erforderliche Stimmenmehrheit erhielt, schlug Rafsandschani Ali Khamenei vor. Obwohl Khamenei nicht den Status eines Marja innehatte, wurde er schließlich vom Expertenrat gewählt (Hovsepian-Bearce, 2016).

Diese Entscheidung erforderte eine Verfassungsänderung, die noch im selben Jahr verabschiedet wurde. Sie senkte die Voraussetzungen für das Amt des Obersten Führers von der Marja-Qualifikation auf die Fähigkeit, ein Fatwa zu erlassen (Hovsepian-Bearce, 2016). Im schiitischen Islam bezeichnet ein Marja die höchste geistliche Autorität, deren religiöse Führerschaft in der gesamten schiitischen Welt anerkannt wird. Ein Marja muss über weitreichende theologische Qualifikationen verfügen, um verbindliche religiöse Rechtsurteile zu fällen, denen Gläubige folgen sollen. Ein Fatwa hingegen ist ein formelles Gutachten oder eine religiöse Entscheidung, die ein qualifizierter islamischer Jurist zu Fragen des Glaubens oder des Rechts erteilt. Durch die Herabsetzung der Anforderungen vom Marja-Status auf die bloße Fähigkeit zur Fatwa-Erteilung schuf das Regime die Voraussetzung, eine politisch loyale Persönlichkeit an die Spitze zu stellen – und damit bewusst eine unabhängige, religiös höherstehende Autorität zu umgehen.

Der Tiefe Staat rund um den Obersten Führer

Jenseits der formellen Institutionen existiert ein noch entscheidenderer Machtpol innerhalb der Islamischen Republik: das Büro des Obersten Führers. Es fungiert als eine Schattenregierung von gewaltigem Ausmaß, ausgestattet mit Tausenden Angestellten sowie einem eigenen Apparat für Sicherheit, Geheimdienst und Propaganda. Dieses Büro operiert weitgehend unbehelligt von verfassungsmäßiger Kontrolle und entfaltet eine Wirkmacht, die sämtliche institutionellen Strukturen des Regimes überragt. Zum innersten Zirkel dieser geheim operierenden Zentrale zählen Persönlichkeiten wie Gholamhossein Mohammadi Golpayegani, Gholam-Ali Haddad-e Adel und Ali Akbar Velayati, allesamt mit US-amerikanischen Sanktionen belegt und maßgeblich an der Aufrechterhaltung des harten, ideologisch kompromisslosen Kurses des Regimes beteiligt (U.S. Department of the Treasury, 2019).

Die wohl einflussreichste Figur innerhalb dieses Machtzentrums ist Mojtaba Khamenei, der Sohn des Obersten Führers. Trotz seiner ausgesprochenen öffentlichen Zurückhaltung übt Mojtaba erheblichen Einfluss auf die inneren Prozesse des Büros aus, unterhält enge Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und wird zunehmend als faktischer Mitregent wahrgenommen. In vielerlei Hinsicht stellt das Büro des Obersten Führers das tatsächliche Machtzentrum der Islamischen Republik dar, und wer es im Moment der Nachfolge kontrolliert, wird den weiteren Kurs der Führung entscheidend mitbestimmen.

Fraktionelle Spannungen

Das politische System Irans wird mitunter irrtümlich als pluralistisch wahrgenommen, ein Trugschluss, der sich aus dem Vorhandensein mehrerer Kandidaten und Gruppierungen speist. Tatsächlich jedoch eint die dominierenden Lager – primär aufgespalten in Ultra-Hardliner und weniger konfrontative, regimekonforme Konservative – eine fundamentale Loyalität gegenüber der Islamischen Republik. Ihre Unterschiede bestehen vor allem im Ton und in der strategischen Herangehensweise: Während die Ultra-Hardliner einen kompromisslosen, aggressiven Kurs verfolgen, zeigt sich die flexiblere Fraktion gelegentlich offen für kosmetische Reformansätze oder begrenzte bürgerliche Freiheiten – stets jedoch mit dem Ziel, das bestehende System zu bewahren.

In Fragen der Außenpolitik hingegen offenbaren sich kaum Differenzen: Beide Lager bekennen sich vorbehaltlos zu den antiwestlichen und antiisraelischen Grundpfeilern der ideologischen Doktrin des Regimes. Die Aussagen des ehemaligen Außenministers Mohammad Javad Zarif im Jahr 2020 – in denen er sich antisemitischer Rhetorik bediente und den Zusammenbruch der Vereinigten Staaten herbeifantasierte – machen deutlich, wie tief selbst die „weniger konfrontativen“ Kräfte in der revolutionären Weltanschauung des Systems verankert sind (Melamed, 2020).

Trotz dieser ideologischen Übereinstimmung ist die Führungselite des Regimes zunehmend fragmentiert. Diese Fragmentierung ist weniger Ausdruck doktrinärer Divergenzen als vielmehr Folge eines erbitterten Wettbewerbs um staatliche Ressourcen und Renteneinkünfte innerhalb des Rentierstaates. Persönliche Rivalitäten, institutionelle Machtkämpfe und generationelle Gräben vertiefen die internen Risse zusätzlich. Es handelt sich nicht nur um taktische Differenzen – vielmehr stehen konkurrierende Visionen über die künftige Ausrichtung der Islamischen Republik zur Disposition. In einem möglichen Nachfolgeszenario könnten diese Spannungen zu erheblichen Verzögerungen im Konsensbildungsprozess führen, offene Konfrontationen provozieren oder gar mehrere konkurrierende Führungsansprüche hervorbringen.

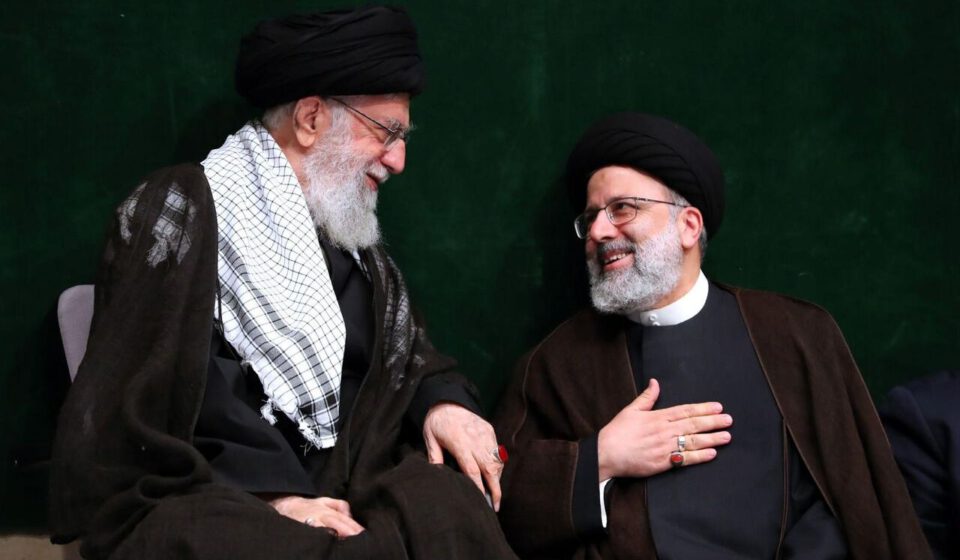

Der Tod von Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz im Jahr 2024 hat einen der aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen um die Nachfolge des Obersten Führers aus dem Spiel genommen. Raisi verfügte über ideologische Linientreue ebenso wie über die Unterstützung der Revolutionsgarden (IRGC), sein plötzliches Ableben hat jedoch ein Machtvakuum hinterlassen, das bislang nicht geschlossen wurde.

Mehrere Akteure innerhalb des Regimes gelten weiterhin als potenzielle Anwärter auf die Nachfolge:

- Mojtaba Khamenei (56 Jahre): Obwohl er niemals gewählt wurde und kein offizielles Amt bekleidet, gilt Mojtaba Khamenei als die am besten vernetzte Figur innerhalb der Islamischen Republik. Seine Kontrolle über das Büro des Obersten Führers sowie seine tiefen Verbindungen zu den Revolutionsgarden machen ihn zu einem der aussichtsreichsten Kandidaten. Ein von ihm geführter Iran würde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine dynastische Verfestigung, eine weitere Militarisierung des Staates und einen völligen Verzicht auf Reformen erleben. Sein möglicher Aufstieg erscheint aufgrund seines langjährigen Einflusses im Machtzentrum, seines Vertrauensstatus bei Schlüsselfiguren der IRGC sowie der notorisch intransparenten, nicht-demokratischen Elitennachfolge des Regimes überaus wahrscheinlich.

- Sadegh Larijani (64 Jahre): Der frühere Justizchef und derzeitige Vorsitzende des Schlichtungsrats genießt in einigen traditionalistischen und pragmatischen Fraktionen des Systems institutionelle Anerkennung. Dennoch ist seine politische Zukunft durch Korruptionsvorwürfe (Radio Farda, 2020) und seine nachweisliche Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen (Pawlak & George, 2012) belastet. Sollte er die Nachfolge antreten, wäre mit einem Versuch zu rechnen, den bestehenden Autoritarismus zu institutionalisieren, allerdings unter dem Risiko einer tiefgreifenden Fragmentierung der politischen Elite.

- Ahmad Khatami (64 Jahre): Ein radikaler Geistlicher und Mitglied des Expertenrates, der bei großen Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung stößt, jedoch unter Hardlinern beträchtliche Unterstützung genießt. Seine extremistische Rhetorik macht ihn zu einem Kandidaten für jene Kräfte, die eine noch autoritärere und islamistischere Zukunft des Regimes anstreben.

- Alireza Arafi (68 Jahre): Als Mitglied des Wächterrats und ehemaliger Freitagsimam von Qom agiert Arafi weitgehend im Hintergrund. Sein niedriges öffentliches Profil könnte sich im entscheidenden Moment als Vorteil erweisen. Er steht für eine Fortführung der gegenwärtigen Ordnung ohne zusätzliche Polarisierung und erscheint daher als potenzieller Kompromisskandidat, vor allem für jene, die Stabilität über Ideologie stellen.

- Hassan Khomeini (52 Jahre): Der Enkel des Gründers der Islamischen Republik besitzt unter reformorientierten Iranern einen gewissen Rückhalt, ist jedoch innerhalb der regimetreuen Eliten weitgehend isoliert. Seine Disqualifikation bei der Wahl zum Expertenrat im Jahr 2016 belegt, dass er für das Machtzentrum der Islamischen Republik weiterhin inakzeptabel ist (Khabaronline.ir, 2016).

Im Falle einer Nachfolgekrise oder politischen Pattsituation könnten auch unerwartete Akteure ins Zentrum rücken – etwa der amtierende Justizchef Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, der ideologisch geprägte Geistliche Ali-Reza Panahian oder weniger ideologische Technokraten.

Diese sogenannten „Dark-Horse“-Kandidaten könnten aus Gründen administrativer Effizienz oder als Übergangsfiguren ausgewählt werden. In äußerst seltenen Fällen – etwa bei einer akuten Legitimationskrise – könnte sogar externer Druck das Regime dazu zwingen, auf eine weniger polarisierende Figur zurückzugreifen. Angesichts der ausgeprägt zentralisierten Machtstruktur und der Dominanz loyalistischer Netzwerke erscheint ein solches Szenario jedoch als kaum realistisch.

Mögliche Szenarien der Nachfolge

Nach dem Tod von Ali Khamenei lassen sich verschiedene Entwicklungsszenarien skizzieren. Am wahrscheinlichsten erscheint ein rascher, zentral gesteuerter Machtwechsel, bei dem Mojtaba Khamenei oder Alireza Arafi ohne nennenswerte Erschütterungen an die Spitze gelangen. Ein solches Vorgehen würde die Kontinuität des autoritären Systems gewährleisten und innerstaatliche Spannungen weitgehend vermeiden.

Ein weniger wahrscheinliches, doch mögliches Szenario wäre, dass der neue Oberste Führer – möglicherweise Mojtaba Khamenei oder auch Mohammad Khatami, zügig sämtliche Machtbefugnisse auf sich konzentriert und rivalisierende Fraktionen konsequent unterdrückt. Ein solcher autokratischer Kurs würde einem Modell wie jenem in Nordkorea ähneln und könnte erheblichen internen Widerstand hervorrufen.

Alternativ könnte das Regime einen schwachen, rein symbolischen Obersten Führer einsetzen, während die tatsächliche Macht auf die Revolutionsgarden sowie das Büro des Obersten Führers übergeht. Auch wenn diese Option theoretisch denkbar ist, wäre sie in der Praxis kaum tragfähig, da zentrale Institutionen des Systems auf einen starken Führer zur Legitimation ihrer eigenen Machtansprüche angewiesen sind und ein solches Modell daher voraussichtlich ablehnen würden.

Ein realistischeres Szenario wäre die Errichtung eines kollektiven Führungsorgans – etwa eines Rates aus hochrangigen militärischen und geistlichen Vertretern –, der das bisherige Einzelführermodell ersetzt. Diese Idee wurde bereits im Jahr 2015 von Akbar Haschemi Rafsandschani ins Spiel gebracht und könnte dann an Gewicht gewinnen, wenn innerhalb der Führungseliten kein Konsens über eine Einzelperson als Nachfolger erzielt werden kann (Sharafedin, 2015).

Ein weiteres, jedoch als extrem unwahrscheinlich geltendes Szenario wäre die vollständige Abschaffung des Amtes des Obersten Führers. Eine solche Entwicklung würde tiefgreifende verfassungsrechtliche Änderungen voraussetzen und mit größtem Widerstand aus sämtlichen Teilen des klerikalen Establishments konfrontiert sein.

Sollten die internen Machtkämpfe eskalieren und außer Kontrolle geraten, wäre auch ein direkter Machtergriff durch die Revolutionsgarden (IRGC) denkbar. Diese agieren heute nicht mehr nur als militärische Kraft, sondern zugleich als politische Organisation, wirtschaftliches Machtzentrum und geheimdienstliche Struktur. Sie kontrollieren Schlüsselindustrien, bedeutende Haushaltsmittel, wichtige Infrastrukturen wie Häfen, Flughäfen und die Telekommunikation. De facto fungieren sie längst als eine „Regierung innerhalb der Regierung“. Die Quds-Einheit lenkt die außenpolitischen Operationen des Regimes, während die Basij-Milizen für die Niederschlagung innerer Proteste zuständig sind. Aufgrund dieser umfassenden Machtbasis gilt als sicher, dass kein Nachfolgemodell ohne die Zustimmung der IRGC Bestand haben wird – andernfalls wäre mit einer gewaltsamen Reaktion zu rechnen (Khoshnood, 2020).

Schließlich bleibt, wenn auch nahezu außerhalb jeder realistischen Erwartung, die Hoffnung auf einen demokratischen Übergang. Der Soziologe Misagh Parsa argumentiert jedoch überzeugend, dass die Islamische Republik aufgrund ihrer strukturellen Verfasstheit unfähig ist, sich in Richtung einer liberalen Demokratie zu reformieren (Parsa, 2016).

Eine ungewisse Zukunft

Unabhängig davon, in welcher konkreten Form der Übergang nach dem Tod Khameneis gestaltet wird – eines scheint gewiss: Demokratische oder transparente Strukturen sind nicht zu erwarten. Die Islamische Republik hat aus dem Nachfolgeprozess des Jahres 1989 ihre Lehren gezogen. Damals wurde Ali Khamenei von einer streng kontrollierten Versammlung von Experten zum Obersten Führer gewählt – nach intensiven und weitgehend intransparenten Absprachen hinter den Kulissen, maßgeblich orchestriert von Akbar Haschemi Rafsandschani und weiteren einflussreichen Akteuren. Heute zeigt sich das Regime entschlossener denn je, den kommenden Machtwechsel noch rigider zu kontrollieren.

Mit öffentlichen Unruhen wird fest gerechnet, und das Regime wird mit aller Härte reagieren. Die Revolutionsgarden (IRGC) sowie die Sicherheitsapparate der Islamischen Republik stehen bereit, um jeden Widerstand sofort und kompromisslos zu unterdrücken.

Die extreme Nervosität des Regimes gegenüber gesellschaftlichem Aufbegehren – besonders seit dem Mahsaaufstand von 2022, der durch die Ermordung einer jungen Frau wegen Verstoßes gegen die Hidschāb-Vorschriften ausgelöst wurde – dürfte den weiteren Verlauf des Nachfolgeprozesses maßgeblich prägen. Zwar besitzt die Zivilgesellschaft keinerlei formale Einflussmöglichkeit auf die Wahl der neuen Führung, doch könnte die Furcht vor massiven Protesten im In- und Ausland das Regime zumindest dazu veranlassen, den Eindruck eines internen Konsenses oder eines moderateren Vorgehens zu erwecken.

Letztlich jedoch wird über Irans Zukunft nach Khamenei nicht das Volk entscheiden, sondern ein kleiner, abgeschotteter Kreis aus Klerikern, Sicherheitsorganen und politischen Gefolgsleuten. Sie alle wurden von Khamenei selbst an die Schalthebel der Macht gebracht, und sie werden alles daransetzen, die Islamische Republik mit allen Mitteln zu bewahren.

References

- Assembly of Experts of the Leadership (2025). Members. https://majlesekhobregan.ir/fa/members/19/اعضای-دوره-ششم [Last visited 30 March 2025].

- CFR.org Editors (2024). The Islamic Republic’s Power Centers. https://www.cfr.org/article/islamic-republics-power-centers [Last visited 30 March 2025].

- Expediency Discernment Council of the State (2025). Members of the Expediency Discernment Council of the State. https://maslahat.ir/fa/news/5013/اعضای-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام [Last visited 30 March 2025].

- Guardian Council (2021). Constitution of the Islamic Republic of Iran. https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text [Last visited 30 March 2025].

- Guardian Council (n.d.). About Us. https://www.shora-gc.ir/en/about [Last visited 30 March 2025].

- Hovsepian-Bearce, Y. (2016). The Political Ideology of Ayatollah Khamenei: Out of the Mouth of the Supreme Leader of Iran. Routledge.

- Khabaronline.ir (2016). Seyyed Hassan Khomeini is not qualified. https://www.khabaronline.ir/news/508615/صلاحیت-سیدحسن-خمینی-تایید-نشد [Last visited 30 March 2025].

- Khoshnood, A. (2020). The Role of the Qods Force in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Central European Journal of International and Security Studies, 14(3), 4–33.

- Melamed, K. (2020). L.A.’s Iranian Jews denounce Iran Foreign Minister Zarif’s use of derogatory word for Jews. Forward. https://forward.com/news/460593/las-iranian-jews-denounce-iran-foreign-minister-zarifs-use-of-derogatory/ [Last visited 30 March 2025].

- Parsa, M. (2016). Democracy in Iran – Why It Failed and How It Might Succeed. Harvard University Press.

- Pawlak, J., & George, M. (2012). EU names 17 Iranians sanctioned over human rights. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-iran-eu-sanctions-idUSBRE82N0EH20120324/ [Last visited 30 March 2025].

- Radio Farda (2020). Major Corruption Case In Iran Plays Out In Europe As 8 Suspects Hide Abroad. https://en.radiofarda.com/a/major-corruption-case-in-iran-plays-out-in-europe-as-8-suspects-hide-abroad/30661664.html [Last visited 30 March 2025].

- Sharafedin, B. (2015). Iran‘s possible next Supreme Leader being examined: Rafsanjani. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-iran-election-leader-idUSKBN0TW0OV20151213/ [Last visited 30 March 2025].

- U.S. Department of the Treasury (2019). Treasury Designates Supreme Leader of Iran’s Inner Circle Responsible for Advancing Regime’s Domestic and Foreign Oppression.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm824 [Last visited 30 March 2025].