Konstitutionelle Monarchie und Säkularismus im Iran

Die konstitutionelle Monarchie als Garant für die Bewahrung eines säkularen Staatswesens im Iran.

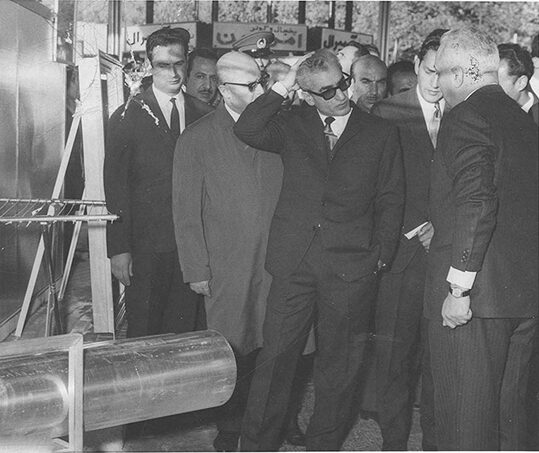

Der damalige Hofminister Irans, Asadollah Alam, schildert in seinem zweiten Memoirenband vom 13. April 1970, wie er bei einer Audienz den Schah äußerst verärgert vorfand. Drei Tage zuvor hatte im Amjadieh-Stadion in Teheran ein Fußballspiel zwischen der iranischen Mannschaft „Tadsch“ (Tāj) und der israelischen Auswahl „Hapoel“ stattgefunden, das die iranische Seite mit 2:1 für sich entschied. Dem Schah wurde berichtet, dass einige Zuschauer Parolen wie „Lang lebe das palästinensische Volk“ und „Tod den Juden“ skandiert hätten. Alam berichtet, dass der Schah darüber tief erzürnt war und die Kommunisten für diese Zwischenfälle verantwortlich machte. Einen Monat später, im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 22. Jahrestag der Staatsgründung Israels, ordnete der Schah am 12. Mai 1970, also zwei Tage vor diesem bedeutsamen Datum, an, dass weder Mitglieder des Hofes noch der Regierung an den Veranstaltungen teilnehmen dürften. Obwohl das kaiserliche Iran unter der Führung des Schahs diplomatische Beziehungen zu Israel unterhielt – iranische Flugzeuge wurden zeitweise sogar auf israelischem Boden gewartet – bevorzugte der Schah, sein Land nicht in den von den internationalen Medien als „arabisch-israelischen Konflikt“ bezeichneten Machtkampf zu verstricken. Unter seiner Herrschaft verfolgte der Schah niemals eine anti-israelische oder antisemitische Außenpolitik. Vielmehr war es die Überlegung, radikal-islamische Gefühle nicht zu provozieren und kommunistische Kräfte nicht als Destabilisatoren wirken zu lassen, die den Schah zu einer behutsamen und zurückhaltenden Haltung gegenüber Israel veranlasste.

Unmittelbar nach der Islamischen Revolution setzte eine gezielte Verfolgung der jüdischen Gemeinschaft ein. Habibollah Elghanian, ein angesehener Unternehmer und Industrieller jüdisch-iranischer Herkunft, wurde einzig und allein aufgrund seiner religiösen Identität unmittelbar hingerichtet. Die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen lauteten – wie in einem Bericht der Tageszeitung Ettelā‘āt festgehalten – unter anderem: „Freundschaft mit den Feinden Gottes und Feindschaft gegenüber Gottes Freunden, Spionage zugunsten des illegitimen zionistischen Staates Israel, Sammlung von Hilfen und Spenden zugunsten Israels und seiner Armee zur Bombardierung Palästinas und des muslimisch-arabischen Volkes, Ausbeutung der Bevölkerung und Verwendung der Einnahmen im Kampf gegen den Islam und das Volk, Verderbtheit auf Erden, Krieg gegen Gott und den Gesandten Gottes sowie gegen unser gesamtes unterdrücktes Volk, Blockade von Gottes Weg und der Entwicklung menschlicher und islamischer Werte, Beihilfe zum grausamen täglichen Morden an unseren kämpfenden palästinensischen Brüdern“ (zitiert nach Aasoo).

Elghanian wurde nicht nur jegliches Recht auf Verteidigung verwehrt – das gesamte Gerichtsverfahren gegen ihn dauerte nicht länger als zwanzig Minuten. Alle Versuche seiner engen wie entfernten Freunde, sein Leben zu retten, blieben vergeblich. Mit diesem Justizmord übermittelte die Islamische Republik eine eindeutige Botschaft an die gesamte jüdische Gemeinde Irans: Euer Leben steht in unserer Hand – als Symbol für das Leid des palästinensischen Volkes!

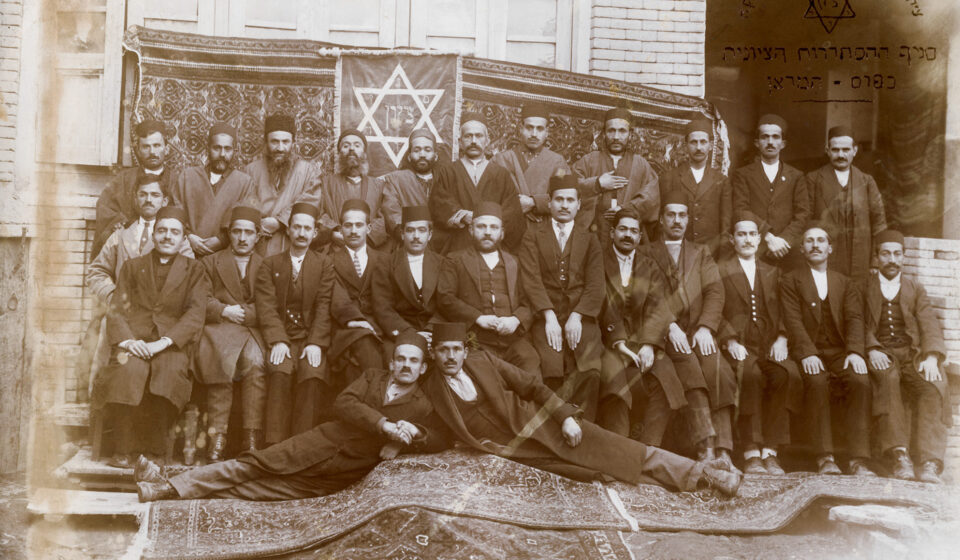

Einem Bericht des israelischen Nachrichtenkanals News 24 aus dem Jahr 2022 zufolge lebten am Ende der Regierungszeit des Schahs rund 100.000 Juden im Iran. Ein Großteil von ihnen emigrierte bereits in den ersten Jahren – ja sogar Monaten – nach der Revolution in Richtung USA, Israel oder Europa. Dem Bericht zufolge leben heute schätzungsweise zwischen 9.000 und 15.000 Juden weiterhin im Iran – allerdings in einem „goldenen Käfig“. Trotz dieser prekären Lage stellt der Iran nach Israel und der Türkei weiterhin die drittgrößte jüdische Bevölkerungsgruppe im Nahen Osten. Die babylonische Ausgabe des Talmuds – das zentrale Werk der jüdischen Religionslehre – entstand, wie der verstorbene israelische Professor Amnon Netzer in seinem Artikel „Die Sassanidenkönige im Talmud ” darlegt, im kulturellen Kontext des sassanidischen Iran. Netzer selbst stammte aus Rasht, einer Stadt im Norden Irans, bevor er später nach Israel emigrierte.

In einem Gespräch mit der prominenten iranisch-jüdischen Journalistin Homa Sarshar, einer Pionierin persischsprachiger Medien, erhielt ich ein eindrückliches Zeugnis über das Schicksal der Juden nach dem Sturz des Schahs. Sarshar berichtete: „Der Schah hatte das Land noch nicht einmal richtig verlassen, als mir ein Kollege sagte, ich solle in mein Heimatland zurückkehren.“ Auf ihre Nachfrage, was er damit meine, habe er geantwortet: „Nach Israel!“ Empört, so berichtet Sarshar, habe sie geantwortet: „Ich lebe seit zweitausend Jahren im Iran!“

In einer Lage, in der selbst muslimische und schiitische Iraner das Land in großer Zahl verlassen – eine Auswanderungswelle, die auch über vier Jahrzehnte nach der Islamischen Revolution keineswegs abgeflaut ist, sondern unter der Regierung Ebrahim Raisis eine neue Intensität erreicht hat, mag es auf den ersten Blick entbehrlich erscheinen, den Fokus gezielt auf die Flucht religiöser Minderheiten aus dem Iran zu richten. Ein umfassenderer Blick jedoch offenbart, dass trotz der Verfassung der konstitutionellen Monarchie, die den Zwölfer-Schiismus ausdrücklich zur offiziellen Staatsreligion erklärte, die Pahlavi-Könige – Reza Schah ebenso wie Mohammad Reza Schah – den Staat in bemerkenswert säkularer Weise führten. Dies zeigt sich eindrücklich in der sichtbaren gesellschaftlichen Präsenz religiöser Minderheiten – darunter auch jener Glaubensgemeinschaft, gegenüber der sich der Schiismus besonders feindselig zeigt: der Bahai-Religion. Der Schiismus betrachtet den Bahai-Glauben grundsätzlich als unvereinbar mit seinen Lehren.

Doch lebten die Bahai nicht nur im Iran, sie waren, ebenso wie Juden, Zoroastrier und Christen, auch in hohen Ämtern innerhalb der Exekutive sowie in den Streitkräften und Sicherheitsorganen vertreten. Als ich Homa Sarshar fragte, wie es angesichts der verfassungsmäßigen Festlegung auf den Schiismus dennoch möglich war, dass Angehörige der Bahai-Gemeinschaft hohe staatliche und militärische Positionen bekleiden konnten, teilte sie mit mir eine persönliche Erfahrung: In den Bewerbungsformularen für eine Anstellung konnte die Frage nach der religiösen Zugehörigkeit unbeantwortet bleiben. Tatsächlich galt die Offenlegung der eigenen Konfession aus Sicht der SAVAK und anderer Verwaltungseinrichtungen nicht als verpflichtend. Parviz Sabeti, ein hochrangiger Funktionär der SAVAK, der heute noch lebt und in den Vereinigten Staaten ansässig ist – und gegen den kürzlich linke Anhänger der Islamischen Revolution juristische Schritte einleiten wollten –, ist selbst bahaiischer Herkunft.

Fereydun Vahman, Autor des Werkes „160 Jahre Kampf gegen den Bahai-Glauben”, gelangt in seiner historischen Analyse der Verfolgung der Bahai – von der späten Qadscharenzeit bis in die Gegenwart – insgesamt zu einer positiveren Einschätzung der Ära Reza Schahs. Ausschlaggebend dafür ist dessen entschlosseneres Vorgehen gegen den Einfluss des schiitischen Klerus. Vahman betont, dass weder Reza Schah noch Mohammad Reza Schah persönlich religiöse Vorurteile hegten; jedoch habe der Letztere größere politische Zurückhaltung geübt, um die Stabilität seines Regimes zu wahren. Aus diesem Grund habe er auch in bestimmten Fällen – etwa bei der Zerstörung des Bahai-Tempels Hazirat al-Quds im Jahr 1955 – zu offenen Angriffen schiitischer Gruppen auf die Bahai geschwiegen.

Mit der zunehmenden Konsolidierung der Macht des Schahs verbesserte sich zwar die Lage der Bahai und anderer religiöser Minderheiten spürbar, dennoch bleibt festzuhalten, dass seine Politik in der Gesamtschau von Vorsicht geprägt war. Genau diese zurückhaltende Haltung bildet den Hauptkritikpunkt bahaiischer Forscher an der zweiten Pahlavi-Ära – eine Haltung, für die man heute womöglich mehr Verständnis aufbringen kann als damals. Bemerkenswert ist jedoch die Perspektive eines weiteren bedeutenden Bahai, Abbas Amanat, Autor des Werks Iran: „A Modern History”. Er bewertet die nahezu fünf Jahrzehnte andauernde Pahlavi-Ära als eine Phase, in der Iran schrittweise in Richtung Säkularismus geführt wurde. In einem persischsprachigen Interview erläutert er den Impuls für die Entstehung seines Buches folgendermaßen:

„Vor etwa 25 Jahren bat mich der Lektor der Yale University Press, ein Buch zu schreiben, das die Frage beantworten sollte, warum es in einem Land wie Iran, das sich nahezu fünfzig Jahre lang auf dem Weg zu einer westlich-säkularen Gesellschaft befand, plötzlich zu einer Revolution kam, die sich grundsätzlich gegen genau diese Form der Moderne richtete. Um dieser Frage nachzugehen, musste ich weiter in die Vergangenheit zurückblicken, als es in der Iran-Historiografie des englischsprachigen Raums üblich ist. Dort gilt in der Regel der Beginn des 20. Jahrhunderts – mit der konstitutionellen Revolution oder, in einem etwas weiteren Verständnis, die frühe Qadscharenzeit – als Ausgangspunkt der modernen Epoche Irans. Mein Werk unterscheidet sich jedoch grundlegend, da ich diesen Beginn mit dem Aufstieg der Safawiden-Dynastie im Jahr 1501 ansetze. Ziel war es, den ideologischen Widerstand des schiitischen Klerus gegenüber dem Staatswesen historisch zu verorten und die Ursprünge wie auch die Transformation der tiefgreifenden Verbindung zwischen diesen beiden Institutionen analytisch zu durchdringen.“

Mit anderen Worten: Die fehlende Verwirklichung eines vollständig säkularen Staates im Iran ist ohne die Berücksichtigung der Rolle schiitischer Institutionen in den vergangenen fünf Jahrhunderten nicht zu verstehen. Immer dann, wenn die traditionelle Staatsgewalt – gemeint ist das monarchische System – geschwächt war, trat diese Institution offen gegen die Regierung auf und errichtete eine totalitäre Herrschaft, die sich auf ihre sektiererische Ideologie gründete. Verwendet man die Terminologie Amanats, dann stellt die sogenannte Islamische Republik in Wahrheit das zweite „scharitische Imperium“ dar, das die iranische Gesellschaft erlebt hat.

Als ich kürzlich – auf Einladung der im Ausland ansässigen Partei „Säkular-Demokratische Iraner“ – offen erklärte, dass das Haupthindernis für die Etablierung eines Säkularismus in der schiitischen Konfession selbst liege, stieß ich unter den anwesenden Intellektuellen kaum auf Zustimmung. Die Gründe für diese Zurückhaltung lassen sich vielleicht mit einer Formulierung verdeutlichen, die ich zum ersten Mal klar und unverblümt aus dem Munde von Homa Sarshar vernahm – jener gebildeten Iranerin aus einer religiösen Minderheit. Als ich ihr eine Frage stellte, begann sie ihre Antwort mit den Worten: „Diese muslimischen Intellektuellen …“

Die bittere Realität der iranischen Gesellschaft besteht darin, dass ein erheblicher Teil ihrer Intellektuellen im Innersten noch immer tief im religiösen Denken verwurzelt ist. Besonders unter jenen mit stark linker Prägung ist eine ideologische Fixierung erkennbar, die den Staat und im Besonderen den Schah für sämtliche historischen Missstände verantwortlich macht, während die politische und gesellschaftliche Rolle des schiitischen Klerus kaum jemals ernsthaft thematisiert oder kritisch reflektiert wird.

Es zeigt sich immer deutlicher, dass keine schwache Regierung imstande ist, den übersteigerten Machtansprüchen der schiitischen Klerikalstruktur wirksam Einhalt zu gebieten. Für die heutige Generation von Iranerinnen und Iranern gilt die Qadscharen-Dynastie, die der Pahlavi-Monarchie vorausging, als Inbegriff eben jener schwachen Herrschaftsform. In dieser Epoche scheiterten zahlreiche Reforminitiativen, die verschiedene Premierminister unter Naser ad-Din Schah ins Leben riefen, an der massiven Blockade durch einflussreiche schiitische Geistliche. Die Qadscharen-Könige zeigten sich weder willens noch in der Lage, der politischen Macht der religiösen schiitischen Institutionen Grenzen zu setzen.

Mittlerweile wächst unter akademischen Eliten und jungen Intellektuellen die Einsicht, dass der Aufbau eines säkularen Staatswesens im Iran ohne eine konsequente Kontrolle über die schiitische Klerikalstruktur nichts weiter bleibt als ein politisches Wunschdenken – oder eine bloße diplomatische Floskel. Gerade deshalb rückt die Pahlavi-Ära erneut in den Fokus des historischen und politischen Interesses, insbesondere die Herrschaft Reza Schahs des Großen, die heute mit wachsender analytischer Sorgfalt als Ursprung des modernen iranischen Staates neu bewertet wird. Die historische Erfahrung lehrt zudem: Selbst in einer gefestigten Demokratie wie den Vereinigten Staaten garantiert eine säkulare Verfassung keineswegs dauerhaft die tatsächliche Trennung von Staat und Religion. Religiöse Organisationen mit tief verwurzeltem historischen und kulturellen Einfluss vermögen es durchaus, staatliche Strukturen selbst gegen verfassungsrechtliche Prinzipien in ihrem Sinne zu formen und zu lenken. Erfreulicherweise bekennt sich inzwischen ein Großteil der aktiven Zivilgesellschaft im Iran offen zum Säkularismus. Die überwältigende Mehrheit zieht eine säkulare Verfassungsordnung jener religiös-politischen Realität vor, unter der das Land in den vergangenen vier Jahrzehnten zu leiden hatte. Diese Haltung ist vor allem das Ergebnis der bitteren Erfahrungen unter der sogenannten Islamischen Republik.Dennoch bleibt ein zentraler Punkt in der intellektuellen Debatte bislang umstritten: In welchem Maß kann die monarchische Institution zur Sicherung eines säkularen Iran beitragen? Eine starke Monarchie, wie sie in der Pahlavi-Zeit existierte, könnte sehr wohl die notwendige exekutive Garantie für die in der Verfassung verankerte Trennung von Religion und Staat bieten.