Irans Schicksal zwischen Ideologie und geopolitischer Rationalität

Inhaltsverzeichnis

Das Schicksal Irans zwischen geopolitischem Konflikt ideologischer Prägung (ummah–volkszentriert) und einer geopolitikorientierten Rationalitätsstrategie

Der theoretische Rahmen ergibt sich aus der geopolitischen Lehre des Realismus: Geopolitik ist die Wissenschaft der Erkenntnis geografischer Räume – (lokal, national, regional und global) – sowie der Analyse und Anwendung wirksamer Handlungen im Sinne einer Maximierung von Sicherheit und nationalem Interesse auf Grundlage dieses Raumbewusstseins. Staaten gelten als die zentralen Akteure auf dem Feld der Politik und stehen somit im Mittelpunkt geopolitischer Analysen. Ein klares Verständnis eines Staates vom geopolitischen Gewicht seines Landes – also der Gesamtheit geografischer Machtfaktoren in politischen, sicherheitsbezogenen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Dimensionen – führt zu rationalem Handeln auf regionaler wie internationaler Ebene und infolgedessen zur Stärkung des innerstaatlichen Wohlstands und der internationalen Position.

Als strategisches Deutungs- und Handlungssystem kann Geopolitik – abhängig von der ideologischen Ausrichtung und Zielsetzung des handelnden Akteurs – entweder zu einem bloßen Instrument zur Rechtfertigung ideologischer Ziele und politischer Interessen eines Regimes, Netzwerks oder politischen Apparats wird, wobei sie auf nationaler oder internationaler Ebene zur Inszenierung und Täuschung missbraucht werden kann (geopolitisches Denken im Dienst einer Ideologie), oder sie dient einem staatlichen Akteur als Quelle der Macht, um die eigene Position im internationalen System realistisch zu erfassen und auf dieser Grundlage maximale Sicherheit und nationale Interessen zu verwirklichen (rationalitätsorientiertes geopolitisches Denken). Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Handel, Marktwirtschaft, Transitwegen und Energieinfrastruktur wird der Begriff der Geoökonomie zunehmend synonym mit großen Teilen der Geopolitik verwendet. Man kann sagen, dass geopolitisches Handeln nationaler und internationaler Akteure im Bereich ökonomischer Fragen, im Sinne wechselseitiger Beeinflussung, den wirtschaftlichen Aspekt der Geopolitik abdeckt.

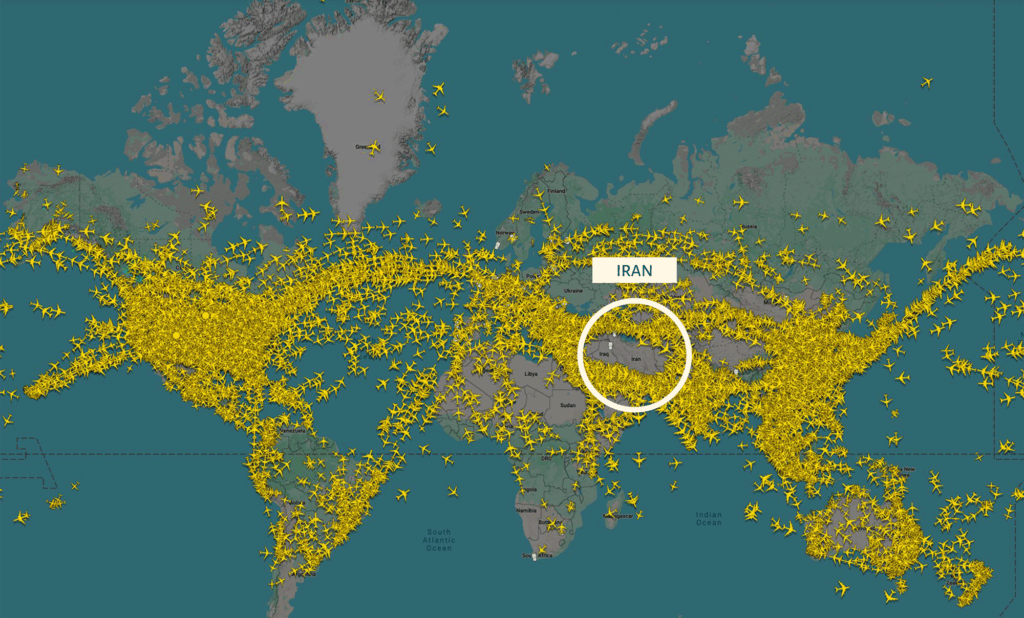

In der Struktur des internationalen Systems gilt ein Staat, der auf der Grundlage wirtschaftlicher Beziehungen und friedlicher Außenpolitik die Entwicklung und den Wohlstand seines Landes anstrebt, ohne sich in politische, sicherheitspolitische oder militärische Abenteuer in den Nachbarstaaten, der eigenen Region oder anderen geopolitisch sensiblen Räumen einzumischen, aus Sicht der meisten Staaten als stabiler und berechenbarer Partner für nachhaltige Beziehungen. Ein solcher Staat wird in das internationale Wirtschaftssystem eingebunden und erreicht – je nach seiner geopolitischen Lage, seinen natürlichen und menschlichen Ressourcen sowie seinen regionalen und globalen Verbindungen – ein Maß an Verflechtung mit der Weltwirtschaft (z. B. durch Anbindung an Energie-, See-, Land- und Lufttransitlinien) und an weiteren Strukturen der globalen Ökonomie, das wiederum nationale Entwicklung und Wohlstand ermöglicht.

Die realistische Haltung eines außenpolitischen Akteurs beruht auf dem geopolitischen Gewicht eines Landes – als Summe potenzieller und realisierter Machtfaktoren, sowie auf der Einsicht in die Konsequenzen, die außenpolitisches Handeln für das nationale Interesse mit sich bringt. Diese Einsicht ist der Schlüssel zu geopolitischer Vernunft. Grundsätzlich, losgelöst von ideologischer Verblendung und im Einklang mit den fundamentalen Prinzipien der Geopolitik gilt: Kein Nationalstaat opfert seine nationalen Interessen und seine Sicherheit zugunsten einer Ideologie. Wird dennoch so gehandelt, ist die nationale Legitimität des betreffenden Regimes in Zweifel zu ziehen, eine Unterscheidung, die es erlaubt, durch die geopolitische Brille zwischen nationalstaatlicher und nicht-nationalstaatlicher Ordnung zu differenzieren. Auf dieser Grundlage widmet sich der vorliegende Text der geopolitischen Analyse der jüngeren Geschichte Irans im 20. und 21. Jahrhundert und lädt die Leserinnen und Leser dazu ein, mit einem neuen Blick die geopolitische Realität des Landes zu erkennen.

Das geopolitisch orientierte Denken: Eine Erzählung von Freiheitsstreben, Rechtsstaatlichkeit und nationalem Interesse

Mit dem Sieg der konstitutionellen Revolution (1906) eröffnete sich für das iranische Volk ein neuer Weg. Anstelle eines über Jahrhunderte hinweg aufgezwungenen Fatalismus, der von Aberglauben und religiösem Obskurantismus geprägt war, trat nun das Streben nach Gesetzlichkeit und moderner Erkenntnis. Getrieben vom Wunsch, das Rückstandsniveau gegenüber dem Fortschritt der modernen Menschheit aufzuholen, begann die Gesellschaft, sich einem wissenschaftlich-rationalen Denken zuzuwenden, das den dogmatischen Weltanschauungen der Vergangenheit entgegenstand. Die Vision eines glanzvollen Iran, in Anknüpfung an seine vorislamische Größe, gegründet auf modernen Technologien, humanistischen Begriffen und dem Streben nach Freiheit und Erkenntnis, wurde zum Leitbild jener, die erkannt hatten, dass die Zukunft denjenigen Nationen gehören würde, die sich ihrer eigenen Identität und geopolitischen Stellung auf der Welt bewusst waren und die fähig waren, sich vom Joch des Aberglaubens und rückschrittlicher Ideologien zu befreien.

Die Freiheitsbewegungen, die Ausrufung der konstitutionellen Monarchie und schließlich der Befehl Mohammad Ali Schahs – mit Rückendeckung des russischen Imperiums – zur gewaltsamen Auflösung des Parlaments, zur Verhaftung des Premierministers sowie führender Vertreter der konstitutionellen Bewegung und zur Bombardierung des Parlamentsgebäudes, führten zur landesweiten Erhebung der Bevölkerung und zur Herausbildung einer großen konstitutionellen Bewegung in weiten Teilen Irans.

Die Konstitutionelle Revolution spiegelte den kollektiven Willen der Iraner wider, sich von den feudalen Machtstrukturen und der Vormundschaft eines als „Schatten Gottes auf Erden“ (ẓill Allāh) verstandenen Herrschers zu befreien.

Doch die Einmischung schari‘a-orientierter Fraktionen, die traditionell als Komplizen islamischer Herrscher bei der Aneignung von Eigentum und Leben der Bevölkerung fungierten – lenkte die ursprünglichen Ziele dieser historischen Bewegung in ideologisch motivierte Bahnen um. Die Folgen dieser ideologischen Umleitung sind bis heute spürbar, sichtbar in der Fortexistenz der gegenwärtigen Islamischen Republik.

Neben der Einflussnahme dieser religiös-konservativen Kräfte und dem Scheitern einer nationalen Einigung zur Überwindung der Kadscharen, die Iran als ihr persönliches Eigentum betrachteten und dessen Verlust als ständige Bedrohung empfanden, trugen auch die soziale Misere, die wirtschaftliche Rückständigkeit, der Bildungsmangel, das Fehlen grundlegender Rechte für Frauen und Kinder, die mangelhafte medizinische Versorgung, die unentwickelte Infrastruktur sowie die Einmischung ausländischer Mächte und die Aktivitäten innerer Gegner der Zentralregierung zur politischen Unsicherheit bei. Die Bedrohung von Stabilität und Sicherheit, die als unerlässliche Voraussetzungen für Entwicklung und danach für Demokratie gelten, führten zunehmend dazu, dass in der Bevölkerung wie auch unter Intellektuellen der Ruf nach einer starken, ordnenden und stabilisierenden Regierung laut wurde.

So entstand das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines modernen Nationalstaats, eines säkularen und fortschrittlichen Irans, dessen Regierung sowohl auf materieller als auch auf ideeller Ebene fundamentale Reformen initiieren sollte. Die Verbindung von Säkularismus und Nationalbewusstsein bildete dabei jene wirkmächtige Synthese aus Modernisierung und Entwicklung, die bereits sämtliche fortgeschrittenen Nationen des Westens durchlaufen hatten. Dieses nationale Selbstverständnis definierte sich nicht über mystifizierte Ideologien, sondern über konkrete Grenzen, eine real existierende Geografie, eine gemeinsame Geschichte, kollektive Erinnerungen, Mythen, Literatur und ein geteiltes kulturelles Schicksal. In seinem innersten Wesen beinhaltete er die Notwendigkeit, die religiöse Macht aus dem Bereich der Staatsgewalt zu entfernen sowie die lähmende Unordnung ideologischer Zersplitterung zu überwinden. Anstelle religiöser Heilsversprechen oder stammesbezogener Loyalitäten trat das Bedürfnis nach nationaler Zugehörigkeit und gelebter Bindung an Ort und Staat als Grundlage des politischen Handelns.

Dieser moderne Impuls führte zum Zusammenbruch der traditionalistischen Kadscharenherrschaft und bereitete den Boden für die Etablierung der Pahlavi-Dynastie, einer neuen Ordnung, die auf der Grundlage moderner Wissenschaft das überkommene Gefüge tributpflichtiger Provinzen durch das Konzept des modernen Nationalstaats ersetzte. Gleichzeitig wurde das auf religiösem Dogma beruhende Justizwesen, ein Produkt der Komplizenschaft zwischen Thron und Mullahs, durch ein säkulares und aufgeklärtes Rechtssystem abgelöst. Diese tiefgreifenden Reformen, die in ihrer Essenz die Fortsetzung und Vertiefung der konstitutionellen Revolution darstellten, erfassten bald auch Fragen gesellschaftlicher Sitte, der Rolle der Frau, der individuellen Freiheit und des Schutzes religiöser Minderheiten wie der Armenier, Bahai und Juden.

Im Rahmen des modernen Staates, mit schnelleren Land- und Luftverbindungen, der weiten Verbreitung von Zeitungen und Zeitschriften, einer standardisierten Ausbildung, zunehmender innergesellschaftlicher Koexistenz, Migration und Urbanisierung, entstand eine neue soziale Architektur.

Diese Entwicklung ermöglichte es erstmals, sich ein freies und reflektiertes iranisches Individuum vorzustellen – eingebettet in eine gemeinsame Kultur und zugleich Träger eines eigenständigen politischen Bewusstseins. Damit setzte sich ein neues Verständnis von Person und Gesellschaft durch, das sich deutlich von der vorangegangenen sozialen Ordnung unterschied, in der religiöse und traditionelle Autoritäten oft das gesellschaftliche Leben strukturierten und individuelle Handlungsspielräume begrenzten.

Aus der Perspektive der Diffusionstheorie (Geographical Diffusion Theory) lässt sich die Funktion der pahlawidischen Monarchie als jene begreifen, die darin besteht, die Ideen des Modernismus zu fördern und sowohl die physische als auch die semantische Grundlage für deren Verbreitung über das gesamte iranische Territorium zu schaffen – mit dem Ziel, aus dem alten iranischen Volk eine moderne Nation zu formen. Es war der Beginn eines neuen Kapitels, das viele als eine iranische Renaissance betrachteten – in dem Sinne, wie auch der Westen über die Überwindung der kirchlichen Vorherrschaft eine Brücke zur antiken griechischen Geschichte schlug, bauten die Iraner durch den modernen Staat eine symbolische Brücke über dreizehn Jahrhunderte hinweg zurück zu ihrer goldenen Ära der Sassaniden, Parther, Achämeniden und Meder. Doch diese Rückbesinnung war in Iran nicht flächendeckend, und die Aufgabe des genannten modernen Staates bestand wesentlich darin, Iran wieder aufzubauen, die beschädigte Identität der Iraner zu heilen und ein neues nationales Bewusstsein zu fördern – insbesondere durch die Unterstützung modernistischer Intellektueller.

Dieser Entwicklungsweg war dem zivilisatorischen Pfad der Moderne verpflichtet, geprägt von neuen wissenschaftlichen Disziplinen wie der Geopolitik. In diesem Kontext formierte sich geopolitisches Denken als eigenständige Erkenntnisform, da der moderne Mensch als ein rational kalkulierendes Subjekt gilt, das Wissen zur Erzeugung von Macht in unterschiedlichen Dimensionen – zugunsten seiner selbst und seiner Gemeinschaft (hier: der Nation) – gezielt einsetzt. Ziel ist die Schaffung von Wohlstand auf unterschiedlichen Ebenen und in vielfältigen gesellschaftlichen Maßstäben.

Während der Phase der modernen Staatsbildung im Iran führte das Bewusstsein um die einzigartige geopolitische Lage des Landes, seine immensen Energieressourcen sowie das Erfordernis einer nationalen Erneuerung auf Grundlage dieser strukturellen Vorteile dazu, dass die politische Führung einen explizit geopolitisch fundierten Entwicklungsansatz verfolgte.

Die Pahlavi-Regierung strebte – im Sinne von Modernisierung und nationalem Wohlstand – eine maximale Nutzenstiftung für das iranische Volk an. Die umfassenden Maßnahmen – darunter der Ausbau von Infrastruktur, die Verbesserung von Bildung und Gesundheitssystem, die Förderung des Tourismus, ein Gleichgewicht im Energiemarkt, die Entwicklung von Technologien zur Wasser- und Energieversorgung, die Erschließung ausländischer Investitionen, die Ausarbeitung regionaler und nationaler Entwicklungspläne als übergeordnete Leitdokumente der Fünfjahresprogramme, der Ausbau von Agrarindustrie, Nahrungsmittelproduktion, Industriebetrieben, Transit und Logistik – verdeutlichen eindrücklich diese strategische Zielsetzung.

Die genannte Regierung verfolgte eine auf internationale Öffnung ausgerichtete Strategie und setzte sich das Ziel, Iran strukturell mit der Außenwelt zu verbinden. Dazu zählten wirtschaftliche Reformen, der Ausbau des Eisenbahn-, Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehrsnetzes sowie die Förderung der Humankapitalentwicklung. Iran sollte eine aktive und strukturprägende Rolle in der regionalen und globalen Ordnung einnehmen – als dynamisches Mitglied einer offenen, marktwirtschaftlich geprägten Weltökonomie.

Die damalige politische Führung erkannte auf Grundlage einer geopolitisch informierten Lageeinschätzung die strategischen Chancen, die sich aus Irans geographischer Position ergeben, und maß diesen Potenzialen eine entscheidende Rolle in der langfristigen Entwicklungsperspektive des Landes bei – mit einem Horizont über ein Jahrhundert hinaus.

Parallel zur qualitativen und quantitativen Modernisierung im Inneren und der strukturellen Entkernung rückwärtsgewandter Ideologien, die als Hindernisse moderner Entwicklung galten, investierte die Regierung systematisch in die Stärkung der militärischen und sicherheitspolitischen Infrastruktur. Die strategische Bedrohungswahrnehmung gründete auf einem differenzierten Verständnis der internationalen Politik und der geopolitischen Realitäten Irans und der Region.

Die politischen Eliten jener Zeit waren sich bewusst, dass nachhaltige Stabilität inmitten eines hochgradig krisenanfälligen Umfelds nur durch eine konsequente Stärkung nationaler Sicherheit zu gewährleisten war – mit dem Ziel, das Land gegenüber externen Bedrohungen wie Krieg und Terrorismus resilient zu machen und zugleich die Region durch kollektive Sicherheitsarchitektur für wirtschaftliche und humane Entwicklung zu öffnen.

Dieses Entwicklungsmodell stand jedoch diametral im Gegensatz zu den Zielsetzungen der marxistisch-islamistischen Aufständischen von 1979

sowie der Islamischen Republik. Diese Kräfte torpedierten bewusst die strategische Öffnung und verwandelten – unter dem ideologischen Banner der „Achse des Widerstands“ – einen geopolitischen Raum von Afghanistan über Iran bis Syrien und Libanon in ein permanentes Krisen- und Konfliktgebiet. Damit zerstörten sie die historischen Chancen auf Entwicklung, Stabilität und gesellschaftliche Entfaltung für Hunderte Millionen Menschen in der Region.

Mit anderen Worten: Die Geopolitik Irans während der Pahlavi-Ära war extrovertiert, kooperationsorientiert und dynamisch. Die Herrschaft der Pahlavis folgte einem rationalen, zeitgemäßen Handlungsmuster, das sich an den strukturellen Erfordernissen ihrer Epoche orientierte. Wäre diese Entwicklung fortgesetzt und in das 21. Jahrhundert überführt worden, hätte Iran das Potenzial gehabt, ein Entwicklungsniveau zu erreichen, das mit dem von Ländern wie China oder Südkorea vergleichbar wäre.

Denn das zentrale Anliegen der damaligen iranischen Regierung bestand darin, die moderne Welt zu verstehen und auf Basis wirtschaftlicher Diplomatie sowie sicherheits- und machtpolitischer Autorität, gestützt auf Irans geopolitische Lage, einen eigenen, aktiven Anteil an ihr zu erlangen – denselben Weg, den China im Jahr 1979 beschritt, just in dem Moment, als Iran unter den Schatten religiös-sektiererischen Fanatismus geriet, obwohl der Iran diesen Weg bereits Jahre zuvor eingeschlagen hatte.

Neben einem klaren Verständnis für die zahlreichen damaligen und zukünftigen geopolitischen Chancen verfügte die kalkulierende Pahlavi-Regierung auch über ein ausgeprägtes Bewusstsein für die sich zuspitzenden regionalen und globalen Bedrohungen.

In einer Welt, in der globale Machtzentren wie die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion die Pole des Kalten Krieges bildeten, verfolgte das Pahlavi-Regime einen realistischen Kurs. Es versuchte, die historische Distanz Irans zu diesen Großmächten – eine Folge jahrhundertelanger Rückständigkeit, verursacht durch ideologische Stagnation, gesellschaftliche Lethargie und fehlende politische Wachsamkeit – durch Balancepolitik, wirtschaftliche Verflechtung, diplomatische Öffnung und militärischen Aufbau zu überwinden. Ziel war es, Irans geopolitische wie geoökonomische Stellung schrittweise zu festigen und auszubauen. Die geopolitische Strategie der Pahlavi-Herrschaft zeichnete sich durch realistische Flexibilität und ein ausgeprägtes Bewusstsein für Irans geopolitische Isolation aus – eine Isolation, die aus langjähriger Abkopplung von der Welt resultierte. Gleichzeitig war sie bestrebt, Iran durch wirtschaftliche, politische und sicherheitspolitische Integration mit der damaligen internationalen Ordnung zu verknüpfen, um eine belastbare und weniger verwundbare geopolitische Architektur zu schaffen. Charakteristisch für die Außenpolitik Mohammad Reza Schahs war die aktive Ausgestaltung umfassender Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und westlichen Staaten, zur arabischen Welt, zu China und selbst zur Sowjetunion – ohne sich dabei einseitig auf die Spannungen zwischen diesen Akteuren zu fixieren.

Es ist hervorzuheben, dass insbesondere in der Ära Mohammad Reza Pahlavis die Staatsführung – gestützt auf wissenschaftliche Expertise und moderne Verfahren – im Bereich der Planungs- und Budgetpolitik, der für die räumliche Organisation des nationalen Territoriums von zentraler Bedeutung ist, auf die fortschrittlichsten Theorien ihrer Zeit zurückgriff. Bereits seit dem Jahr 1925 etablierte sich die Überzeugung, dass Entwicklungsplanung als strategischer Leitfaden für die territoriale Entwicklung unerlässlich sei. In der Ära des zweiten Pahlavi-Herrschers, beginnend in den 1950er-Jahren, parallel zur Phase des Wiederaufbaus im kriegsversehrten Europa, wurden in Iran erstmals umfassende Entwicklungspläne, offiziell als „Bau- und Entwicklungsprogramme“ bezeichnet, eingeführt.

In den 1960er-Jahren wurde – im Einklang mit der internationalen Moderne – die Theorie der „Wachstumspole“ sowie die Gründung strategisch platzierter Industriezonen und industrieller Entwicklungszentren im Iran umgesetzt. In den 1980er-Jahren entstand unter Mitwirkung des französischen Ingenieur- und Planungsunternehmens SETIRAN Irans erster nationaler Raumordnungsplan (Spatial Planning), der auf den Erkenntnissen und Defiziten der vorherigen Entwicklungspläne aufbaute und diese systematisch überarbeitete. Bereits ein Jahrzehnt zuvor war in den 1970er-Jahren an der Universität Teheran das „Büro für Raumordnungsstudien“ gegründet worden – ein institutioneller Schritt, der Iran im Bereich der strategischen Landesplanung sogar Ländern der industrialisierten Welt voraus sein ließ.

Tatsächlich war die Pahlavi-Regierung – motiviert durch eine aufrichtige Entwicklungsambition sowie einen konsequent wissenschaftsorientierten und realpolitischen Zugang – bemüht, sowohl die nationale Geografie als auch Irans geopolitisches Wirkungsfeld im internationalen Kontext wissensbasiert zu gestalten und strategisch weiterzuentwickeln. Es liegt auf der Hand, dass ein solches wissenschaftsgetragenes Zukunftsdenken mit einer klaren, rational begründeten Vision einherging.

Geopolitik im Dienst der Ideologie (Anatomie eines Absturzes):

Das zerstörerische Ereignis des Jahres 1979 – ein gemeinsames Produkt islamistischer Bewegungen und radikaler Linker – sowie die Machtübernahme durch das Regime der Islamischen Republik, das auf einer islamistischen Ideologie basierte, führten zu einer grundlegenden Verschiebung im geopolitischen Diskurs Irans: von einer rationalen, strategisch fundierten Geopolitik hin zu einer ideologiegeleiteten Geopolitik.

Anstatt dass staatliches Denken sich an den geopolitischen Realitäten orientierte – mit dem Ziel, wirtschaftlichen Wohlstand, sozialen Fortschritt und die internationale Stellung Irans zu fördern –, wurde die Geopolitik zu einem bloßen Instrument ideologischer Rechtfertigung und populistischer Täuschung im Dienst einer nicht-iranischen, destruktiven, spannungsgetriebenen und abenteuerlichen Ideologie.

Im Zentrum dieser ideologisierten Außenpolitik stand nicht mehr das nationale Interesse des iranischen Volkes, sondern ein abstraktes Narrativ von der „Befreiung von Quds“ (Jerusalem) und der islamischen Umma sowie der konfrontative Widerstand gegen globale Großmächte wie die Vereinigten Staaten und den Westen.

In diesem Klima formierte sich an militärischen, paramilitärischen und regimestützenden Universitäten (wie der Tarbiat-Modarres-Universität, der Universität für Höhere Verteidigungsstudien, der Imam-Hossein-Universität, der Imam-Sadegh-Universität u. a.) eine neue Generation sogenannter „Geopolitiker“, häufig in enger Kooperation mit islamisch geprägten Politikwissenschaftlern und Geistlichen. Sie bedienten sich geopolitischer Terminologie, jedoch ausschließlich zur Verherrlichung eines zerstörerischen Regimes, das den entwicklungsorientierten, kooperationsbereiten Kurs der Pahlavi-Regierung in ein ideologisch aufgeladenes, entwicklungsfeindliches und außenpolitisch konfrontatives Programm verwandelte. Diese ideologisch verblendeten Akteure zeichneten – unter dem Vorwand geopolitischer Interessen – die Verteidigungslinien Irans nicht entlang realer nationaler Sicherheitsbedürfnisse, sondern rund um Jerusalem, den Südlibanon, Damaskus und Karbala – in offener Feindschaft zu den USA und Israel.

Ihre Politik im Inneren bestand im buchstäblichen Verbrauch Irans, bis zur Verwüstung des eigenen Landes, während sie außenpolitisch die durch Korruption und Misswirtschaft erwirtschafteten Ölgelder in die Hände von Stellvertreterkräften und terroristischen Gruppen fließen ließen – von Libanon über Syrien, Irak und Jemen bis hin zu schiitischen Stämmen, die mit iranischem Geld indoktriniert wurden.

Eben diese pseudotheoretischen, anti-iranischen Ideologen – die weder an Grenzen, Territorien noch an das iranische Volk glaubten, sondern einer islamisch-marxistischen Weltbürger-Ideologie anhingen – konstruierten Begriffe wie „Verteidiger der Heiligen Stätten“ (Modāfeʿān-e Haram) oder das „Quds-Ideal“ und verspielt damit die größten geopolitischen Chancen Irans in der postsowjetischen Phase – insbesondere in Zentralasien und im Kaukasus. Heute hat der Iran nicht nur keinerlei strategischen Nutzen aus diesen Regionen gezogen, sondern ist mit wachsendem geopolitischem Druck von Seiten der unabhängigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion auf seine Grenzen und Interessen konfrontiert. Ein Regime, das durch eben diese ideologisierte Ausrichtung Iran systematisch in die Isolation geführt hat, hat das Land in einen Albtraum verwandelt – einen Ort der Enge, Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit für das iranische Volk.

Mit dem eingetretenen Paradigmenwechsel in der iranischen Geopolitik wurden Irans frühere Partner – wirtschaftlich, politisch und militärisch starke Staaten wie die Vereinigten Staaten, Europa sowie Länder in Ost- und Südostasien – sukzessive durch terroristische Gruppierungen und abenteuerlich agierende Regime ersetzt, darunter Gaddafis Libyen, das Syrien Hafiz al-Assads und seines Sohnes Baschar, die Hisbollah im Libanon und andere vergleichbare Akteure.

Die Besetzung der US-Botschaft in Teheran und die Geiselnahme amerikanischer Diplomaten – ein symbolträchtiges Ereignis, das die inhaltliche Verwirklichung des von Anfang an geteilten Slogans der Islamisten und radikal-linken Gruppen „Nieder mit Amerika“ markierte – führten dazu, dass Iran unter den Druck umfassender Sanktionen und Blockaden durch die größte Weltwirtschaft und deren mächtiges Bündnisnetzwerk im Westen sowie unter deren arabischen, israelischen und asiatischen Partner geriet. Der achtjährige Krieg mit dem Irak war nicht nur eine Folge der wahnsinnigen Ideologie des „Exports der Islamischen Revolution“ nach Khomeinistischem Vorbild und der damit verbundenen Bedrohung der Nachbarn, sondern auch Ausdruck der militärischen Schwächung des Iran infolge der systematischen Eliminierung erfahrener Offiziere der Armee nach der Revolution.

Neben der faktischen Lähmung der iranischen Wirtschaft, der Beschlagnahmung und Zerstörung von Industrieanlagen sowie dem Zusammenbruch einer im Aufbau befindlichen wirtschaftlichen Ordnung, erlitt das Land auch im Bereich der politischen Stabilität, der Sicherheit und der militärischen Ausstattung massive Einbußen.

In diesem Kontext wurde Iran selbst von Staaten wie Russland nicht als strategischer Partner, sondern lediglich als verhandelbares geopolitisches Spielobjekt wahrgenommen. Infolge der ideologiezentrierten Geopolitik der Islamischen Republik nahm Russland – trotz direkter Angriffe auf Irans geopolitische Interessen wie im Fall des Zangezur-Korridors, des marginalisierten iranischen Anteils am Kaspischen Meer und seiner offenen Unterstützung für anti-iranische Positionen der Golfstaaten hinsichtlich der drei iranischen Inseln – einen besonderen Status innerhalb der offiziellen Doktrin ein und wurde von Ali Khamenei und den Eliten der Revolutionsgarde öffentlich hofiert.

Trotz der offenkundigen und ernstzunehmenden Bedrohung, die Russland für Irans territoriale Integrität darstellt, sehen sich regimenahe „Geopolitiker“ nach wie vor bemüßigt, die russische Position zu rechtfertigen – aus politischem Opportunismus und ideologischer Linientreue gegenüber dem Kreml. Auch China, das unter der Pahlavi-Regierung eine gleichberechtigte und freundschaftliche Beziehung zum Iran gepflegt hatte, übernahm in der neuen Lage eine ähnliche Haltung wie Russland. Irans einstige regionale Partner – etwa Israel – wurden durch die antiisraelischen Parolen des Regimes „Befreiung Quds“, „Zerstörung Israels“ zu Feinden erklärt. Die arabischen Staaten sowie die Türkei wiederum nutzten die Gelegenheit, das entstandene Vakuum, das der Zusammenbruch eines rational geführten iranischen Staates hinterlassen hatte, durch eigene wirtschaftliche Expansion zu füllen.

In dieser geopolitischen Lage – und angesichts der Tatsache, dass jede Außen- und Innenpolitik letztlich auf den geografischen Chancen und Bedrohungen eines Staates basiert – entwickelte sich die Situation innerhalb Irans zunehmend zu einer multiplen Krise: wirtschaftlich, demografisch und ökologisch.

Wie bereits dargestellt, wäre es in einem freiheitlich-marktwirtschaftlich ausgerichteten System und unter einer kooperationsbereiten Regierung – in Anbetracht der einzigartigen geopolitischen Lage Irans – naheliegend gewesen, dass die Verteilung wirtschaftlicher, industrieller und bevölkerungsbezogener Aktivitäten innerhalb Irans sich entsprechend den globalen Investitionsströmen und räumlichen Dynamiken ausrichtet. Doch diese Entwicklung blieb aus.

So hätte sich schrittweise das Zentrum Irans – etwa Städte wie Isfahan und andere Oasenstädte – in Hauptzentren für medizinischen, kulturellen und naturnahen Tourismus, für Dienstleistungs-, Unterstützungs- und weitere wasserarme Wirtschaftssektoren verwandeln können. Im Gegenzug wären Schwerindustrien und große Bevölkerungsschwerpunkte entlang der südwestlichen, südlichen und südöstlichen Küstenlinien Irans – also in Khuzestan, Buschehr, Hormozgan sowie im Süden von Sistan und Belutschistan – angesiedelt worden, wodurch industrielle Produktion in direkter Nähe zum Weltmarkt und somit wettbewerbsfähig möglich gewesen wäre. Der für diese Industriezentren sowie für bestimmte urbane Versorgungsbedarfe erforderliche Wasserbedarf hätte – in Analogie zur Wasserpolitik Israels – durch Meerwasserentsalzung im Persischen w und im Omanmeer gedeckt werden können.

Damit hätte man die heute zu beobachtenden Projekte zur Umleitung des Süßwassers aus den wenigen verbleibenden Flüssen ins Landesinnere, zur Versorgung von Industrieclustern, vermeiden können – Projekte, die nicht nur gravierende Umweltkrisen hervorrufen, sondern auch zu politischen und sicherheitspolitischen Spannungen zwischen verschiedenen Regionen im Landesinneren führen. Hinzu kommt, dass Industrien, die hunderte Kilometer vom internationalen Markt – also von Küsten und Häfen – entfernt liegen, strukturell niemals mit konkurrierenden Produkten anderer Länder mithalten können.

All dies offenbart ein selbst auferlegtes strukturelles Dilemma, das aus ideologischer Engführung und konfrontativer Weltanschauung hervorgegangen ist – eine Strategie, die Iran von der nach außen gerichteten, dynamischen Geopolitik der Pahlavi-Ära hin zur introvertierten, isolierten Geopolitik der Islamischen Republik geführt hat. Die positiven Auswirkungen jener außenorientierten geopolitischen Logik lassen sich deutlich an der damaligen Entwicklung von Regionen wie Khuzestan und Bandar Abbas nachvollziehen. Somit wird offensichtlich, welch tiefgreifende Wirkung die geopolitische Denkweise eines Staates auf seine raumstrategische Ordnung entfalten kann.

Die massive Konzentration von Bevölkerung und Aktivitäten mit äußerst geringer Produktivität in ökologisch fragilen Regionen hat nicht nur Armut, Umweltverschmutzung und soziale Marginalisierung zur Folge, sondern führt auch zu Wasser- und Umweltkrisen sowie zu sicherheitspolitischen Gefährdungen infolge der Entleerung peripherer Gebiete und der Überzentralisierung im Inneren des Landes – Entwicklungen, die die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung und nationale Sicherheit grundlegend untergraben.

Die Islamische Republik Iran gleicht heute weniger einem funktionalen Staat als vielmehr einer kriminellen Sekte ohne geographische Verwurzelung oder Patriotismus. In zyklischer Regelmäßigkeit ist von einer Reform der administrativen Gliederung, einer Verlegung der Hauptstadt oder einem neuen Landesentwicklungsplan die Rede. Dabei wird übersehen, dass Innen- und Außenpolitik funktionale Fortsetzungen derselben ideologischen Logik sind. Die katastrophale Bilanz – Armut, Arbeitslosigkeit, Marginalisierung, demografische Polarisierung, Umweltzerstörung, gesellschaftlicher Zerfall und letztlich eine nationale Krise – ist das verfaulte Ergebnis eines ideologischen Zugriffs auf nationale Geographie und Geopolitik.

Die einzige denkbare Lösung liegt im Ausmerzen dieses parasitären Fremdkörpers – des islamischen Regimes – aus der Geographie Irans.

Die Islamische Republik hat durch 46 Jahre wirtschaftlicher und politischer Isolation und der konsequenten Konfrontation mit der dominanten Weltordnung – namentlich der freien Marktwirtschaft und ihrer westlichen Träger – Iran in eine Form der geopolitischen Sanktionierung geführt. Der entscheidende Unterschied zwischen einer geopolitischen und einer politischen oder wirtschaftlichen Sanktion liegt darin, dass geopolitische Isolation durch die langfristige Ausgrenzung Irans aus globalen Infrastrukturnetzen – etwa im Bereich des Land-, See- und Lufttransits, der Energietransportleitungen, Internetkabelsysteme und zahlreichen weiteren Schlüsselsektoren – auch nach einem Regimewechsel und dem Sturz der Islamischen Republik noch jahrzehntelang nachwirkt. Es handelt sich hierbei um strukturelle Prozesse, die nicht allein durch politische Transformation rückgängig zu machen sind. Selbst nach einer Revolution oder der Ablösung des islamischen Systems wird es äußerst schwierig sein, die Weltgemeinschaft davon zu überzeugen, etablierte wirtschaftliche Korridore zugunsten iranischer Interessen neu zu konfigurieren.

Um das Ausmaß der Zerstörung sichtbar zu machen, das aus einer ideologiezentrierten geopolitischen Perspektive resultiert, sei darauf hingewiesen: Ein erheblicher Teil der inneriranischen Migration – also die Abwanderung aus Kleinstädten und ländlichen Gebieten in einige wenige urbane Ballungsräume – ebenso wie die Entleerung ganzer Regionen und die daraus resultierenden sicherheitsrelevanten Risiken, die Bevölkerungskonzentration in Metropolen, das Wachstum von Slums sowie die Verelendung in diesen Räumen, stehen in direktem Zusammenhang mit jener isolierten, ideologischen Geopolitik.

Diese Sichtweise hat Iran den Zugang zu globalen Märkten in zentralen Bereichen wie Industrie, industrieller Landwirtschaft, verarbeitendem Gewerbe, Tourismus und Dienstleistungen versperrt. Die Folge: Arbeitslosigkeit, strukturelle Armut und die erzwungene Flucht breiter Bevölkerungsschichten in Großstädte, wo sie sich in niedrig entlohnten Tätigkeiten bloß über Wasser halten können.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die demographische Überbelastung religiöser Städte wie Mashhad und Qom, deren Bevölkerung etwa in Qom von 240.000 im Jahr 1979 auf über 1,3 Millionen im Jahr 2021 angestiegen ist – eine Vervielfachung, die weit über die ökologische und infrastrukturelle Tragfähigkeit hinausgeht und auf ein ideologisches Stadtentwicklungskonzept zurückzuführen ist, das religiöse Zentren künstlich überfördert und zu politisch-symbolischen Achsen umbaut.

Diese Entwicklungen illustrieren, wie ein ideologischer Zugriff auf Raumordnung und Geopolitik nicht nur wirtschaftliches Potenzial erstickt, sondern auch soziale Ungleichheit, Umweltzerstörung und staatliches Versagen in der Daseinsvorsorge befördert.

Rückkehr zum geopolitischen Denken:

Die Hinweise auf den richtigen Kurs der fortschrittlichen Pahlavi-Regierung im geopolitischen Verständnis – und die anschließende Umkehr dieses Verständnisses infolge der ideologischen Revolution von 1979 – sowie die tiefgreifenden Zerstörungen, die eine ideologisch geprägte Geopolitik für ein Land nach sich zieht, machen eines klar: Jeder Staat, der seinen Bürgern ein Leben in Würde und Sicherheit ermöglichen will, muss sich an einer geopolitisch fundierten Denktradition orientieren – und nicht bloß auf Geopolitik zurückgreifen, um ideologische Rechtfertigungen mit wissenschaftlichem Anstrich zu versehen.

Denn Geopolitik ist nichts Abstraktes oder rein Strategisches: Sie ist die konkrete Wirklichkeit unseres Lebensraums – vom Dorf und der Nachbarschaft bis zur globalen Ordnung. Sie darf nicht ideologisch verzerrt, instrumentalisiert oder „von oben“ interpretiert werden, sondern muss realitätsbezogen, offen und an den Interessen des Gemeinwesens orientiert sein.

Gerade deshalb ist es heute entscheidend, auf den nationalen Aufstand des iranischen Volkes zu hoffen – auf einen Paradigmenwechsel, der fünf Jahrzehnte der Zerstörung und ideologischen Umdeutung beendet. Danach kann der Blick wieder nach vorn gerichtet werden, auf eine Neuausrichtung Irans im Sinne seiner Entwicklung, seiner regionalen Rolle und seiner Stellung in der Welt – und zwar auf Grundlage einer rationalen, offenen und kooperationsorientierten geopolitischen Denkweise.

Gestützt auf eine weltgeopolitische Kartographie sowie auf Iran innewohnende Potenziale, die im Einklang stehen mit seiner geostrategischen Rolle, sollte das Land eine neue Phase geopolitischer Öffnung beginnen. Es gilt, einen kooperativen Ansatz gegenüber Nachbarstaaten und internationalen Partnern zu verfolgen, alte Verbündete wiederzugewinnen und Politik zu betreiben, die vorrangig auf nationale Interessen, Sicherheit und auf einen Iran-zentrierten Ansatz ausgerichtet ist – losgelöst von jeglicher ideologischen Fixierung auf pan-islamische oder klassenkämpferische Narrative. Die geopolitsch ausgewogene, nach außen gerichtete Strategie der Vorkriegszeit kann als Ausgangspunkt sowie als realititaugliches Fenster zur internationalen Politik und Ökonomie verstanden werden – auf Basis realistischer geopolitischer Rahmenbedingungen.

Angesichts der aktuellen Krise und der zwingenden Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels steht das vorgeschlagene geopolitische Konzept für eine integre Verbindung von territorialen Kapazitäten, demografischen und ökologischen Herausforderungen sowie der Integration in die globalisierte Marktwirtschaft. Diese Vision bildet eine umfassende geopolitische bzw. geökomische Analyseplattform, die sowohl nationale als auch internationale Dimensionen der politischen Ökonomie unter einer wissenschaftlich fundierten Perspektive vereint – eingebettet in einen kohärenten, zukunftsorientierten geopolitischen Rahmen.

Eine umfassende geopolitische Neuordnung der Zukunft Irans ist untrennbar mit der Rückanbindung des Landes an transnationale Korridore sowie an globale Infrastrukturachsen in den Bereichen Transit, Energie, Finanz- und Informationskommunikation verbunden. Zentral hierfür ist die funktionale Reorganisation von Bevölkerung und wirtschaftlicher Aktivität innerhalb der nationalen Territorialstruktur – abgestimmt auf das globale geoökonomische Umfeld, die innerstaatliche Arbeitsteilung und die ökologischen Bedingungen des iranischen Siedlungsraums.

Diese Wiederanbindung muss einhergehen mit einer strategischen Reorganisation von Bevölkerung und Wirtschaftsaktivitäten im nationalen Raum – und zwar in Einklang mit den Anforderungen der geoökonomischen Weltordnung, der nationalen Arbeitsteilung sowie der ökologischen Realitäten des iranischen Lebensraums. Dabei kann auf die Grundlagen des bereits in den Jahren 1964 und 1974 entwickelten Raumordnungsprogramms zurückgegriffen werden, das jedoch einer zeitgemäßen Überarbeitung und Anpassung an moderne Theorien, Methoden und Instrumente bedarf. Das Ergebnis wäre eine allmähliche, strukturierte Reform von Markt, Gesellschaft und Raumordnung – hin zu einem Iran mit sozial-ökonomischem Wohlstand, getragen von einer verantwortungsvollen nationalen Governance und eingebettet in den globalen Diskurs der freien Marktwirtschaft. Für eine nachhaltige Wiederherstellung von Gesellschaft und Territorium sowie den Aufbau tragfähiger Entwicklungsperspektiven bedarf es einer stabilen Nationalregierung – verstanden als eine an Bevölkerung und Geographie des Landes gebundene Instanz, frei von destruktiven regionalen oder globalen Einflüssen.

Die Vertiefung und Sicherung der Demokratie hängt dabei untrennbar mit ökonomischer und kultureller Entwicklung sowie der Befähigung der Bevölkerung zusammen – mit dem Ziel, gleichberechtigten Zugang zu allen gesellschaftlichen Ressourcen und zur freien Konkurrenz zu ermöglichen. Es darf nicht vergessen werden, dass Iran als Staat und Gesellschaft nach einem halben Jahrhundert Zerstörung vor der Herausforderung steht, umfassende Wiederherstellung zu leisten, die Geschädigten zu stärken und eine stabile Entwicklungslinie einzuschlagen. Der Ausgangspunkt jeder Entwicklungslogik muss dabei ein korrekt verstandener geographischer Rahmen und eine realistisch verankerte geopolitische Perspektive sein.

Mostafa Rashidi ist promovierter Absolvent im Fachbereich Politische Geographie und Geopolitik an der Universität Teheran. Er verfügt über Lehrerfahrung an Hochschulen und ist Autor zweier Fachbücher mit den Titeln „Das 21. Jahrhundert – Das Jahrhundert des Asien-Pazifik-Raums“ sowie „Einführung in die geografische Theorie der internationalen Politik“.

Darüber hinaus hat Rashidi über 30 wissenschaftliche Artikel in nationalen und internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Seine Arbeiten widmen sich zentralen geopolitischen Fragestellungen Irans, darunter die Außenpolitik in Bezug auf den Kaukasus, Zentralasien und die Türkei, die Hydropolitik und Wassergovernance sowie die politische Raumentwicklung und Landesplanung.

Literaturen:

- Raschidi, Mostafa & Morad Delalat (2021). Das Verhältnis zwischen Geopolitik und nationalen Entwicklungsstrategien im Iran aus der Perspektive der Raumordnung. In: Geopolitics Quarterly, Bd. 17, Nr.1

https://journal.iag.ir/article_108358.html - Modjtahedzadeh, Pirouz (2000). Geopolitische Ideen und geopolitische Realitäten. Teheran: Nashr-e Ney.

- Zarei, Bahador & Mostafa Raschidi (2018). Das 21. Jahrhundert – das Jahrhundert Asien-Pazifik. Teheran: Universitätsverlag der Universität Teheran.

- Raschidi, Mostafa (2014). Fehlentwicklungen in der territorialen Raumplanung Irans: Eine strategische Modellanalyse im Rahmen der Landesentwicklungsplanung. Teheran: Geographische Fakultät der Universität Teheran.

- Setiran Ingenieure (1974). Landesentwicklungsplan Iran (Āmāyeš-e Sarzamin). Erstellt von Setiran Engineering, Teheran: Planungs- und Haushaltsorganisation.

- Modjtahedzadeh, Pirouz (2010). Politische Geographie und geopolitische Strategie. Teheran: SAMT-Verlag.

- Raschidi, Mostafa & Atiqollah Qamari (2015). Einführung in die geographische Theorie der internationalen Politik. Teheran: Erfan-Verlag.

- Mirheyder, Darreh; Omran Rasti & Fatemeh-Sadat Mirahmadi (2015). Grundlagen der politischen Geographie. Teheran: SAMT-Verlag.

- Hafeznia, Mohammadreza (2013). Politische Geographie Irans. Teheran: SAMT-Verlag.

- Yari, Ehsan & Mohammadreza Faraji (2025). Wirtschaftliche Entwicklung als Paradigma der Macht in den Phasen geopolitischen Denkens. In: Quarterly Journal of International Studies, Nr. 84.

https://www.isjq.ir/article_221457.htm