Entmythologisierung des säkularen Mossadegh

Inhaltsverzeichnis

Einleitung:

In den Jahren nach der Absetzung Mohammad Mossadeghs vom Amt des Premierministers am 19. August 1953, dem 28. Schahrivar 1332, hat sich infolge der Darstellung durch seine Anhänger – zu denen verschiedene Gruppen wie die sogenannte Nationale Front, die Freiheitsbewegung, die Nationalreligiösen, Mitglieder der Volksmudschahedin und sogar einige linksgerichtete Gruppierungen zählen – ein bestimmtes Bild von ihm in der öffentlichen Wahrnehmung der iranischen Gesellschaft sowie in westlichen Ländern etabliert. Dieses Bild zeichnet Mossadegh als einen säkularen Politiker, der an die Trennung von Religion und Politik geglaubt habe und entsprechend ideologisch wie politisch agiert habe.Stützt man jedoch die Beurteilung seiner geistigen und politischen Haltung nicht auf die Propaganda seiner Anhänger, sondern auf historische Dokumente und Quellen, so relativiert sich dieses Bild in erheblichem Maße.

Mohammad Mossadegh erhielt in den 1950er Jahren in zwei Amtsperioden (vom 28. April 1951 bis zum 16. Juli 1952 sowie vom 22. Juli 1952 bis zum 19. August 1953) das Mandat des Schahs zur Bildung einer Regierung. Die politische Atmosphäre jener Zeit, wie auch die des vorangegangenen Jahrzehnts, war maßgeblich von einer ablehnenden Haltung gegenüber den politischen Maßnahmen Reza Schahs geprägt. Vor diesem Hintergrund wurden nahezu sämtliche zentralen Reformen der Reza-Schah-Ära, insbesondere jene, die eine Zurückdrängung der religiösen Autoritäten aus Schlüsselbereichen wie dem Bildungswesen und dem Justizapparat zum Ziel hatten, rückgängig gemacht, während gegensätzliche politische Konzepte wieder an Einfluss gewannen.

Betrachtet man die Trennung von Religion und Staat als wesentliches Kennzeichen des Säkularismus und damit als Grundlage moderner Staatsführung, so wurde diese Trennung unter der Herrschaft Reza Schahs (1925–1941) in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen – insbesondere im Bildungswesen und im Justizsystem – konsequent umgesetzt. Aus einer historischen, von ideologischen Vorbehalten unbeeinflussten Perspektive muss die Ära Reza Schahs folglich als die erste Periode in der Geschichte Irans gelten, in der eine säkulare politische Ordnung tatsächlich etabliert wurde. In seiner Regierungszeit entstand ein modernes Justizwesen und ein neues Bildungssystem – beides als bewusste Konsequenz der Ausschaltung – des schiitischen Religionsführers aus diesen zentralen gesellschaftlichen Institutionen. Die Gegner Reza Schahs verurteilen diesen fundamentalen Wandel häufig als Ausdruck von Despotismus und autoritärer Herrschaft. Dabei scheuen sie jedoch meist die kritische Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung: Wie hätte man ohne den Einsatz staatlicher Zwangsgewalt die jahrzehntelange Dominanz des schiitischen Klerus über essenzielle Bereiche wie Justiz und Bildung effektiv beenden können?

Der vorliegende Beitrag bietet zunächst einen umfassenden Überblick über den Einfluss der schiitischen Geistlichkeit im Iran während der Kadscharenzeit. Darauf folgend wird die säkulare Reformpolitik Reza Schahs eingehend skizziert. Im Anschluss wird dargestellt, wie sich nach der Besetzung Irans durch die Alliierten im September 1941 und dem daraus resultierenden Machtverlust Reza Schahs dessen Reformpolitik zunehmend auflöste, wodurch der Klerus erneut die politische Bühne dominierte und die zuvor unter einem starken Staat etablierte säkulare Ordnung allmählich erodierte. Dies führte zu einem tiefgreifenden politischen und sozialen Chaos, in dessen Verlauf unter anderem zwei Premierminister sowie ein Intellektueller durch eine islamistische Extremistengruppe ermordet wurden, die dabei offene Unterstützung seitens der Geistlichkeit sowie politischer Strömungen jener Zeit erhielt – darunter Mitglieder der sogenannten Nationalen Front unter der Führung Mossadeghs. Zudem kam es zu einem gescheiterten Attentat auf den konstitutionellen Monarchen Mohammad Reza Schah.

Abschließend wird anhand eines Fallbeispiels – der kulturpolitischen Maßnahmen Mossadeghs – argumentiert, dass dessen politisch-ideologischer Kurs keineswegs säkular war, wie es die Anhänger verschiedener Strömungen behaupten, und dass Mossadegh keine feste Überzeugung von der Trennung von Religion und Staat, mithin keine säkulare Haltung , vertrat.

Die Macht der schiitisch-religiösen Funktionärselite im Iran der Qadscharenzeit

In den politischen Entwicklungen der neueren iranischen Geschichte haben religiöse Kräfte unter der Führung der schiitischen Autorität stets eine maßgebliche Rolle gespielt. Die Islamische Revolution von 1979 unter der Führung Ayatollah Ruhollah Khomeinis stellt das jüngste und bedeutendste Beispiel dafür dar. Bereits in der Qadscharenzeit nahmen die schiitischen Geistlichen in nahezu allen sozialen Bewegungen Irans eine Schlüsselstellung ein. Ein markantes Beispiel hierfür ist die sogenannte Tabakbewegung, die sich gegen ein Abkommen richtete, das zwischen Naser al-Din Schah Qadschar, dem damaligen Staatsoberhaupt, und einem britischen Kaufmann namens Major Gerald Talbot abgeschlossen worden war. Im Rahmen dieses Vertrags, der als Régie-Konzession bekannt wurde, gewährte der iranische Staat dem genannten britischen Händler ein fünfzigjähriges Monopol auf den Handel mit Tabakprodukten.Die Nachricht über den Abschluss des Vertrages sowie die damit verbundenen, im Umfeld vermuteten Bestechungsgelder stießen auf heftigen Widerstand seitens der schiitischen Geistlichkeit, der Kaufmannschaft sowie einiger einflussreicher politischer Persönlichkeiten und Intellektueller. Diese Opposition kulminierte schließlich in der Ausstellung eines religiösen Rechtsgutachtens (Fatwa) durch Mirza-ye Shirazi, den damals in Samarra residierenden höchsten schiitischen Rechtsgelehrten. In diesem Fatwa hieß es:

„Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Von heute an gilt jeglicher Gebrauch von Tabak, in welcher Form auch immer, als Kriegführung gegen den Imam der Zeit (möge Gott seine Wiederkehr beschleunigen).“

Als unmittelbare Folge dieses Fatwas erreichten die bereits zuvor in bedeutenden iranischen Städten wie Täbris, Isfahan, Schiras und Teheran ausgebrochenen Unruhen ihren Höhepunkt, was letztlich in der Aufhebung des Vertrags mündete.

Die Verfassungsbewegung und das Säkularismusprojekt in der Ära Reza Schahs

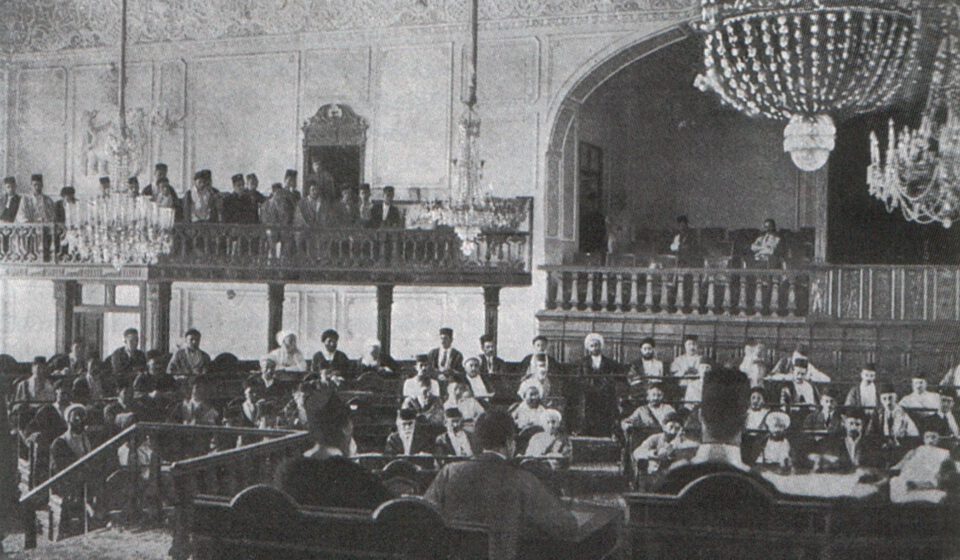

Bereits in der Konstitutionellen Bewegung von 1906 kam der Dreierspitze der schiitischen Klerus in Nadschaf – bestehend aus Akhund Khorasani, Molla Abdullah Mazandarani und Mirza Hossein Khalili Tehrani – sowie den Religionsführer Teherans unter der Führung Abdullah Behbahanis und Mohammad Tabatabais eine maßgebliche Rolle zu. Ihr Einfluss war derart erheblich, dass sie während der Ausarbeitung des Zusatzartikels zur konstitutionellen Verfassung jede Gesetzgebung in der Nationalversammlung an die unabdingbare Bedingung knüpften, nicht im Widerspruch zur Scharia des Islams zu stehen. Darüber hinaus bestimmten sie, dass ein vom jeweiligen geistlichen Führungszirkel eingesetzter Rat über das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines solchen Widerspruchs zu befinden habe. Diese Forderung fand ihre rechtsverbindliche Verankerung im Artikel 2 des Verfassungszusatzes, welcher wie folgt formuliert wurde:

„Der Heilige Nationalrat, gegründet unter der besonderen Aufmerksamkeit und Billigung des verehrten Imams der Zeit, möge Gott seine Wiederkehr beschleunigen, durch die Gnade Seiner Majestät, des Schahs des Islams, möge seine Herrschaft ewig währen, unter der Aufsicht der ehrwürdigen geistlichen Autoritäten, möge Gott ihresgleichen mehren, sowie mit der Unterstützung des iranischen Volkes, ist zu allen Zeiten daran gehindert, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen, die den heiligen Vorschriften des Islams und den Rechtsnormen des edelsten unter den Menschen, Friede sei mit ihm und seiner Familie, zuwiderlaufen. Es ist ausdrücklich festgelegt, dass die Beurteilung der Übereinstimmung gesetzlicher Regelungen mit den islamischen Geboten allein den hochrangigen Gelehrten, möge Gott ihre Gnaden bewahren, obliegt und auch in Zukunft vorbehalten bleibt. Zu diesem Zweck wird in jeder Epoche ein Kollegium von mindestens fünf rechtschaffenen und frommen Mudschtahids, welche mit den Erfordernissen der Zeit vertraut sind, von den schiitischen Autoritäten benannt. Diese unterbreiten dem Nationalrat eine Liste von zwanzig Geistlichen, aus denen sodann, durch einstimmige Wahl oder im Falle fehlender Einigung durch das Los, fünf (oder mehr, je nach den Umständen der Zeit) als Mitglieder des Gremiums bestimmt werden. Dieses Gremium ist beauftragt, sämtliche dem Parlament vorgelegten Gesetzentwürfe sorgfältig zu prüfen und jeglichen Entwurf, der den heiligen Regeln des Islams widerspricht, mit bindender Wirkung zurückzuweisen, sodass ein solcher Entwurf nicht den Rang eines Gesetzes erlangt. Die Entscheidung dieses Gremiums ist endgültig und bleibt bis zur Wiederkehr des verborgenen Imams unanfechtbar.“

Säkularismus unter Reza Schah

Der umfassende Einfluss der schiitischen Kleruselite auf die iranische Politik erstreckte sich kontinuierlich über die gesamte Qadscharenzeit, lediglich zwei herausragende Beispiele seien hier angeführt. Mit der Abschaffung der Qadscharenmonarchie am 13. Dezember 1925 durch das Votum des Fünften Nationalrats und der Machtübernahme Reza Schahs erfuhr dieses Machtgefüge jedoch einen grundlegenden Wandel: Durch die Etablierung eines modernen Staatswesens und die Stärkung der politischen Zentralgewalt wurde der weitreichende Einfluss der Geistlichkeit sukzessive eingeschränkt, man könnte sogar von einer schrittweisen, nahezu vollständigen Verdrängung aus dem Herrschaftsbereich sprechen. Dieser Ausschluss manifestierte sich insbesondere in zwei zentralen Bereichen staatlicher Ordnung, dem Justizwesen und dem Bildungssystem, die über lange Zeiträume unter der Kontrolle der schiitischen Geistlichkeit gestanden hatten.

Im Justizwesen wurde im Februar 1927 unter der Regierung Hassan Mostowfi ol Mamalek Ali Akbar Davar zum Justizminister ernannt. Bis zu diesem Zeitpunkt bestanden zwar schriftlich fixierte Gesetze, die den Richtern als Grundlage für ihre Urteile dienten, doch die Interpretation dieser Rechtsvorschriften, insbesondere durch schiitische Autoritäten, erfolgte nach deren eigenen religiösen Rechtsverständnissen, was häufig zu widersprüchlichen Urteilen und damit zu Unordnung im Justizsystem führte.

Um diesem Missstand zu begegnen, setzte Davar das gesamte Justizwesen außer Kraft, hob alle bestehenden Gesetze auf und ersuchte das Parlament um Sondervollmachten zur Ausarbeitung eines neuen Gesetzeskorpus. Das Nationalrat bewilligte ihm am 16. Februar 1927 für die Dauer von vier Monaten weitreichende Befugnisse zur Reform der Justiz. Bemerkenswert ist hierbei, dass sowohl Mohammad Mossadegh als auch Hassan Modarres – einer der zentralen religiösen Figuren im politischem Systems Irans, gegen die von der Regierung vorgeschlagene Auflösung der bisherigen Justiz eintraten und in der genannten Nationalversammlung mit „Nein“ stimmten. Auch in der 119. Sitzung des sechsten Nationalrats am 15. Juni 1927 lehnte Mossadegh eine von Davar beantragte Verlängerung dieses Sondermandats ab.

Wesentlich ist hervorzuheben, dass die Abschaffung des alten Justizsystems und die Gründung einer modernen Rechtsprechung eine klare Schwächung des schiitischen Klerus bedeuteten, da diese aus der Rechtsprechung und Gesetzesanwendung weitgehend verdrängt wurde. Dieser Prozess wurde durch die Verabschiedung weiterer einschneidender Gesetze unterstützt, darunter das Gesetz zur Registrierung von Immobilien und Eigentum vom 10. Februar 1928. Bis zu diesem Zeitpunkt lag die Registrierung von Grundstücken und Eigentum nahezu ausschließlich in der Hand des Klerus. Das Fehlen eines bürokratisch organisierten Verfahrens hatte zuvor immer wieder zu weitreichenden gesellschaftlichen Konflikten geführt.

Mit der Machtübernahme Reza Schahs und der Errichtung eines modernen Nationalstaates im Iran wurde durch die gezielte Zurückdrängung der schiitischen Klerus sowie der schiitischen Rechtsordnung (Schariʿa) aus der Regierungsführung der Weg für die Etablierung eines säkularen Systems geebnet. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Einschränkung nicht auf staatliche Institutionen beschränkt blieb. Vielmehr zielten die Maßnahmen der Regierung darauf ab, in der zersplitterten Gesellschaft Irans am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert gesellschaftliche Ordnung und Zentralisierung zu schaffen. Dies führte unweigerlich dazu, dass der schiitische klerus auch im öffentlichen Raum und gesellschaftlichen Leben zunehmend an Einfluss verlor.

Zu den restriktiven Maßnahmen zählten insbesondere die Einführung von Prüfungen für den Zugang zum geistlichen Lehramt, die Gründung neuer Institutionen wie des Instituts für Predigt und Kanzelrede als parallele Einrichtungen zu den traditionellen schiitischen Lehrstätten, die Schließung zahlreicher religiöser Schulen (madāres-e ʿelmiyye) sowie deren Unterstellung unter das staatliche Bildungsministerium und, als wohl gravierendster Einschnitt, die Schaffung eines neuen staatlichen Verwaltungsapparats zur Aufsicht über die religiösen Stiftungen (Awqāf).

Gerade dieser letzte Punkt, die Errichtung eines staatlichen Mechanismus zur Verwaltung der Stiftungen, entzog der schiitischen Geistlichkeit faktisch ihre vielfältigen finanziellen Ressourcen und traf damit ihre Machtbasis mit einem schweren Schlag. Das entsprechende Gesetz wurde am 24. Dezember 1934 vom Nationalrat verabschiedet und übertrug, im klaren Bruch mit der bisherigen Praxis, die vollständige Kontrolle über die religiösen Stiftungen, die zuvor in den Händen der Geistlichkeit und der höchsten religiösen Autoritäten gelegen hatte, exklusiv an den Staat. Auch das Gesetz zur Vereinheitlichung der Kleidung vom 27. Dezember 1928 machte das Tragen geistlicher Kleidung von einer staatlichen Erlaubnis abhängig. Der bekannte Teheraner Geistliche Mohammad Taqi Falsafi schildert in seinen Memoiren eindrücklich die rigorose Durchsetzung dieses Gesetzes, ein eindrucksvoller Beleg für den Druck, dem die Geistlichkeit jener Zeit ausgesetzt war. Nachfolgend ein Auszug in wörtlicher Rede:

„Für Prediger wurde eigens ein Sondergesetz mit dem Titel Mohaddeth erlassen, das ihnen das Tragen des Turbans weiterhin gestattete. Dennoch waren sowohl Mudschtahids als auch Mohaddeths verpflichtet, eine behördliche Genehmigung bei der zuständigen Polizeidirektion zu beantragen. Bei Zuwiderhandlung drohte ihnen die öffentliche Entkleidung. Jenen, die weder als Mudschtahid noch als Mohaddeth anerkannt waren, war es gänzlich untersagt, geistliche Gewänder zu tragen oder einen Turban zu verwenden. Ein Mohaddeth war durch seine Fähigkeit ausgezeichnet, zwischen authentischen und zweifelhaften Hadithen zu unterscheiden. Auch ich selbst verfügte über eine solche offizielle Genehmigung. […] Dennoch kam es wiederholt vor, dass sich Personen ohne die erforderliche Qualifikation in geistliche Kleidung kleideten, ohne die vorgeschriebene Prüfung absolviert zu haben. Viele von ihnen wurden von der Polizei abgeführt, ihre Gewänder zerschnitten, Mäntel und Turbane entfernt – die Zahl derartiger Maßnahmen war so hoch, dass sie kaum mehr zu überblicken war. Die Betroffenen wurden in voller geistlicher Kleidung auf die Polizeistationen gebracht und dort ihres Gewandes beraubt entlassen – nicht selten verließen sie das Gebäude in Tränen aufgelöst und gedemütigt.“ 1

Vor dem Hintergrund der skizzierten Maßnahmen lässt sich abschließend mit Nachdruck festhalten: Wenn der Wesenskern des Säkularismus in der konsequenten Trennung von Religion und Staat besteht, dann markiert die Ära Reza Schahs den Beginn der Errichtung eines säkularen politischen Systems im Iran – ein Fortschritt, der ohne das Vorhandensein eines starken, zentralisierten Staates nicht realisierbar gewesen wäre. Wenden wir uns nun jenem tiefgreifenden Wandel zu, der unmittelbar nach der Abdankung Reza Schahs im September 1941 einsetzte. Die Besetzung des Landes durch alliierte Truppen und die damit verbundene Schwächung der Zentralgewalt öffneten erneut den Weg für den ungehinderten Einfluss der schiitischen Autorität. Dies führte zur schrittweisen Erosion des unter Reza Schah errichteten säkularen Systems – ein Prozess, der sich, wie wir im Folgenden sehen werden, insbesondere während der Amtszeit Mohammad Mossadeghs, vor allem im Bereich der Kulturpolitik weiter verstärkte.

Die Schwächung des Säkularismus im Iran (September 1941 – August 1953)

Mit der Besetzung Irans durch die alliierten Streitkräfte im September 1941, der Abdankung Reza Schahs und dessen anschließender Ausreise verlor der iranische Staat weitgehend seine Autorität und Souveränität. In der Folge öffnete sich der öffentliche Raum erneut für das ungehinderte Wirken religiöser Kräfte, insbesondere unter der Führung der schiitischen Klerus.

In der überwiegend linksgerichteten iranischen Historiografie wird dieses Ereignis häufig als „Zusammenbruch der Diktatur Reza Schahs“ und als Beginn einer neuen Ära politischer Öffnung gewertet. Doch wie die nachfolgenden Ausführungen eindrucksvoll belegen, entpuppte sich diese vermeintliche Liberalisierung in Wahrheit als die Rückkehr reaktionärer religiöser Kräfte, deren Einfluss sich bis zum Jahr 1963 kontinuierlich ausweitete und gerade im Zeitraum zwischen 1941 und 1953 in einem massiven politischen Chaos kulminierte. Zu den bedeutendsten Folgen dieses von politischer Instabilität geprägten Jahrzehnts zählen die Ermordung zweier Premierminister – Abdolhossein Hazhir am 4. November 1949 und Hadsch Ali Razmara am 7. März 1951 –, die Ermordung des bekannten Intellektuellen Ahmad Kasravi am 21. März 1946 (30. Esfand 1324) sowie ein gescheitertes Attentat auf den konstitutionellen Monarchen Mohammad Reza Schah.

Bezüglich des letztgenannten Attentats verweist der Autor auf einen früheren Beitrag in derselben Zeitschrift und verzichtet an dieser Stelle2 aus Platzgründen auf eine erneute Darstellung. Die drei erstgenannten Anschläge verdienen jedoch eine eingehendere Analyse.

Ein zentrales Element dieser drei Attentate ist, dass sie alle von Mitgliedern der extremistischen religiösen Gruppe „Fedajin-e Islam“ unter der Führung von Seyyed Mojtaba Navvab Safavi ausgeführt wurden. Besonders hervorzuheben ist, dass – zumindest im Falle des Attentats auf Premierminister Razmara – Mohammad Mossadegh direkt involviert war. Dies wird in den Memoiren von Ezatollah Sahabi, einem der prominentesten Unterstützer Mossadeghs und führenden Mitglieds der sogenannten Nationalen Front, offen dargelegt. Dort heißt es wörtlich:

„Bemerkenswert ist, dass die Fedajin-e Islam zu jener Zeit enge Kontakte zur Nationalen Front unterhielten. Die Ermordung Razmaras wurde in einer Sitzung erörtert, an der Navvab Safavi, Dr. Fatemi, Dr. Baghai, Makki, Dr. Shayegan und andere führende Köpfe der Nationalen Front teilnahmen – allerdings ohne Dr. Mossadegh und Ayatollah Kashani. Mossadegh war aus bestimmten Gründen nicht anwesend und hatte Fatemi als seinen Vertreter entsandt. Auch Ayatollah Kashani fehlte aufgrund seiner Differenzen mit Navvab Safavi. In dieser Zusammenkunft analysierten die Führer der Nationalen Front die politische Lage und kamen zum Schluss, dass die größte Gefahr von Razmara ausging, dem vorgeworfen wurde, den Iran an Großbritannien verkaufen zu wollen. Der Schah wurde als gegenwärtig weniger gefährlich eingeschätzt – alle Übel gingen von Razmara aus. Auf diese Einschätzungen hin fragte Navvab Safavi: ‚Angenommen, Razmara wird heute ausgeschaltet‘ – dabei drehte er seine Teetasse auf dem Unterteller um – ‚was dann? Könnt ihr garantieren, dass danach die islamischen Gebote umgesetzt werden?‘ Die Anwesenden bejahten diese Frage. Wenige Monate später, am 7. März 1951, erschossen die Fedajin-e Islam Razmara in der Shah-Moschee. Sein Tod hatte maßgeblichen Einfluss auf die Ölverstaatlichungsbewegung, die innerhalb einer Woche im Parlament beschlossen wurde.“3

Gemäß diesem eindeutigen Eingeständnis von Ezatollah Sahabi war Mossadegh über das besagte Treffen wohl informiert und hatte Hossein Fatemi – der später im zweiten Kabinett Mossadeghs das Amt des Außenministers bekleidete – als seinen persönlichen Bevollmächtigten zu jener Sitzung entsandt. Der zentrale Punkt in der Argumentation dieses Artikels ist jedoch die Bedingung, Der zentrale Kern der vorliegenden Argumentation dieses Artikels liegt jedoch in der von Navvab Safavi formulierten Bedingung für das Attentat auf Razmara: die konsequente Durchsetzung der islamischen Rechtsordnung – wohlgemerkt in seiner extremistischen Auslegung – nach der Machtübernahme durch die Mitglieder der Nationalen Front unter der Führung Mohammad Mossadeghs. Nach Sahabis Schilderung akzeptierten sämtliche Anwesenden diese Bedingung vorbehaltlos. Noch bemerkenswerter ist der Umstand, dass der Mörder Razmaras, Khalil Tahmasebi, wenige Monate nach dem Attentat unter dem zunehmenden Druck des hochrangigen schiitischen Klerus, insbesondere auf Betreiben Abolghasem Kashani – aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dies geschah während der Amtszeit von Premierminister Mossadegh und auf Grundlage eines Gesetzes, das in der 17. Legislaturperiode des Nationalrats verabschiedet wurde, in der Mossadeghs Anhänger die Mehrheit bildeten. Am 7. August 1952 wurde in einer Dringlichkeitssitzung ein Gesetzesvorschlag mit dreifacher Eilbedürftigkeit von mehreren Befürwortern Mossadeghs eingebracht und zügig beschlossen. Der Gesetzestext lautete wörtlich:

„Da Personen, denen nachgewiesen werden kann, dass sie sich gegen das Volk und gegen die gesellschaftlichen Interessen zugunsten ausländischer Mächte erheben, unabhängig von Konfession oder Ideologie als zum Tode verurteilt gelten (mahdūr al dam), legen wir Unterzeichner den folgenden Paragraphen mit der Bitte um sofortige Verabschiedung vor:

Einziger Paragraph: Da der Verrat Haj Ali Razmaras und seine Unterstützung für ausländische Mächte für das iranische Volk erwiesen ist, wird, selbst unter der Annahme, dass sein Mörder der Gelehrte Khalil Tahmasebi war, dieser aus Sicht des Volkes als unschuldig und freigesprochen angesehen.“

Mozaffar Baqāʾī, der zu jener Zeit noch ein überzeugter Anhänger Mossadeghs und einer der führenden Köpfe der Nationalen Front war, bezeichnete in seiner Verteidigung der Notwendigkeit zur Annahme dieses Gesetzes Tahmāssebī als Verkörperung des „nationalen Willens“ und erklärte in derselben Sitzung des Parlaments:

„Da Generalleutnant ʿAlī Razmārā während seiner Amtszeit als Generalstabschef und als Regierungschef kein Gesetzesverstoß – einschließlich der Einmischung in sowie Einschüchterung und Bedrohung des Justizapparats und der gesetzgebenden Gewalt – unterlassen hat … halten die unterzeichnenden Abgeordneten Herrn Ostād Ḵalīl Ṭahmāssebī für eine Verkörperung des nationalen Willens und seine Tat für eine Ausführung des Urteils der öffentlichen Meinung. Wir sind voller Zuversicht, dass – im Respekt vor der öffentlichen Meinung und der konstitutionellen Ordnung Irans – das Gericht kein Urteil fällen wird, das Gerechtigkeit und Gewissen widerspricht; denn in diesem Fall ist es das iranische Volk selbst, das dem Richterspruch jenes Gerichts unterworfen sein wird.“

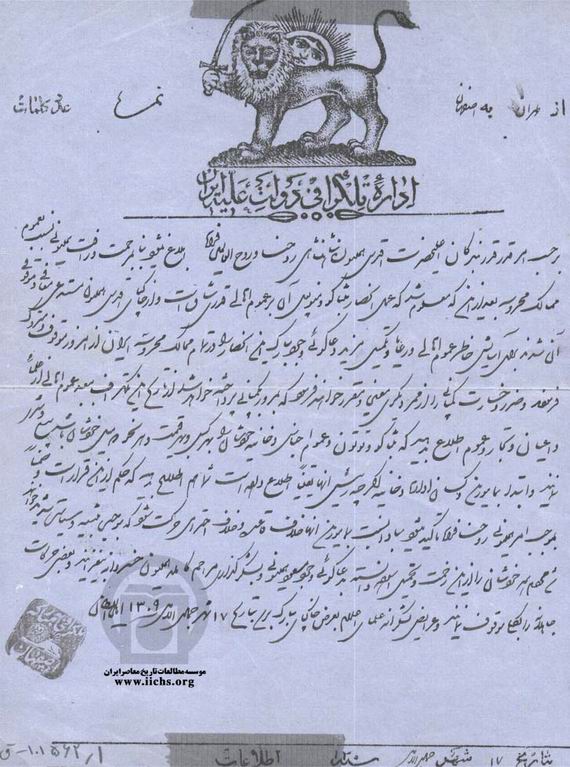

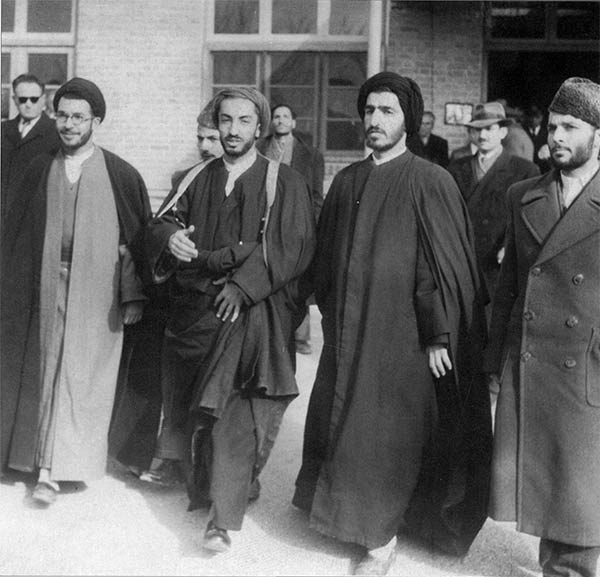

Die Unterzeichner dieses Gesetzesentwurfs waren sämtlich Mitglieder der Nationalen Front und Unterstützer Mossadeghs. Zu ihnen gehörten: Shams Qanat-Abadi, Karimi, Seyyed Javadi, Ingenieur Hassibi, Dr. Shayegan, Naser Jalali, Angaji, Dr. Baghai, Ali Zahiri, Hossein Makki, Zeyrekzadeh, Dr. Maleki, Parsa, Modarres, Dr. Falsafi, Nazerzadeh, Haeri-Zadeh, Eqbal, Vakeelpour, Akhgar, Milani, Shapouri, Farzaneh, Mo’tamed Damavandi, Naser Zolfaqari, Dr. Sanjabi und Nariman.In derselben Sitzung war auch der damalige Justizminister Abdolali Lotfi als Vertreter der Mossadegh-Regierung anwesend und verteidigte den Gesetzesentwurf. Unmittelbar nach seiner Freilassung suchte Khalil Tahmasebi Ayatollah Seyyed Abolghasem Kashani auf – ein Treffen, das auch fotografisch dokumentiert wurde. Die Zeitungen Ettela’at vom 17. November 1952 sowie Bākhtar-e Emrooz, unter Leitung von Hossein Fatemi, dem damaligen Außenminister in Mossadeghs Kabinett, berichteten bereits am 16. November 1952 über diese Zusammenkunft. Tags darauf kam es zu einem weiteren, jedoch nicht öffentlich dokumentierten Treffen zwischen Tahmasebi und Mossadegh, zu dem die Presse keinen Zutritt erhielt und von dem daher keine fotografischen Aufzeichnungen existieren.

Trotz all dieser Umstände hatte Mohammad Mossadegh selbst einige Monate vor dem Attentat auf Razmara während einer Sitzung des Nationalrat am 29. Juni 1950 öffentlich mit dessen Ermordung gedroht. Diese Sitzung war der Prüfung des von der Regierung Razmara eingebrachten Zusatzprotokolls zum Erdölabkommen zwischen der iranischen Regierung und der Anglo-Iranian Oil Company – bekannt unter dem Namen „Gass-Golshayan-Abkommen“ – gewidmet. Zu Beginn der Debatte äußerte Mossadegh in offenem Protest gegen die seiner Ansicht nach rechtswidrige Einsetzung von Militärs in Regierungsämter:

„Gott ist mein Zeuge: Selbst wenn sie uns töten und in Stücke reißen, werden wir uns nicht der Herrschaft solcher Personen unterwerfen … Wir werden Blut vergießen, Blut vergießen, vergießen und getötet werden (wütend). Wenn Sie ein Militär sind Anspielung auf Razmaras militärischen Hintergrund], dann bin ich militärischer als Sie.Ich werde töten, ich werde Sie hier und jetzt töten.“

Bereits mehr als ein Jahr zuvor, am 4. November 1949, war der ehemalige Premierminister Abdolhossein Hazhir – dessen Amtszeit von Juni bis November 1948 reichte – von Seyyed Hossein Emami, einem Mitglied der terroristischen Organisation Fadāʾiyān-e Islam, ermordet worden. Derselbe Emami hatte bereits zuvor, am 21. März 1946, gemeinsam mit seinem Bruder Seyyed Ali Emami einen Anschlag auf den bedeutenden iranischen Intellektuellen Ahmad Kasravi verübt. Kasravi – ein herausragender Jurist und Historiker, dessen Werke zu den grundlegenden Quellen der iranischen konstitutionellen Bewegung zählen – galt als Vordenker religiöser Reformen und als unerschrockener Kritiker des extremistischen Islam.

Mit Nachdruck protestierte er gegen die Aufhebung der Beschränkungen für den Einfluss des schiitischen Klerus durch die Regierung nach dem Shahwechsel im September 1941. Anfang 1944 verfasste er in diesem Zusammenhang einen offenen Brief an den damaligen Premierminister Morteza Qoli Bayat. In diesem warnte er eindringlich vor den Gefahren einer uneingeschränkten Macht des schiitischen Klerus und schrieb:

„… In diesem Land leben mehr als zehn Glaubensgemeinschaften – unter Bezeichnungen wie Schiiten, Sunniten, Zoroastrier, Christen, Ali-Allahis, Sufis, Bahai, Sheikhi, Ismailiten und andere – verteilt über verschiedene Regionen Irans. Dass die dschafaritische Rechtsschule als offizielle Religion anerkannt ist und dies auch in der Verfassung verankert wurde, ist unbestritten. Doch dass die Schiiten unter Anstiftung der Mullahs für sich das Recht beanspruchen dürfen, andere Religionsgemeinschaften ungestraft zu verfluchen und zu verdammen, steht in eklatantem Widerspruch zur konstitutionellen Ordnung und zur Demokratie. Diese [schariaorientierten Kleriker begreifen den Sinn einer konstitutionellen Ordnung nicht: Dass das iranische Volk sein Land als Heimat begreift, sich um dessen Fortschritt und Freiheit bemüht und das Gesetz respektiert. Die Mullahs hingegen sagen, dass Gott die Welt einzig zum Schutz der vierzehn Unfehlbaren erschaffen habe – man müsse sie verehren, ihre Gräber mit Kuppeln und Schreinen überziehen und sie aus der Ferne besuchen … Doch wo findet sich in diesen Aussagen ein Bezug zum Wohl des Landes oder zur Sorge um dessen Zukunft? Die Weltsicht eines Mullahs ist von der Vorstellung geprägt, dass das Unrecht auf Erden stetig zunehmen müsse, damit das Erscheinen des Imam Mahdi bevorsteht, der schließlich Gerechtigkeit bringe. Der Grund dafür, dass die konstitutionelle Ordnung in Iran nicht so erfolgreich ist wie in westlichen Staaten, liegt in der Inkompatibilität der Mullahs mit dem Gesetz, einschließlich des konstitutionellen Gesetzes. Bei jedem Versuch, Fortschritte zu erzielen, begegnen uns Hindernisse von Seiten der Mullahs: Die Justiz sei unislamisch, die Grundschule sei unislamisch, die Wehrpflicht sei unislamisch, das Personenstandsregister und die Steuer seien unislamisch, die Universität sei unislamisch, ja überhaupt alles außerhalb ihres Systems sei unislamisch …. Dass die Mullahs glauben, sie könnten durch Gewalt und Flüche andere Meinungen unterdrücken, muss durch die Regierung entschieden zurückgewiesen werden. Es muss ihnen deutlich gemacht werden, dass ihnen keine solche Autorität verliehen wurde. Ich schlage vor, Seine Majestät möge anordnen, dass Vertreter der Mullahs mit sachkundigen Persönlichkeiten in einen Dialog treten, um ihnen die Notwendigkeit der Gesetzestreue zu verdeutlichen. Sollten sie sich dem Gesetz fügen, ist dies begrüßenswert – widrigenfalls müssen sie streng bestraft werden. Glauben Sie mir: Die Geistlichkeit ist heute ein ernsthaftes Problem für dieses Land.Wenn Sie sie unterschätzen oder nachgiebig mit ihr umgehen, wird unweigerlich der Tag kommen, an dem diese Unwissenden Iran in den Abgrund stürzen.“ 4

Schließlich wurde Kasravi infolge dieser Warnungen von der terroristischen Gruppe Fada’iyan-e Islam ermordet, und zwar im Justizpalast, während er sich vor Gericht gegen den Vorwurf der Beleidigung von Heiligtümern verteidigte. Bemerkenswert ist, dass der Kläger in Kasravis Fall der damalige Kulturminister Gholamhossein Rahnama war, der ihn wegen der Veröffentlichung irreführender und religionsfeindlicher Bücher verklagt hatte. Diese Klage seitens eines Regierungsbeamten zeigt deutlich die Macht extremistischer religiöser Gruppen in Iran zu jener Zeit.

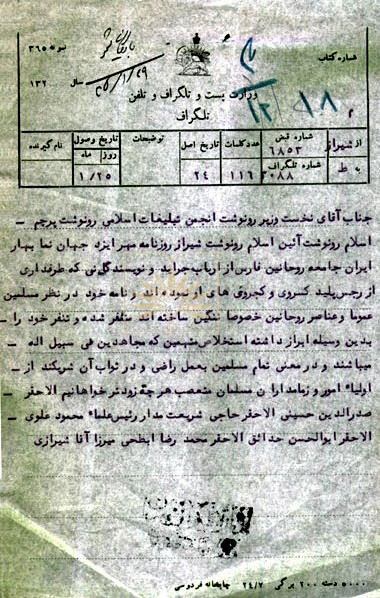

Nach diesem schrecklichen Attentat und der Verhaftung der Täter entstand eine Welle der Unterstützung für die Terroristen seitens hochrangiger Kleriker, und zahlreiche Telegramme, die die Notwendigkeit der Freilassung der Terroristen betonten, wurden an die Hauptstadt gesendet. Schließlich wurde, während die hauptsächlich linksgerichteten Intellektuellen jener Zeit zu diesem Verbrechen bedeutungsvoll schwiegen, Hossein Emami aus dem Gefängnis entlassen. Ironischerweise war zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet Hazhir selbst Premierminister – jener Mann, der entscheidend an der Freilassung von Kasravis Mörder mitgewirkt hatte und später durch eben diesen Mann ermordet wurde.5

Um den historischen Kontext der von radikalen Islamisten verübten Attentate zu verstehen, ist es erforderlich, einen genaueren Blick auf das Wiedererstarken religiöser Strömungen im Zeitraum zwischen der Abdankung Reza Schahs im September 1941 und der Absetzung von Premierminister Mohammad Mossadegh im August 1953 zu werfen. Eine Auswertung archivalischer Quellen, zeitgenössischer Presseberichte sowie öffentlicher Stellungnahmen führender Persönlichkeiten religiöser Bewegungen offenbart einen deutlichen Anstieg klerikaler Aktivitäten in zahlreichen Städten und Regionen des Landes. Die Gründung Dutzender islamischer Lehranstalten (madāres-e eslāmi) sowie die Herausgabe einer Vielzahl religiöser Zeitschriften stellen markante Ausdrucksformen dieses Aufschwungs dar.

Eines der zentralen Angriffsziele dieser religiösen Kreise war das säkulare Bildungssystem, das unter Reza Schah etabliert worden war. So forderte beispielsweise Ayatollah Seyyed Hossein Tabataba’i Qomi – der im Zuge der Proteste von Geistlichen gegen das Tragen des europäischen Hutes (kollāh farangi) im Jahr 1935 (1314) aus der Goharshad-Moschee in Maschhad verhaftet und in die irakischen Atabat verbannt worden war – nach seiner Rückkehr in den Iran im Jahr 1943 (1322) das Kulturministerium dazu auf, den islamischen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen wieder einzuführen sowie den Unterricht für Jungen und Mädchen strikt zu trennen.

Eines der zentralen Angriffsziele dieser religiösen Kreise war das säkulare Bildungssystem, das unter Reza Schah mit Nachdruck eingeführt worden war. So forderte beispielsweise Ayatollah Seyyed Hossein Tabataba’i Qomi – der infolge der Proteste gegen das von der Regierung verordnete Tragen des europäischen Hutes im Jahr 1935 aus der Goharshad-Moschee in Maschhad verhaftet und in die heiligen schiitischen Städte des Irak (Atabat) verbannt worden war – unmittelbar nach seiner Rückkehr in den Iran im Jahr 1943, dass das Kulturministerium den islamischen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen wieder einführt und eine strikte Geschlechtertrennung im Unterricht etabliert.6

Diese Forderung, die von Ayatollah Boroudjerdi, einer der einflussreichsten religiösen Autoritäten jener Zeit, ausdrücklich unterstützt wurde, fand Gehör in der Regierung und wurde im Obersten Kulturrat (Shorā-ye ’Ali-ye Farhang) eingehend diskutiert. In einer Sitzung dieses Gremiums erklärte der damalige Kultusminister Dr. Isa Sediq:

„In den vergangenen Jahren wurde dieser Aspekt leider durch andere Prioritäten überdeckt … mittlerweile richtet das Ministerium seine Aufmerksamkeit erneut auf diese Angelegenheit, und es ist beabsichtigt, insbesondere in den Grundschulen eine religiös geprägte Erziehung und Unterweisung zu ermöglichen.“7

In einer weiteren Sitzung wurde beschlossen, dem Religionsunterricht in den Schulen größeres Gewicht zu verleihen.8 So verabschiedete der Rat eine Maßnahme zur Verpflichtung der vollständigen Unterrichtung des Koran in den Grundschulen: Anstelle der bislang genutzten Auswahlverse sollte künftig der gesamte Koran, von Anfang bis Ende, in den Klassen drei bis sechs mit drei Wochenstunden unterrichtet werden – so dass am Ende des sechsten Schuljahres der gesamte Text vollständig gelehrt worden sei.

Auch hinsichtlich des islamischen Religionsunterrichts wurde eine grundlegende Neuregelung beschlossen: Es sollte ein speziell konzipiertes Lehrbuch erstellt werden, das in den Klassen eins und zwei eine Wochenstunde und in den höheren Klassen zwei Wochenstunden zum Einsatz kommen sollte. Zudem wurde für Internatsschulen die Einrichtung eines separater Gebetsräume vorgesehen.9

Insgesamt zeigt sich, dass die Forderung nach einer stärkeren Integration religiöser Riten und Normen in das öffentliche Schulwesen in der genannten Übergangsphase mit wachsendem Nachdruck von Seiten hochrangiger Kleriker formuliert wurde. So betonte der religiöse Publizist Taqavi Shirazi in einem Schreiben an den Obersten Kulturrat „die Notwendigkeit verpflichtender Gebete in den Schulen“10. Der Vorschlag wurde mit Zustimmung des konservativen Klerikers Lāhījī, einem angesehenen Modjtahid und Ratsmitglied, an das Gremium zur weiteren Prüfung verwiesen. Ein weiteres Beispiel stellt Ayatollah Reza Kalbasi dar, ein wichtiger Kleriker aus Maschhad und erklärter Unterstützer der Ölverstaatlichungsbewegung unter Mossadegh. In einem Telegramm an die Regierung forderte er die Einführung verpflichtender Gemeinschaftsgebete während des Ramadan in sämtlichen Schulen des Landes.11

Im Jahr 1943 brachte Ali-Akbar Siassi, der damalige Kulturminister, einen Gesetzesentwurf zur Einführung der allgemeinen Grundschulpflicht in die Nationale Beratende Versammlung ein, der auch verabschiedet wurde. Die Umsetzung dieses Gesetzes verzögerte sich jedoch infolge der politischen Instabilität, die durch die Anwesenheit alliierter Truppen im Iran verursacht worden war. Nach dem Abzug der Alliierten konnte die Regierung die Umsetzung des Schulpflichtgesetzes erneut in Angriff nehmen. Ende des Jahres 1946, unmittelbar nach Bekanntwerden der Reformpläne des Kulturministeriums, wandte sich Ayatollah Boroudjerdi – zu jener Zeit der ranghöchste schiitische Marjaʿ – direkt an den Schah mit der Forderung, die religiöse Erziehung im Rahmen der allgemeinen Schulbildung zu gewährleisten. Der Schah übermittelte die Forderung Ayatollah Boroudjerdis an den damaligen Kulturminister Shayegan weiter. Shayegan wiederum betonte in einem Schreiben an Ayatollah Boroudjerdi ausdrücklich:

„Im ersten Schritt wird das Kulturministerium unter Konsultation mit den religiösen Gelehrten Eurer Exzellenz Ayatollah Boroudjerdi bei der Ausarbeitung des Religionsunterrichts für die vierjährige Grundschulausbildung Ihre Ansichten berücksichtigen.“

Zu diesem Zweck wurde noch im selben Jahr im Kulturministerium eine Kommission eingerichtet, an der mehrere prominente religiöse Persönlichkeiten aus Teheran teilnahmen. Zwei Mitglieder dieser Kommission – Yadollah Sahabi und Mehdi Bazargan – entwickelten sich später zu zentralen Unterstützern von Premierminister Mossadegh.12 Die Kommission verfasste und verabschiedete das Dokument „Programm des religiösen Unterrichts an den vierjährigen Grundschulen im Rahmen des Gesetzes zur allgemeinen Schulpflicht“.13 Diese Tendenz zur verstärkten Religionisierung des staatlichen Bildungssystems setzte sich auch während der Regierungszeit Mossadeghs fort, wobei zunehmend radikalisierte Forderungen von Seiten schiitischer Autoritäten formuliert wurden. So verlangte Ayatollah Gholamhossein Tork Tabrizi, ein hochrangiger Geistlicher aus Maschhad, in einer Reihe von Vorschlägen an Premierminister Mossadegh die vollständige „Säuberung“ des Bildungssystems von Einflüssen der kommunistischen Tudeh-Partei sowie der Bahai-Gemeinde. In seinem Schreiben betonte er:

„Die Neugestaltung des Bildungssystems verdient Ihre höchste Priorität. Dieses System soll ein Raum sein, in dem der Glaube an religiöse Prinzipien gestärkt und die Entfaltung moralischer Tugenden gezielt gefördert wird.“14

Neben diesen ausdrücklich reaktionär-religiösen Forderungen verabschiedete der Oberste Kulturrat in seiner 839. Sitzung am 21. Juni 1953 – während der Amtszeit von Premierminister Mohammad Mossadegh – unter dem Einfluss eines dezidiert antiimperialistischen und stark westfeindlichen Diskurses einen Beschluss, der sich gegen die Existenz ausländischer Schulen im Iran sowie gegen die Einschulung iranischer Schülerinnen und Schüler an eben diesen Einrichtungen richtete.

Dieser Widerstand gewinnt erst dann an Bedeutung, wenn man bedenkt, dass zuvor, am 9. Oktober 1950, im Rahmen des sogenannten „Point Four“-Programms (Vierter Punkt der Truman-Doktrin), auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen Razmara, dem später ermordeten Premierminister, dessen Ermordung, wie erwähnt, von der Terrorgruppe Fada’iyan-e Islam unter Mitwissen von Mitgliedern der Nationalen Front und von Mossadegh selbst ausgeführt wurde, und Henry Grady, dem damaligen US-Botschafter in Teheran, beschlossen wurde, bestimmte Ausbildungszentren zur Qualifizierung von Fachkräften in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung und Gesundheit einzurichten.15

Die Regierung Mossadegh verabschiedete zudem am 8. Januar 1953 ein neues Gesetz über den Obersten Kulturrat, das durch den Nationalrat bestätigt wurde. In der Präambel dieses Gesetzes wurde, in ausdrücklicher Abkehr vom vorherigen Gesetz, dem sogenannten Gesetz des Obersten Rates für Bildung vom 11. März 1922, das während der Herrschaft Reza Schahs die Grundlage für politische Entscheidungen und Strategien im Bildungswesen bildete, nun die „Förderung islamischer Lehren“ betont.

Fazit

Die vorliegenden Dokumente und Belege, von denen im Rahmen dieses Beitrags lediglich eine Auswahl berücksichtigt wurde, belegen eindrucksvoll, dass Mohammad Mossadegh entgegen dem weit verbreiteten Narrativ keineswegs an das Prinzip der Trennung von Religion und Staat als tragende Säule eines säkularen Gemeinwesens glaubte. Vielmehr suchte er in entscheidenden historischen Momenten bewusst die Allianz mit den reaktionärsten religiösen Kräften, um seine politischen Ziele durchzusetzen.

Tatsächlich war der gesellschaftliche Einfluss der religiösen Strömungen unter der Führung des schiitischen Klerus derart allumfassend, dass nahezu keine andere politische Kraft, selbst solche, die im eigentlichen Sinne als säkular zu bezeichnen wären, in der Lage war, diese Kräfte aus der politischen Gleichung zu verdrängen oder sie auch nur zu ignorieren.

Die Kontrolle religiöser Strömungen und damit die Einhaltung eines säkularen Grundsatzes war, ob man es nun gutheißt oder nicht, in einer überwiegend religiösen Gesellschaft wie der des Iran jener Jahre ohne Rückgriff auf die durchsetzungsfähige Gewalt des Staates schlichtweg nicht möglich. Genau das war es, was während der Herrschaft Reza Schahs geschah, ein Vorgang, der jedoch von seinen Gegnern, die nach dem September 1941 wieder auf die politische Bühne Irans zurückkehrten, als Ausdruck von Despotismus und Autokratie gebrandmarkt und deshalb moralisch abgelehnt wurde.

Wie der Verfasser bereits in einem früheren Beitrag unter dem Titel „Der Nationalismus Mossadeghs und sein Machtspiel mit Auswirkungen auf die konstitutionelle Monarchie im Iran“ in derselben Zeitschrift dargelegt hat, führte Demokratie, verstanden als die Herrschaft des Mehrheitswillens, in der neueren Geschichte Irans, insbesondere in der Phase zwischen September 1941 und August 1953, zu nichts anderem als zur Vorherrschaft reaktionärer religiöser Kräfte.

Die Machtübernahme der reaktionärsten dieser Kräfte nach der Islamischen Revolution von 1979, die im Wesentlichen eine Folge der politischen Öffnung ab dem Jahr 1977 war, bestätigt diese Analyse nachdrücklich.

In Gesellschaften wie dem Iran zwischen 1941 und 1953 war, bei nüchterner Betrachtung und unter Zugrundelegung einer realistischen, nicht idealistischen politikwissenschaftlichen Analyse, ein gewisses Maß an staatlicher Autorität zur Eindämmung reaktionärer Kräfte unvermeidlich. Dies entspricht auch einer etablierten These in der modernen politischen Theorie, die unter dem Begriff der „Priorität des Liberalismus vor der Demokratie“ bekannt ist, eine Thematik, die einer eigenständigen Abhandlung bedarf.

- Mohammad-Taqi Falsafi, Erinnerungen und Kämpfe von Hojjatoleslam Falsafi, herausgegeben von Ali Davani, Teheran: Zentrum für Dokumentation der Islamischen Revolution, 1999, S. 186. ↩︎

- Der Nationalismus Mossadeghs und sein Machtspiel mit Auswirkungen auf die konstitutionelle Monarchie im Iran

https://irandiskurs.de/nr-2-november-2024/der-nationalismus-mossadeghs-und-sein-machtspiel-mit-auswirkungen-auf-die-konstitutionelle-monarchie-im-iran/ ↩︎ - Ezatollah Sahabi, Ein halbes Jahrhundert Erinnerung und Erfahrung: Die Memoiren von Ingenieur Ezatollah Sahabi von der Kindheit bis zur Revolution von 1979, Teheran: Farhang-e Saba Verlag, 2010, S. 99. Davoud Hermidas-Bavand, ein weiteres Mitglied der Nationalen Front und ein überzeugter Anhänger Mossadeghs, hat in einer Podiumsdiskussion ausdrücklich zugegeben, dass das Attentat auf Razmara notwendig gewesen sei, um die nationalen Interessen Irans zu verteidigen. Siehe dazu: „Hintergründe der Ermordung von Razmara – eine Analyse“, Podiumsdiskussion mit Davoud Hermidas-Bavand, Fereydoun Majlessi und Ehsan Emadi, Ghalam-Yaran Magazin, Nr. 16, Nouruz 2019. ↩︎

- Dieser Brief war ursprünglich eine Antwort, die Kasravi als Reaktion auf die Kritik seiner Gegner verfasste – insbesondere auf Ali Dashti, eine prominente intellektuelle und politische Persönlichkeit Irans sowie Autor des bekannten Buches Dreiundzwanzig Jahre, der im Parlament gegen Kasravis Angriffe auf bedeutende iranische Dichter und Literaten sowie gegen das Verbrennen ihrer Werke durch ihn protestiert hatte. Der genannte Brief wurde noch im selben Jahr unter dem Titel Die Regierung soll uns antworten in Teheran (Peyman-Druckerei) veröffentlicht. ↩︎

- Für nähere Informationen über das Attentat auf Kasravi siehe: Nasser Pakdaman, Der Mord an Kasravi, dritte Auflage mit Ergänzungen, Deutschland: Forough Verlag, 2004. ↩︎

- Mojtaba Ahmadi u. a. (2000), Das Augenlicht und die Leuchte der Geistlichkeit, Qom: Verlag des Büros für Islamische Propaganda, S. 84 ↩︎

- Zentrum für Dokumentation des Bildungsministeriums, Protokoll der Sitzung des Obersten Kulturrats, 473. Sitzung, vom 10. Januar 1944. ↩︎

- Zentrum für Dokumentation des Bildungsministeriums, Protokoll der 499. Sitzung des Obersten Kulturrats, vom 24. Oktober 1944. ↩︎

- Zentrum für Dokumentation des Bildungsministeriums, Protokoll der 500. Sitzung des Obersten Kulturrats, vom 31. Oktober 1944. ↩︎

- Zentrum für Dokumentation des Bildungsministeriums, Protokoll der 599. Sitzung des Obersten Kulturrats, vom 18. Januar 1947. ↩︎

- Zentrum für Dokumentation des Präsidialamts, Akte Nr. 20975. ↩︎

- Zentrum für Dokumentation des Präsidialamts, Akte Nr. 1746. ↩︎

- Zentrum für Dokumentation des Bildungsministeriums, Protokoll der 598. Sitzung des Obersten Kulturrats, vom 8. März 1947. ↩︎

- Zentrum für Dokumentation des Präsidialamts, Akte Nr. 12087. Mohammad-Mehdi Abdokhodaei, Mitglied der terroristischen Gruppe Fedayan-e Islam, ist einer der Söhne eben jenes Ayatollahs. Am 14. Februar 1952 verübte er ein Attentat auf Hossein Fatemi, das jedoch erfolglos blieb. ↩︎

- Teymur Bashirgonbadi (Hrsg.), Dokumente zum Truman-Doktrin-Programm in Iran (1946–1957), Band 1, Teheran: Verlag des Ministeriums für Kultur und Islamische Führung, 2003, S. 58–62. ↩︎