Die Gesandten der Gewalt

Gewalt ist mit Demokratie unvereinbar, ebenso wie das Raufen, das Zerreißen von Kragen oder das gegenseitige Schlagen und Treten nichts mit einem echten „Dialog“ gemein haben. Wo immer Gewalt und Zwang Einzug halten, flieht die Demokratie durch eine andere Tür. Diese bittere Realität war auch das Übel unserer modernen Geschichte: Wir vermochten es nie und wollten es vielleicht auch nie – die Gewalt aus unserer politischen Kultur zu eliminieren. Vielleicht glaubten wir grundsätzlich nicht einmal daran. Jedes Mal, wenn eine Minderheit versuchte, gezielte und geplante Gewalt zu verfolgen, hat sie den Samen für Antidialog und Tyrannei in der Zukunft gesät.

Und Zwang nimmt, je nachdem, wo er in Erscheinung tritt, unterschiedliche Formen an: Gewalt manifestiert sich in einer revolutionären Bewegung auf eine bestimmte Weise und innerhalb einer Regierung auf eine andere. Die Gewalt des Volkes unterscheidet sich in ihrer Form von der Gewalt des Staates. Aus diesem Grund hat im Verlauf der modernen Geschichte Irans, seit der Konstitutionellen Revolution (1905–1911), jede der über- und untergeordneten Strömungen, sei es die herrschende oder die beherrschte Seite, jeweils auf ihre eigene Art und Weise ihren Anteil an der Verbreitung der Gewalt geleistet. Am Ende jedoch läuft alles auf einen zentralen Punkt hinaus: die „Institutionalisierung“ der Gewalt in der politischen Kultur einer Gesellschaft. Ist dieser Punkt einmal erreicht, wird ihre Eliminierung nahezu unmöglich, denn eine Atmosphäre des Radikalismus überschattet jede politische Entwicklung und entlässt das Volk nicht mehr so leicht aus ihrem Bann.

Eine der Strömungen, die gezielte Gewalt in der politischen Landschaft des Irans verherrlichten, waren die linken Guerillas – obwohl sie nicht die einzigen waren, die diesen Weg einschlugen. Ein Blick auf die Schriften von Bizhan Jazani, einem der herausragenden Theoretiker des bewaffneten Kampfes der 1960er und 1970er Jahre, lässt dies klar erkennen. Wenn man liest, wie er mit maximaler ideologischer Überzeugung die Methoden zur Platzierung von Bomben, das Feuern von Maschinengewehren und die Durchführung von Guerillaoperationen beschreibt, wird verständlich, warum von „politischen Religionen“ die Rede ist. Diese Weltanschauung war so dominant, dass sie scheinbar für jedes Problem eine vorgefertigte ideologische „Lösung“ bereithielt.

Es zeigt sich, dass moderne Ideologien wie säkulare Religionen funktionieren, die an die Stelle klassischer Glaubenssysteme getreten sind. In der Person Bizhan Jazanis können wir einen der iranischen Propheten dieser säkularen Religion erkennen: eine Sprache, durchdrungen von Gewissheit und Glauben, die sowohl furchteinflößend als auch bedauerlich ist.

Nach Jazanis Auffassung war der Schah der „größte Feind des Volkes und der Gendarm des Imperialismus“. Deshalb empfahl er den bewaffneten Kampf nicht nur als Mittel zum Sturz der konstitutionellen Monarchie, sondern auch als eine „propagandistische Maßnahme“

Hören wir diesen Gedanken in seinen eigenen Worten:

„In dieser Situation erheben sich Gruppen und Strömungen aus dem Volk und verkünden durch ihren bewaffneten Kampf ihre Existenz gegenüber dem Regime (Monarchie-Regime). Obwohl diese Gruppen im Vergleich zur Staatsmacht äußerst klein sind, durchbricht ihre Kampfbereitschaft und Unverwüstlichkeit die absolute, einseitige Realität des Regimes. Die Menschen erkennen, dass ein neues Wesen in ihr Leben getreten ist – ein Wesen, das der übermächtige Staat trotz all seiner Mittel nicht vernichten kann und gegen das er selbst wiederholt Schläge einstecken muss. Immer wieder sieht sich das Regime gezwungen, die vollständige Zerschlagung dieser Existenz zu verkünden … Durch diese bewaffneten Schläge soll das Volk aufgeweckt und zum Protest bewegt, die Reihen des Feindes gespalten werden. Es geht nicht nur darum, das Volk zu mobilisieren, sondern ebenso darum, die inneren Widersprüche des Systems durch den gezielten Einsatz von Gewalt zu verschärfen. Darin zeigt sich die propagandistische Natur revolutionärer Gewalt in dieser Phase der Befreiungsbewegung.“ (Der Kampf gegen die Diktatur des Schahs, Neuauflage 1979, Verlag Maziar, S. 36–37).

Doch das eigentliche Problem tritt dort zutage, wo Gewalt – insbesondere, wenn sie mit der verführerischen Macht politischer Ideale vermischt wird – leicht entfacht, aber nur mit äußerster Schwierigkeit wieder verwehrt werden kann. Dieses düstere Muster haben wir in der modernen Geschichte immer wieder erlebt: Einmal war es ein in Ungnade gefallener Staatsmann, der ins Gefängnis gebracht und dort lautlos eliminiert wurde. Ein anders Mal war es eine wütende Menge, die eine politische Persönlichkeit mitten auf der Straße in einer „revolutionären Hinrichtung“ ermordete. Und wieder ein anderes Mal war es der Repressionsapparat der Regierung, der den Gefangenen unter Folter bis zum Tode brachte. Dieser Kreislauf der Gewalt hat sich unaufhörlich wiederholt, in verschiedenen Zeitabständen, mit unterschiedlichen Masken, und hat die Schicksale ganzer Völker in Brand gesetzt.

In diesem Zusammenhang darf man die ideologische Zusammenarbeit zwischen der „globalen Linken“ und den „iranischen Linken“ in den 1960er und 1970er Jahren nicht übersehen.

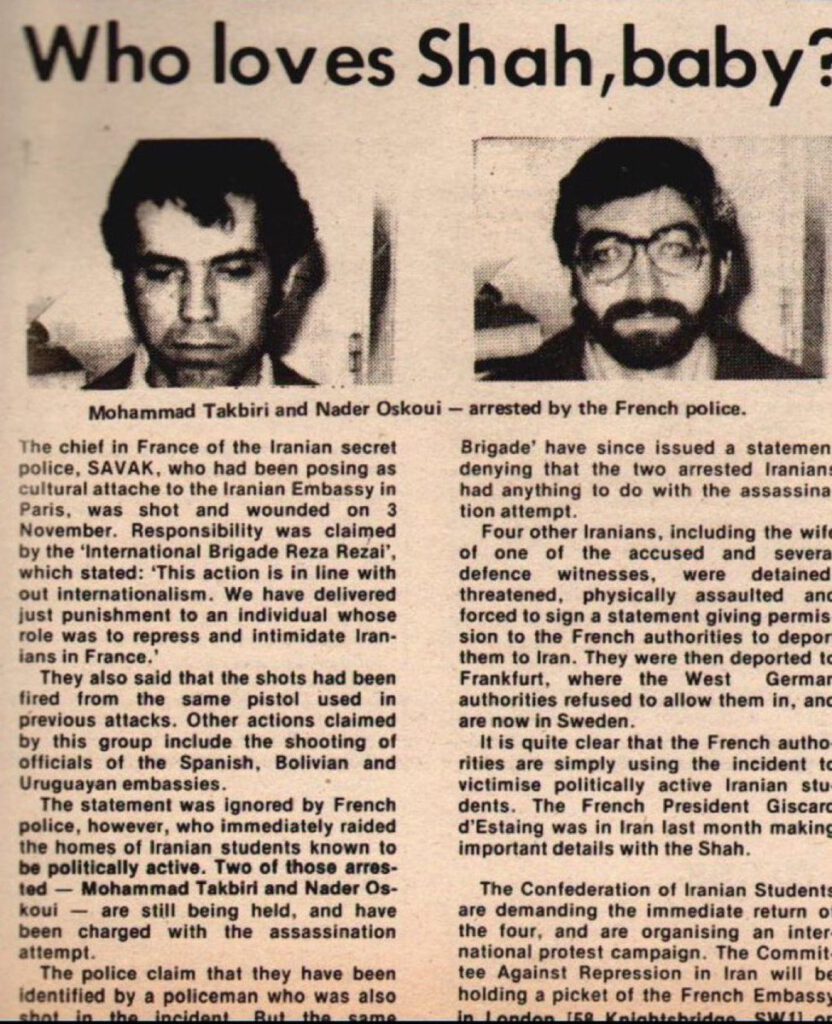

Ein prägnantes Beispiel für diese Zusammenarbeit manifestiert sich in einem Vorfall, bei dem die Rollen von „Jean-Paul Sartre, Nader Oskoui und Mohammadreza Takbiri“ besonders hervortreten.

Im November 1976 hallten plötzlich Schüsse durch die Straßen von Paris. Homayoun Kikaoussi, Berater der iranischen Botschaft, brach zusammen – getroffen von Kugeln, die sich in seinen Bauch und seine Brust gebohrt hatten. Die unbekannten Attentäter verletzten bei ihrer Flucht auch einen französischen Polizisten mit ihren schweren Geschossen.

Die politische Atmosphäre jener Jahre war von revolutionären Bewegungen aufgeladen: Die Roten Brigaden und andere kommunistische Guerillagruppen operierten in ganz Europa, führten Anschläge und Attentate durch. Daher lag die Vermutung in der französischen Öffentlichkeit nahe, dass dieser Mord von iranischen Gegnern des Schahs verübt worden sei.

Genau zu jener Zeit hielt die „Konföderation iranischer Studenten im Ausland“ in Paris ihren jährlichen Kongress ab. Die Konföderation war eine der substantiellsten, erstaunlichsten und zugleich vollkommen politischen Organisationen, die in der Zeitspanne von 1961 bis 1979 jährlich Kongresse abhielt. Der erste Kern ihrer Gründer bestand aus Mitgliedern der Tudeh-Partei; anschließend gewann die Nationale Front Europas die Kontrolle über die Bewegung, und schließlich übernahmen Maoisten sowie andere radikale linke Gruppen die Führung. Und wie wir sehen werden, bewegte sich die Konföderation schließlich bis an die Grenze der Verteidigung des bewaffneten Kampfes gegen die Regierung des Schahs.

Nach dem Attentat wurden mehrere Studenten verhaftet, und der Vorwurf des Mordes an Homayoun Kikaoussi wurde gegen Nader Oskouiund und Mohammadreza Takbiri erhoben. Nader Oskouie, der Vorsitzende der Föderation iranischer Studenten in den USA, war genau jener, der nach Paris gereist war, um am Kongress teilzunehmen, und in dem Haus eines Mitglieds der Konföderation verweilte.

Es war naheliegend, dass die Konföderation sich schützend vor die beiden stellte. Schließlich war sie eine Organisation, die über Jahre hinweg die Verteidigung politischer Angeklagter im Iran übernommen hatte und in der Lage war, die besten europäischen Anwälte für ihren Fall zu mobilisieren.

Doch die eigentliche Trumpfkarte der Konföderation war eine andere. Ein Komitee prominenter französischer Persönlichkeiten wurde ins Leben gerufen, um sich für die Verteidigung der beiden Studenten einzusetzen. Angeführt wurde dieses Komitee von Jean-Paul Sartre, der zu jener Zeit als „Voltaire der Zeit“ bezeichnet wurde. Auch Yves Montand, der berühmte französische Sänger und Schauspieler, sowie François Mitterrand, der sozialistische Politiker, der später Präsident Frankreichs wurde, schlossen sich diesem Komitee an.

Die französische Polizei konnte letztendlich die Anschuldigungen nicht beweisen, und die Angeklagten wurden freigelassen.

Doch bis heute bleibt unklar, wer tatsächlich hinter diesem Attentat stand und inwieweit die französische Polizei von der iranischen Geheimpolizei (SAVAK) beeinflusst oder gelenkt wurde. Doch eines steht fest: Unabhängig von der Realität und der Wahrheit war Jean-Paul Sartre, der bereits zuvor enge Verbindungen zu iranischen Studenten und politischen Aktivisten aufgebaut hatte, sofort bereit, seinen Namen und seine Möglichkeiten für die Unterstützung dieser iranischen linken Studenten einzusetzen – ohne auch nur die geringste Kenntnis des Falles zu haben.

Das spätere Leben von Nader Oskoui, einem der Angeklagten, zeigt eindrucksvoll, wie radikale Ideologien in jungen Jahren vorübergehend den Geist dominieren können, sich jedoch Jahre später in eine völlig andere Richtung entwickeln. Nach der Revolution von 1979 kehrte Oskoui in den Iran zurück, kandidierte bei den ersten Parlamentswahlen und veröffentlichte für eine Zeit lang eine Zeitung. Doch es dauerte nicht lange, bis er den Iran erneut verließ. Jahre später tauchte sein Name in einem ganz anderen Zusammenhang auf: Er wurde als „leitender Berater von CENTCOM“ bekannt – dem Zentralkommando der US-Armee für den Nahen Osten und Nordafrika.(Aus einer ideologischen Perspektive ist dies ein bemerkenswerter Widerspruch) Die US-Armee, die in den antiimperialistischen Erzählungen der 1960er und 1970er Jahre als das ultimative Symbol der globalen Ausbeutung galt, hatte nun einen ehemaligen antiimperialistischen Aktivisten in ihrer höchsten strategischen Führungsebene.

Dieser Widerspruch in Oskouis Lebensweg mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen.

Doch wenn jemand mit sechzig Jahren immer noch exakt dieselben Überzeugungen vertritt wie mit zwanzig, dann sollte man sich nicht über seinen Wandel wundern – sondern eher über seine geistige Erstarrung besorgt sein. Was für uns jedoch wirklich bedauerlich ist, sind die tiefen Wunden, die die Gewalt in der politischen Kultur hinterlassen hat – Wunden, die uns immer wieder von der Möglichkeit eines Dialogs und eines friedlichen Übergangs entfernt haben. Die „Gesandten der Gewalt“ sind stets jene, die – indem sie ihr Ziel heiligen – alle Mittel zur Erreichung dieses Ziels für legitim halten.

Wenn wir schließlich die Rolle von Jean-Paul Sartre und seine Unterstützung der iranischen linken Studenten in den Blick nehmen, erkennen wir:

Wie zutiefst durchzogen die politische Atmosphäre jener Jahrzehnte in Europa und weltweit von revolutionärer Rhetorik und Radikalismus war. Individuen wie Sartre – der von der Regierung de Gaulles als der „Voltaire der Zeit“ betrachtet wurde – gaben nahezu jeder Handlung eine Legitimation, die gegen Imperialismus und Diktatur gerichtet war. Diese enge Verbindung zwischen der „globalen Linken“ und der „iranischen Linken“ mag zu jener Zeit von Leidenschaft und revolutionärem Enthusiasmus durchzogen gewesen sein. Doch langfristig hinterließ sie ein Erbe der Gewalt und der Einschränkung des demokratischen Raums. Ein Erbe, das nach wie vor tief in den Strukturen unserer politischen Kultur verankert ist – und sich keineswegs so leicht abschütteln lässt.

Anmerkungen:

- Nader Oskoui erläuterte in einem Interview mit der Stiftung für mündliche Geschichtsschreibung Irans seine eigene Version des Mordes an Kikaoussi und seine Unschuld.

- Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der Konföderation iranischer Studenten siehe das Buch „Konföderation: Die Geschichte der Bewegung iranischer Studenten im Ausland 1953–1979“ von Afshin Matin, übersetzt von Arastoo Azari. Die Satzung und das Manifest, auf die im Text Bezug genommen wird, finden sich auf den Seiten 412 bis 424 dieses Buches.

- Das Zitat von Bizhan Jazani über die propagandistische Funktion bewaffneter Aktionen stammt aus dem Buch „Der Kampf gegen die Diktatur des Schahs“, Verlag Maziar, 1979, Seiten 36–37.