Sicherheitsstrategien unter der Pahlavi-Regierung

Inhaltsverzeichnis

Eine Vergleichsstudie zu den Sicherheitsmaßnahmen der Pahlavi-Regierung gegen kriminelle und terroristische Aktivitäten vor der Revolution 1979

Einleitung

In den Jahrzehnten vor der Islamischen Revolution im Jahr 1979 sah sich die iranische Regierung unter der Herrschaft von Mohammad Reza Schah Pahlavi bedeutenden Herausforderungen gegenüber. Verschiedene bewaffnete und geheime Organisationen traten auf den Plan, die mit revolutionären Zielen agierten. Die Regierung des Schahs, die sich selbst als treibende Kraft der Modernisierung präsentierte, wurde durch Aktionen solcher Gruppen bedroht – darunter Attentate, Sabotageakte und Entführungen. Die ideologischen Triebfedern dieser Gruppierungen waren vor allem islamisch und marxistisch geprägt. Diese Entwicklungen ereigneten sich inmitten des Kalten Krieges, einer Ära, in der regionale Konflikte eng mit den globalen Rivalitäten der Supermächte verwoben waren.

Unter der parlamentarisch-konstitutionellen Monarchie des Schahs durchlief der Iran einen rasanten sozioökonomischen Wandel, der maßgeblich durch die stetig steigenden Öleinnahmen angeheizt wurde. Im Rahmen der sogenannten „Weißen Revolution“ setzte der Schah umfassende Reformen um. Zu den bedeutendsten Maßnahmen gehörten die Landreform, das Frauenwahlrecht sowie erhebliche Investitionen in das Gesundheitswesen und den Bildungssektor (Afkhami, 2009; Watson, 1976). Obwohl diese Reformen die Modernisierung des Landes vorantrieben, rüttelten sie gleichzeitig an den traditionellen sozialen Strukturen. Dies führte zu Widerständen, vor allem seitens der Geistlichkeit, der Großgrundbesitzer und einer Vielzahl aufstrebender Intellektueller. Ein markantes Beispiel dieses Widerstandes war der gewaltsame Aufstand, den Ayatollah Ruhollah Khomeini 1963 organisierte. Dieser richtete sich insbesondere gegen die Weiße Revolution und explizit gegen die Einführung des Frauenwahlrechts (Keddie, 2007).

Die sicherheitspolitischen Herausforderungen des Irans wurden wesentlich durch die geopolitischen Dynamiken des Kalten Krieges geprägt. Obwohl der Schah weithin als ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten und anderer westlicher Mächte im Kampf gegen die Sowjetunion galt, war die iranische Außenpolitik in Wirklichkeit weitaus vielschichtiger. Trotz der engen Beziehungen des Schahs zu den Vereinigten Staaten und Großbritannien wurde der Iran nicht uneingeschränkt als Klientelstaat betrachtet. In mehreren Fällen kam es zu Konflikten zwischen westlichen Regierungen und dem Schah, da sie ihn gelegentlich als potenzielles Risiko für ihre strategischen Interessen ansahen. So stieß beispielsweise der Versuch des Schahs, 1959 einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion auszuhandeln, auf vehementen Widerstand der Eisenhower-Regierung, was letztlich zum Scheitern des Vertrags führte (Alvandi, 2014). Ebenso sorgte die einseitige Entscheidung des Schahs, Truppen in die Dhofar-Region Omans zu entsenden, um Sultan Qabus im Kampf gegen kommunistische Separatisten zu unterstützen, für Spannungen. Diese Entscheidung fiel ohne vorherige Konsultation mit den Vereinigten Staaten und führte zu weiteren diplomatischen Verstimmungen (Goode, 2014).

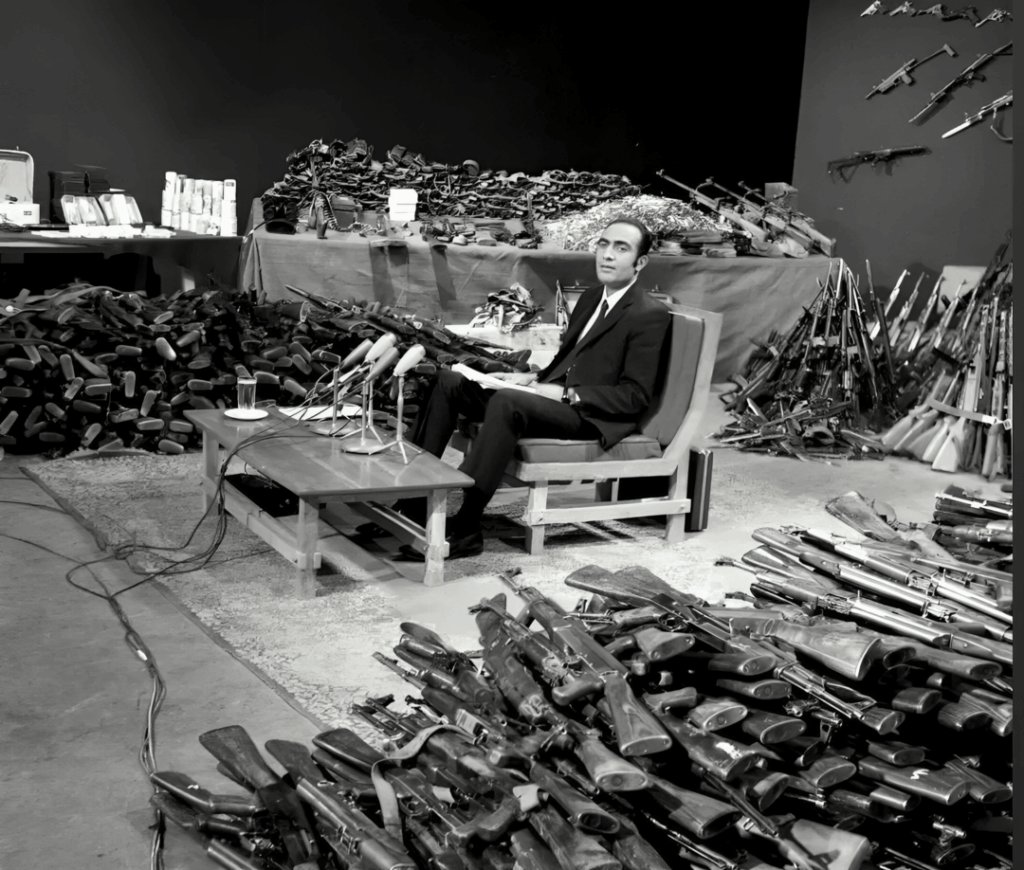

Teheran betrachtete linke Oppositionsgruppen – sowohl marxistische als auch islamistisch-marxistische, wie etwa die Volksmojahedin (MEK) – als potenzielle Werkzeuge sowjetischer Expansion. Gleichzeitig stellten islamistische Fraktionen eine erhebliche Sicherheitsbedrohung dar, da sie Guerillataktiken und militärische Ausbildung im Ausland übernahmen (Afkhami, 2009; Cooper, 2016). Um die Integrität des Staates zu wahren und die als kommunistische Infiltration wahrgenommene Gefahr abzuwehren, ergriff die Regierung strenge Sicherheits- und nachrichtendienstliche Gegenmaßnahmen. Eine zentrale Rolle übernahm dabei die Nationale Organisation für Nachrichtendienste und Sicherheit (SAVAK), die als Rückgrat der staatlichen Sicherheitsstruktur fungierte.

Kriminelle Handlungen revolutionärer Gruppen

Während der Herrschaft von Mohammad Reza Schah Pahlavi formierten sich zahlreiche geheime und militante Organisationen, die mit gewaltsamen Methoden wie Terrorismus, Attentaten, Entführungen, Guerillakriegsführung und Sabotage die Stabilität des Regimes ins Visier nahmen. Diese Gruppen vertraten eine Vielzahl ideologischer Ansätze, von marxistisch-leninistisch bis hin zu islamistisch, und stellten sowohl eine erhebliche Bedrohung für die innere Sicherheit des Irans als auch für seine internationalen Beziehungen dar.

Die Volksmojahedin des Irans (MEK), gegründet im Jahr 1965, verband eine marxistisch-leninistische Ideologie mit islamischen Grundsätzen. Die MEK war für zahlreiche hochkarätige Gewalttaten verantwortlich, darunter die Ermordung iranischer Beamter und ausländischer Berater, insbesondere amerikanischer Militärangehöriger, die im Iran stationiert waren (Goulka et al., 2009). Ihr organisatorisches Geschick in Sabotageaktionen erstreckte sich auf Angriffe auf essenzielle Infrastrukturen wie Ölpipelines und Kommunikationsnetze, was die Stabilität des Regimes zusätzlich gefährdete (Ward, 2009; Cooper, 2016; Afkhami, 2009; Bayandor, 2019).

Die Verbindung aus ideologischem Eifer und gewaltsamen Taktiken machte die MEK zu einer der berüchtigtsten Organisationen, die sich dem Schah entgegenstellten. Im direkten Zusammenhang mit dem Niedergang des Schahs steht ein Vorfall, bei dem eines der führenden Mitglieder der MEK, Mohammad Reza Sa’adati, von den Revolutionären verhaftet wurde. Er versuchte, hochsensible Informationen über den Erfolg der SAVAK bei der Festnahme eines prominenten sowjetischen Spions im Iran in den späten 1970er Jahren zu übermitteln. Diese Dokumente, die den Fall von General Mogharebi betrafen, sollten zum Zeitpunkt von Sa’adatis Verhaftung an den ersten Sekretär der sowjetischen Botschaft übergeben werden. Dieser Vorfall verdeutlicht die enge Verbindung der MEK zur Sowjetunion und unterstreicht ihre Bereitschaft, als Vermittler ausländischer Interessen zu fungieren.

Die Organisation der Guerillas der Volksfedajin („Fedayan-e Khalq“) des Iran wurde offiziell nach einem Angriff auf einen Gendarmerieposten im Februar 1971 in Siahkal, im Norden Irans, ins Leben gerufen. Dieser terroristische Überfall, ausgeführt von einer kleinen Gruppe marxistisch-leninistischer Aktivisten, führte zum Tod von drei Gendarmen und markierte symbolisch den Beginn des organisierten Guerillakampfes im Iran (Bayandor, 2019). Obwohl die Angreifer zu diesem Zeitpunkt noch keine offiziell organisierte Einheit der Volksfedajin-Guerillas bildeten, wurde das Ereignis zum Kristallisationspunkt für verschiedene marxistische Fraktionen, was letztlich im selben Jahr zur offiziellen Gründung der Volksfedajin-Guerillas führte.

Die Guerillas der Volksfedajin ließen sich von globalen revolutionären Bewegungen inspirieren und machten städtische Aufstände, Sabotageakte und gezielte Attentate zu zentralen Elementen ihrer Strategie. Diese Aktionen unterstrichen ihr kompromissloses Bekenntnis zur revolutionären Gewalt. Ihre Aktivitäten waren stark von internationalen linken Bewegungen geprägt und spiegelten insbesondere die Taktiken revolutionärer Kräfte in Kuba und Vietnam wider. Oft erhielten die Mitglieder ideologische Unterstützung oder militärische Ausbildung durch transnationale marxistische Netzwerke. So stammten beispielsweise Waffenlieferungen aus dem Irak und von George Habash, dem Gründer der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (Vahabzadeh, 2016).

In den frühen 1970er Jahren absolvierten Mitglieder der Volksfedajin-Guerillas ebenso wie jene der Volksmojahedin des Iran (MEK) militärisches Training in Lagern im Libanon und in Syrien, die von der palästinensischen Fatah betrieben wurden. Bemerkenswerterweise nahmen auch Islamisten, die den Schah bekämpften, an diesen Trainingsprogrammen teil (Alpher, 1980). Unter den Teilnehmern befanden sich prominente Persönlichkeiten wie Sadegh Ghotbzadeh, ein enger Vertrauter Khomeinis, sowie Ebrahim Yazdi, ein weiterer Vertrauter Khomeinis, der später nach dem Triumph der Islamischen Revolution im Jahr 1979 das Amt des Außenministers übernahm.

Die 1941 gegründete Tudeh-Partei zählt zu den frühesten marxistischen Organisationen im Iran. Ursprünglich als politische Partei ins Leben gerufen, entwickelte sie in den 1950er-Jahren einen geheimen militärischen Arm, der gezielt die iranischen Streitkräfte infiltrierte. Dadurch entstand ein weitreichendes Netzwerk für Spionage und Sabotage (Mousavi, 2011). Die engen Verbindungen der Tudeh-Partei zur Sowjetunion sind umfassend dokumentiert. Der sowjetische Geheimdienst, insbesondere der KGB, unterstützte die Partei durch logistische Hilfen, finanzielle Mittel und gezielte Schulungen. Diese Unterstützung machte die Tudeh-Partei de facto zu einem Stellvertreter sowjetischer Interessen im Iran, insbesondere während der sowjetischen Besatzung des Nordirans in den 1940er-Jahren. In dieser Zeit erhielten Parteimitglieder sowohl ideologische als auch materielle Unterstützung, was ihre Position innerhalb des Landes erheblich stärkte.

Darüber hinaus förderte die Tudeh-Partei separatistische Bewegungen und strebte Reformen an, die sich mit den geopolitischen Zielen der Sowjetunion deckten. Die sowjetische Einflussnahme, vor allem durch den KGB, umfasste sowohl materielle als auch ideologische Unterstützung. Dies machte die Tudeh-Partei zu einem der zentralen Ziele der Schah-Regierung, die sie während des Kalten Krieges als ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit betrachtete.

Ein verbindendes Merkmal solcher Gruppierungen war ihre Abhängigkeit von ausländischer Unterstützung, insbesondere durch die Sowjetunion, um ihre Aktionen zu finanzieren und zu organisieren. Trotz ideologischer Differenzen verfolgten sie ein gemeinsames Ziel: den Sturz des Schahs. Ihre Methoden – von gezielten Attentaten und Sabotageakten bis hin zu städtischen Unruhen und Guerillakriegsführung – stellten eine erhebliche Herausforderung für den iranischen Staat dar. Die Bereitschaft dieser Gruppen, sich ausländischer Unterstützung zu bedienen, offenbarte ihre Rolle als Werkzeuge externer Mächte im Kalten Krieg. Dies verschärfte die ohnehin komplizierten Sicherheitsdynamiken im Iran und machte die innenpolitische Lage noch instabiler.

Die Reaktion der SAVAK

Die 1957 gegründete SAVAK (Nationale Organisation für Nachrichtendienste und Sicherheit) war die zentrale Geheimdienstorganisation des Iran, die mit der Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit des Landes betraut war. Ihre Aufgaben umfassten die Identifikation, Neutralisierung und Unterdrückung von Aktivitäten, die als Bedrohung für die nationalen Interessen galten. In den 1960er- und 1970er-Jahren gewann die Organisation erheblich an Macht und Einfluss.

Die SAVAK war strukturell in drei Hauptbereiche gegliedert: die Abteilungen für Inlandsgeheimdienst und -sicherheit, Auslandsgeheimdienst sowie unterstützende Funktionen. Die Inlandsabteilungen konzentrierten sich auf Spionageabwehr, Terrorismusbekämpfung und die Verhinderung von Sabotage. Im Gegensatz dazu oblag der Auslandsabteilung die Durchführung von Spionagemissionen im Ausland sowie die Analyse und Verarbeitung internationaler Informationen.

Trotz ihrer umfassenden und komplexen Struktur mit insgesamt zehn Abteilungen war es insbesondere die Abteilung für innere Sicherheit – umgangssprachlich als „Dritte Abteilung“ bekannt –, die am stärksten mit dem öffentlichen Image der SAVAK verbunden war. Diese Abteilung war gleichzeitig ein Hauptziel massiver Kritik und Propaganda der Gegner des Schahs.

Die Verhörmethoden der SAVAK wurden über die Jahre immer wieder kontrovers diskutiert. Zahlreiche politische Gefangene und Regimekritiker berichteten während der Herrschaft des Schahs von körperlicher und psychischer Folter. Zu den häufig genannten Praktiken gehörten Schläge, Elektroschocks und die Einschüchterung durch Drohungen gegen Familienangehörige. Berichte, die insbesondere in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, erhoben schwere Vorwürfe: So warf man der SAVAK unter anderem Vergewaltigungen, Misshandlungen von Kindern aus Dissidentenfamilien sowie brutale Foltermethoden vor. Diese sollen das Auspeitschen von Gefangenen, das Verbrennen mit erhitzten Metallgittern und sogar das Herausreißen von Zähnen und Nägeln umfasst haben (Hornblower et al., 1979; New York Times, 1976).

Die Glaubwürdigkeit solcher Anschuldigungen wurde jedoch nicht selten hinterfragt. Einige dieser Vorwürfe fanden Eingang in wissenschaftliche Veröffentlichungen, wie etwa in die Arbeit von Allan A. Boini (1978), der angebliche Presseanweisungen der SAVAK übersetzte, ohne jedoch deren Ursprung oder Authentizität näher zu beleuchten. Dies warf Zweifel an der Verlässlichkeit vieler dieser Behauptungen auf, während die Debatte über die Methoden und Praktiken der SAVAK weiterhin andauerte.

Perspektiven auf die Berichte über die SAVAK

Mehr als vier Jahrzehnte nach der islamischen Machtübernahme im Iran vertreten verschiedene Wissenschaftler die Ansicht, dass viele der damals von Menschenrechtsorganisationen verbreiteten Berichte ungenau gewesen sein könnten. Sie argumentieren, dass zahlreiche Augenzeugenberichte von Gegnern des Schahs bewusst übertrieben oder gar gefälscht wurden, um gezielt Hass gegen den Schah und seine Regierung zu schüren (Qaneei Fard, 2012; Cooper, 2016; Baghi, 2002; Amuzegar, 1991). Obwohl die Vorwürfe schwerer Folter bis heute bestehen, wurden in den letzten Jahren keine stichhaltigen Beweise wie Narben durch Auspeitschungen oder Verbrennungen durch heiße Metallgitter vorgelegt. Ebenso fehlen authentifizierte Fotografien oder medizinische Gutachten, die die extremen Anschuldigungen bestätigen könnten.

In der Quellenkritik gilt das Prinzip, dass Aussagen, die „gegen eigene Interessen“ gemacht werden, häufig als glaubwürdiger angesehen werden als solche, die den Vorurteilen des Sprechers entsprechen. Vor diesem Hintergrund erscheint es legitim, die Anschuldigungen vehementer Gegner des Schahs kritisch zu hinterfragen, da eine bewusste Übertreibung oder Fälschung nicht ausgeschlossen werden kann. Im Gegensatz dazu haben Aussagen von Unterstützern des Schahs, die seine Führung grundsätzlich verteidigen, ein höheres Gewicht, wenn sie beispielsweise die Anwendung von Folter einräumen.

Der verstorbene General Manouchehr Hashemi, einst Leiter der Abteilung für Spionageabwehr der SAVAK, schildert in seinen Memoiren (2004) offen die Anwendung von Gewalt durch die Organisation. Seine Darstellungen werden von Ahmad Farasati, einem Mitarbeiter der sogenannten Dritten Abteilung der SAVAK, bestätigt. Farasati verurteilt den Einsatz von Folter, räumt jedoch ein, dass Gewaltmaßnahmen in Einzelfällen angewendet wurden, insbesondere wenn Gefangene Informationen besaßen, die als unmittelbar sicherheitsrelevant eingestuft wurden (BBC, 2015). Diese Aussagen verdeutlichen, dass Gewalt zwar vorkam, jedoch nicht systematisch oder flächendeckend eingesetzt wurde. Gleichzeitig relativieren sie das Bild einer durchweg brutalen Institution, wie es die Opposition häufig zeichnete.

Das Image der SAVAK als allgegenwärtige und repressiv-aggressive Organisation wurde auch durch den geopolitischen Kontext des Kalten Krieges geprägt. Westliche Menschenrechtsorganisationen sowie im Exil lebende iranische Aktivisten trugen erheblich zur Verbreitung dieses Narrativs bei. Dabei wurden Anschuldigungen gegen die Methoden der SAVAK oft unkritisch von Medien und wissenschaftlichen Publikationen übernommen, obwohl es vielfach an überprüfbaren Beweisen mangelte. Diese Vorgehensweise war Teil einer bewussten Strategie, die konstitutionelle Monarchie des Schahs international zu delegitimieren und die Opposition innerhalb des Iran zu mobilisieren.

Vorwürfe, dass die SAVAK Leitlinien für die Presse bereitstellte, um deren Berichterstattung zu kontrollieren, wurden oft unkritisch übernommen, wie etwa in Allan A. Boinis Notiz im Index on Censorship (1978). Solche Behauptungen blieben vielfach ungeprüft und trugen zur verzerrten Darstellung der Organisation bei. Diese Verzerrung wurde durch die Rivalitäten des Kalten Krieges weiter verstärkt, da sowohl westliche als auch östliche Akteure das negative Bild der SAVAK für ihre eigenen strategischen Ziele instrumentalisierten.

Ein weiteres herausragendes Beispiel für die Komplexität jener Zeit ist der Schriftsteller Samad Behrangi, der nicht nur im Iran, sondern auch international Beachtung fand. Zu seinen bekanntesten Werken gehört Der kleine schwarze Fisch, eine allegorische Geschichte, die den Kampf gegen Tyrannei und Imperialismus thematisiert. Dieses Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt und weltweit veröffentlicht.

Obwohl Samad Behrangi ideologisch den bewaffneten Guerillagruppen nahestand, die den bewaffneten Widerstand als legitimes Mittel betrachteten, erschienen seine Werke über das staatliche Kinder- und Jugendförderungszentrum. Dies unterstreicht die bemerkenswerten Freiheiten, die trotz der politischen Spannungen jener Zeit bestanden.

Die Umstände seines Todes jedoch sind bis heute Gegenstand zahlreicher Spekulationen und widersprüchlicher Erzählungen. Samad Behrangi ertrank vor der Revolution in einem Fluss. Kritiker der damaligen Regierung beschuldigten die SAVAK, hinter seinem Tod zu stecken, und nutzten diese Behauptung, um die öffentliche Meinung gegen das Regime zu mobilisieren. Doch es gibt zahlreiche Hinweise, die darauf hindeuten, dass sein Tod ein tragischer Unfall war.

Hamzeh Farahati, ein enger Freund und Weggefährte Behrangis, erklärte Jahre später in seinem Buch Jene Jahre und andere Jahre sowie in mehreren Fernsehinterviews, dass Samad aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse ertrank. Auch Samads Bruder, Assad Behrangi, bestätigte diese Darstellung und betonte, dass sein Bruder tatsächlich nicht schwimmen konnte.

Jalal Al-e Ahmad, ein prominenter Schriftsteller und Kritiker des Schah-Regimes, schrieb sechs Monate nach dem Vorfall in einem Brief an den Schiraser Dichter Mansour Oji: „Es gibt keinen Zweifel, dass Samad ertrunken ist. Aber weil wir eine Geschichte daraus machen wollten, haben wir sie anders erzählt.“ Hamzeh Farahati fügte später hinzu: „In jenen Jahren sehnte sich die revolutionäre Generation nach einem Helden und Märtyrer. Wir stellten Samads Tod als das Opfer eines revolutionären Märtyrers dar und ließen es so erscheinen, als sei die SAVAK dafür verantwortlich.

In den letzten Jahren haben Historiker und Wissenschaftler begonnen, das Handeln und das Vermächtnis der SAVAK neu zu bewerten, wobei sie zahlreiche übertriebene Anschuldigungen infrage stellten. Freigegebene Dokumente und Augenzeugenberichte deuten darauf hin, dass die SAVAK zwar in bestimmten Fällen Zwangsmaßnahmen einsetzte, ihre Methoden jedoch weit weniger systematisch waren, als es von der Opposition häufig behauptet wurde. Qaneei Fard (2012) und Cooper (2016) weisen darauf hin, dass viele der sensationsheischenden Berichte bewusst inszeniert wurden, um Empörung gegen den Schah und die parlamentarische Monarchie zu schüren.

Vergleichende Analyse mit westlichen Regierungen

Im selben Zeitraum sahen sich auch westliche Nationen radikalen oder revolutionären Gruppen gegenüber. In Westdeutschland verübte die Rote Armee Fraktion (RAF), auch bekannt als Baader-Meinhof-Gruppe, Bombenanschläge, Entführungen und Attentate auf prominente Persönlichkeiten (Aust, 2009). Ähnlich agierten in den Vereinigten Staaten radikale Gruppierungen wie die Weather Underground, die Bombenanschläge und Sabotageakte als Protest gegen den Vietnamkrieg durchführten.

Als Reaktion auf die RAF verabschiedete die westdeutsche Regierung strenge Sicherheitsgesetze, erweiterte die Befugnisse der Polizei und richtete spezialisierte Anti-Terror-Einheiten ein (Aust, 2009). Trotz offizieller Dementis wurden von Inhaftierten und Menschenrechtsaktivisten Vorwürfe über harte Verhörmethoden erhoben (Horbatiuk, 1979). Eine Maßnahme des westdeutschen Geheimdienstes bestand darin, Mitglieder der RAF über Monate oder Jahre hinweg vollständig zu isolieren – sowohl voneinander als auch von der allgemeinen Gefängnisbevölkerung (Varon, 2004).

Besonders umstritten ist die sogenannte Todesnacht von Stammheim. Während dieser Ereignisse sollen die RAF-Führer Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe Selbstmord begangen haben. Ein weiteres Mitglied, Irmgard Möller, überlebte einen angeblichen Suizidversuch trotz vier Messerstichen in die Nähe ihres Herzens. Auch der Tod von Ulrike Meinhof gibt Rätsel auf: Sie wurde am 9. Mai 1976 tot in ihrer Zelle in Stuttgart aufgefunden, angeblich durch Erhängen. Doch Brüche in ihrem Nacken sowie das Fehlen typischer Merkmale eines Erhängungstodes, wie petechiale Blutungen oder Zyanose, weckten Zweifel an der offiziellen Version. Britische medizinische Experten vermuteten zudem einen möglichen sexuellen Übergriff, da sie Blutergüsse an ihren Oberschenkeln und Genitalien sowie Spuren von Samenflüssigkeit in ihrer Unterwäsche entdeckten. Ihr Gehirn wurde Berichten zufolge vor ihrer Beerdigung entfernt und erst Jahre später ihrer Tochter übergeben (Internationale Untersuchungskommission, 1979). Regierungsvertreter haben die meisten dieser Vorwürfe wiederholt bestritten oder relativiert.

In den Vereinigten Staaten verfolgte das FBI im Rahmen des Counterintelligence Program (COINTELPRO) eine Strategie, die Überwachung, Infiltration und psychologische Taktiken gegen radikale Organisationen beinhaltete. Seit jeher gibt es heftige Kontroversen über die Vorwürfe der verfassungswidrigen Überwachung, der illegalen Infiltration und der systematischen Belästigung (Churchill & Vander Wall, 1990). Im Vorwort zu The COINTELPRO Papers hebt Brian Glick hervor, wie durch das FBI beschaffte Dokumente “fortlaufende, landesweite, CIA-ähnliche verdeckte Operationen – Infiltration, psychologische Kriegsführung, rechtliche Belästigung und Gewalt – gegen eine außerordentlich breite Palette an inländischen Dissidenten” ans Licht kommen (Churchill & Vander Wall, 1990, S. x). Die dokumentierte Anwendung von Gewalt durch das FBI und die CIA ist hinlänglich bekannt (z. B. Churchill & Vander Wall, 1990; McCoy, 2006), weshalb eine weitergehende Ausführung in diesem Zusammenhang weitgehend entbehrlich erscheint.

Der Einsatz von Gewalt durch das Vereinigte Königreich, einschließlich Folter, sexueller Gewalt und psychologischem Missbrauch, manifestierte sich sowohl im kolonialen als auch im inländischen Kontext auf besonders drastische Weise. Während des Mau-Mau-Aufstands in Kenia (1952–1960) setzten die britischen Streitkräfte die Inhaftierung von Tausenden in Lagern durch, in denen sie brutalen Schlägen, sexueller Gewalt, Zwangsarbeit und psychischen Misshandlungen ausgesetzt waren (Taylor, 2012). Ähnliche Praktiken wurden während des Zypern-Notstands (1955–1959) und des Aden-Notstands (1963–1967) angewandt, bei denen Häftlinge Elektroschocks, Scheinexekutionen und andere Foltermethoden erleiden mussten (BBC, 2019; Verkaik, 2017).

Innerhalb des Vereinigten Königreichs setzten die britischen Sicherheitskräfte während des Nordirlandkonflikts die sogenannten “Fünf Techniken” ein: das an der Wand Stehen, Kapuzierung, laute Geräusche, Schlafentzug und die Deprivation von Nahrung und Getränken. Diese Methoden hinterließen erhebliche körperliche und psychische Schäden und wurden 1978 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als unmenschlich eingestuft (Spjut, 2017).

Der Fall von Pat Finucane, einem engagierten Menschenrechtsanwalt, der 1989 in seinem eigenen Zuhause von regierungstreuen Paramilitärs ermordet wurde, brachte eine erschreckende Kooperation zwischen britischen Geheimdiensten und paramilitärischen Gruppen ans Licht. Untersuchungen ergaben, dass britische Sicherheitskräfte den Tätern Informationen zur Verfügung stellten und es versäumten, den Anschlag zu verhindern, obwohl sie bereits von dem geplanten Mord wussten (de Silva, 2012).

Fazit

Die vorangegangene Analyse macht deutlich, dass die Methoden von SAVAK – von der gelegentlichen Anwendung von Gewalt und harten Verhörtechniken bis hin zu Infiltration und Überwachung – keineswegs einzigartig waren, wenn man sie mit den Praktiken westlicher Länder vergleicht. Tatsächlich wird durch die Beispiele westdeutscher, amerikanischer und britischer Sicherheitsmaßnahmen deutlich, dass Regierungen weltweit zur gleichen Zeit auf ebenso strenge Taktiken zurückgriffen, um wahrgenommene Bedrohungen zu bekämpfen.

Die Tatsache, dass auch andere Länder oder Regime Gewalt einsetzten, rechtfertigt jedoch keinesfalls den Einsatz von Gewalt durch SAVAK oder andere Organisationen. Vielmehr stellt sie den internationalen und regionalen Kontext heraus, in dem die iranische Regierung agierte, und zeigt die Bedrohungen auf, denen sie ausgesetzt war. Während die Diskussion über das Erbe von SAVAK weiterhin anhält, liefert das Verständnis der parallelen Entwicklungen in anderen Nationen wichtige Perspektiven auf das globale Klima von verstärkten Sicherheitsmaßnahmen, politischer Polarisierung und dem Kalten Krieg, das den Sicherheitsapparat der islamischen Republik vor der Revolution maßgeblich prägte.

Trotz der längst offengelegten Fakten und des umfassenden Verständnisses über die damaligen Geschehnisse bleibt die Frage unerklärt, warum die westliche Berichterstattung und die Haltung des Westens insgesamt weiterhin von einer selektiven und oft einseitigen Perspektive geprägt sind.

Literature

- Afkhami, G. R. (2009). The life and times of the Shah. University of California Press.

- Alpher, J. (1980). The Khomeini International. The Washington Quarterly, 3(4), 54-74.

- Alvandi, R. (2014). Flirting with neutrality: The Shah, Khrushchev, and the failed 1959 Soviet–Iranian negotiations. Iranian Studies, 47(3), 419–440.

- Amuzegar, J. (1991). Dynamics of the Iranian revolution: The Pahlavis‘ triumph and tragedy. SUNY Press.

- Aust, S. (2009). Baader-Meinhof: The inside story of the R.A.F. Oxford University Press.

- Baghi, E. (2002). بررسی انقلاب ایران. Sarayi.

- Bayandor, D. (2019). The Shah, the Islamic Revolution and the United States. Palgrave Macmillan.

- BBC. (2015). ساواک ؛ بخش اول ، پرگار. Retrieved from https://youtu.be/LNFfdb-LKII?si=FRpOfsSyNQXfIjCC

- BBC. (2019, January 24). UK government pays £1m to Cyprus ‚torture victims‘. Retrieved from https://www.bbc.com/news/uk-46978271

- Churchill, W., & Vander Wall, J. (1990). The COINTELPRO papers: Documents from the FBI’s secret wars against dissent in the United States. South End Press.

- Cooper, A. S. (2016). The fall of heaven: The Pahlavis and the final days of Imperial Iran. Henry Holt and Company.

- de Silva, D. (2012). The report of the Patrick Finucane review. House of Commons.

- Goode, J. F. (2014). Assisting our brothers, defending ourselves: The Iranian intervention in Oman, 1972–75. Iranian Studies, 47(3), 441–462.

- Goulka, J., Hansell, L., Wilke, E., & Larson, J. (2009). The Mujahedin-e Khalq in Iraq: A policy conundrum. RAND Corporation.

- Hashemi, M. (2004). داوری : سخنی در کارنامه ی ساواک. Ketab Corp.

- Horbatiuk, K. G. (1979). Anti-terrorism: The West German approach. Fordham International Law Journal, 3(2), 167–191.

- Internationale Untersuchungskommission. (1979). Der Tod Ulrike Meinhofs: Bericht der Internationalen Untersuchungskommission. Iva-Verlag Bernd Polke GmbH.

- Keddie, N. R. (2007). Iranian women‘s status and struggles since 1979. Journal of International Affairs, 60(2), 17–33.

- Mather, Y. (2011). Iran‘s Tudeh Party: A History of Compromises and Betrayals. Critique: Journal of Socialist Theory, 39(4), 611-627,

- McCoy, A. W. (2006). A question of torture: CIA interrogation, from the Cold War to the War on Terror. Metropolitan Books (Henry Holt and Company).

- Mousavi, M. (2011). از نگاه ساواک: گروه های چپ و ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی. BBC. https://www.bbc.com/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_morteza_mousavi

- Qaneei Fard, E. (2012). در دامگه حادثه. Ketab Corp.

- Spjut, R. J. (1979). Torture under the European Convention on Human Rights. American Journal of International Law, 73(2), 267–272.

- Tarloy, J. (2012, July 17). Government admits Kenyans were tortured and sexually abused by colonial forces during Mau Mau uprising. The Independent. Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/world/africa/government-admits-kenyans-were-tortured-and-sexually-abused-by-colonial-forces-during-mau-mau-uprising-7953300.html

- Taylor, A. (2012). The Mau Mau in Kenya: An African revolt against British colonialism. History Press.

- Vahabzadeh, P. (2016). FADĀʾIĀN-E ḴALQ. Encyclopaedia Iranica. https://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq

- Varon, J. (2004). Bringing the war home: The Weather Underground, the Red Army Faction, and revolutionary violence in the sixties and seventies. University of California Press.

- Verkaik, R. (2017, October 15). Secret colonial-era files reveal British cover-up of torture in Aden. The National. Retrieved from https://www.thenationalnews.com/world/mena/secret-colonial-era-files-reveal-british-cover-up-of-torture-in-aden-1.667507

- Ward, S. R. (2009). Immortal: A military history of Iran and its armed forces. Georgetown University Press.

- Watson, K. (1976). The Shah’s White Revolution: Education and reform in Iran. Comparative Education, 12(1), 23–36.