Wie wird die Außenwelt im Iran wahrgenommen und durch wen?

Die Frage des Westens : Wie wird die Außenwelt im Iran wahrgenommen und durch wen?

Das Verständnis der Außenpolitik der Islamischen Republik als einer unkonventionellen Struktur ist für westliche Denkmuster, die an normale staatliche Strukturen gewöhnt sind, eine Herausforderung. Insbesondere weil die Islamische Republik, ähnlich wie andere Länder, ein Außenministerium besitzt, Botschafter und Konsulate in verschiedenen Teilen der Welt unterhält und sogar Wahlen abhält, die zu Regierungswechseln führen können. Doch jenseits der Rhetorik zeigt sich in der Praxis, dass sich das Verhalten der Islamischen Republik unter keiner ihrer Regierungen ändert. Ihre zentralen Ansprechpartner sind nicht offizielle Staaten, sondern vielmehr militante Gruppen und Quasi-Regierungen. Dies wirft zwei wesentliche Fragen auf: Was genau sucht die Islamische Republik in der Welt, in der islamischen Welt und im Nahen Osten? Und wer trifft in diesem System tatsächlich die Entscheidungen? Dieser Text versucht, Antworten auf diese beiden Fragen zu geben.

Die Tagebücher des ehemaligen Parlamentspräsidenten, zweifachen Präsidenten und in den 1980er und 1990er Jahren die Nummer zwei im System der Islamischen Republik, Hashemi Rafsanjani, bieten eine Gelegenheit, das Entscheidungssystem dieser Regierung zu untersuchen. Auch wenn das Vertrauen in diese Tagebücher, die 1981 beginnen und bislang bis 2001 veröffentlicht wurden, mit Zweifeln behaftet ist (viele tagesaktuelle Ereignisse wurden bewusst nicht dokumentiert, manches möglicherweise nicht in das Hauptarchiv übertragen, einiges wurde vermutlich bei der Veröffentlichung von ihm selbst oder seinen Erben entfernt, und sicher wurden bestimmte Inhalte auch vom Staat zensiert), lassen sich dennoch aus den Zeilen und den sogenannten weißen Rändern zwischen den Zeilen bestimmte Einsichten gewinnen.

Betrachten wir ein nebensächliches Thema in einer weniger sensiblen Region. Was finden wir in diesen Tagebüchern über Rafsanjanis Reisen nach Indien und Pakistan und seine privaten Treffen dort?

Am 18. Februar 1982 lesen wir: „Herr Tabasi, der von einer Reise aus Pakistan zurückgekehrt war, sprach über die Bedeutung der Präsenz der Schiiten in Pakistan und Indien, ihre Sympathien für die Islamische Republik und die Notwendigkeit, einen Repräsentanten des Imams dort zu bestimmen…“ Oder einige Jahre später, am 3. November 1986, bei einem Treffen mit dem indischen Botschafter: „Er beschwerte sich über Pakistan, weil es die Delegation von Azad Kaschmir zur Konferenz der islamischen Staatschefs bringen wollte, und ich betonte die Notwendigkeit, dass Indien den Muslimen dieses Landes Aufmerksamkeit schenken müsse.“ Ein anderes Beispiel aus einem Treffen am 15. August 1982 in Indien: „Mittags reiste ich auf Einladung der Geistlichen von Lucknow mit einem Flugzeug der indischen Luftwaffe dorthin. Wir wurden herzlich empfangen. In der Asafi-Hosseinieh fand eine eindrucksvolle Versammlung schiitischer muslimischer Geistlicher und Bürger statt, bei der ich eine Rede hielt. Das Mittagessen wurde in der schiitischen Universität der Stadt serviert, die laut Angaben etwa 7.000 Studenten hat und bei der die Geistlichen anwesend waren.“ Und das alles, während er auf derselben Reise erklärte: „Wir sollten eigentlich anlässlich des Unabhängigkeitstages Indiens zu einem Empfang des Präsidenten gehen. Ich schickte einen Teil der Delegation, blieb aber selbst fern. Als Begründung gaben wir an, dass Frau Indira Gandhi bei der heutigen Feierlichkeit unserer Delegation am Morgen nicht gedankt hatte.“

Es gibt viele solcher Beispiele, die den Rahmen dieses Artikels sprengen würden. Bei diesen Reisen, oder bei Treffen mit den iranischen Botschaftern in Indien und Pakistan oder umgekehrt, wird kaum über wirtschaftliche Zusammenarbeit oder die Situation der Staatsbürger des jeweiligen Landes gesprochen. Stattdessen dreht sich die Diskussion stets um die Lage der Schiiten in Pakistan und der Muslime in Indien. Und das in Ländern, in denen die Mehrheitsbevölkerung überwiegend sunnitisch (Pakistan) oder hinduistisch (Indien) ist.

Die 1980er Jahre markieren den Zeitraum, in dem die Grundfesten des klerikalen Regimes gelegt werden. Die ersten Bausteine für die Gründung der Hisbollah im Libanon werden gesetzt. Schiitische islamistische Gruppen im Irak nehmen Seite an Seite mit den Revolutionsgarden am Krieg gegen das Baath-Regime teil. Allmählich entstehen Zellen in Kaschmir, Indien, Pakistan und später im Jemen und in Palästina.

Dies bildet das zentrale Fundament der Perspektive der schiitischen Geistlichkeit: Unterstützung der Schiiten in Ländern mit sunnitischer Bevölkerungsmehrheit, Unterstützung der Muslime in Ländern, in denen sie eine Minderheit darstellen, und schließlich die Unterstützung jener Teile der internationalen Gemeinschaft, die mit der bestehenden Weltordnung, insbesondere der westlichen, im Konflikt stehen, selbst wenn es sich dabei um Marxisten mit einer völlig anderen kulturellen Ausrichtung als die der Mullahs handelt (aus demselben Reisebericht 1982 in Indien: „Eine Dolmetscherin der kubanischen Botschaft nahm in unpassender Kleidung teil, weshalb ich mich weigerte, ebenfalls teilzunehmen!“).

Es ist ein Regime, dem die Situation der schiitischen Geistlichen in Indien wichtiger ist als die Belange iranischer Studenten in Indien. Insbesondere da viele dieser Studenten möglicherweise nicht mit der Ideologie der Regierung übereinstimmen und vielleicht gerade deshalb beschlossen haben, außerhalb Irans zu studieren. Dieses Regime bevorzugt den gläubigen nicht-iranischen Muslim gegenüber dem nicht-gläubigen iranischen Bürger.

In den darauffolgenden Jahrzehnten und mit der zunehmenden Komplexität des Systems entstand ein mitunter äußerst schwer aufzulösender Widerspruch: An bestimmten Punkten traten Situationen auf, in denen das Prinzip der Unterstützung durch die Islamische Republik mit strategischen Allianzen gegenüber dem westlichen Machtblock in Konflikt geriet. Solche Widersprüche wurden zugunsten der mächtigen Verbündeten der Mullahs gelöst, indem man bewusst die Unterstützung für Muslime überging. Beispiele hierfür sind die brutale Unterdrückung der Uiguren-Muslime durch das kommunistische China oder die Niederschlagung der tschetschenischen Aufständischen durch Putins Russland.

In anderen Fällen jedoch schuf dieser Konflikt ungelöste Rätsel in der Außenpolitik der Islamischen Republik. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Krise in Bergkarabach nahe der iranischen Grenze. In dieser Krise stand die Islamische Republik einerseits einem Aserbaidschan gegenüber, dessen Bevölkerung mehrheitlich muslimisch und sogar schiitisch ist und das zudem durch eine ethnische und sprachliche Verbindung mit der großen aserbaidschanischen Gemeinschaft im Iran (geschätzt ein Viertel der Gesamtbevölkerung) verbunden ist. Andererseits ist die aserbaidschanische Regierung im neuen Jahrhundert ein Verbündeter des westlichen Blocks und Israels, während das christliche Armenien mit Russland verbündet ist.

Jedes Mal, wenn die Spannungen in der Krise eskalierten, wurde diese Zerrissenheit in der Entscheidungsfindung der Islamischen Republik deutlich, ein Konflikt zwischen Ideologie und Interessen. Die Position der Diplomatie und der übergeordneten politischen Linie des Landes ist klar: Unterstützung für Armenien und den russischen Block. Die Beziehungen zur Republik Aserbaidschan, die von der Islamischen Republik stets verdächtigt wird, ein Schlupfloch für den israelischen Einfluss innerhalb Irans zu sein oder zu werden, befinden sich hingegen auf einem Tiefpunkt. Gleichzeitig können die Freitagsimame der vier aserbaidschanischen Provinzen im Iran und die mächtige Aschura-Division der Revolutionsgarde in Täbris ihre ideologischen Bindungen und emotionalen Verbindungen zur Bevölkerung von Baku nicht ignorieren.

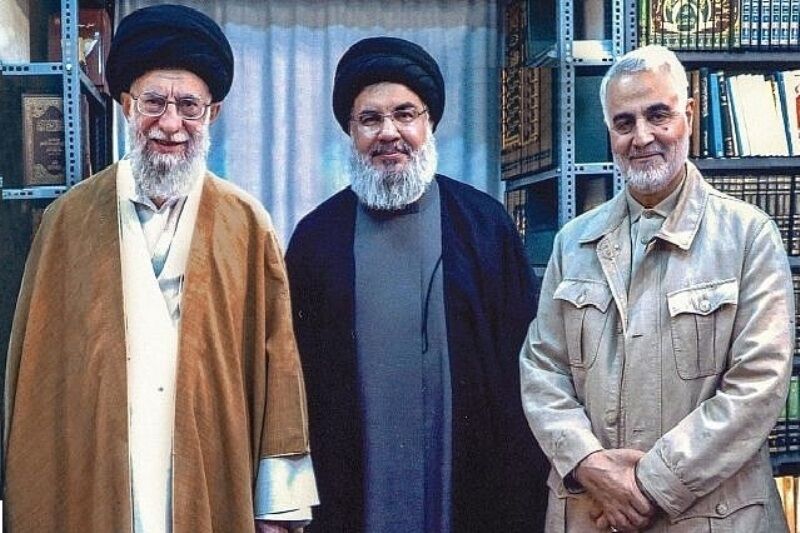

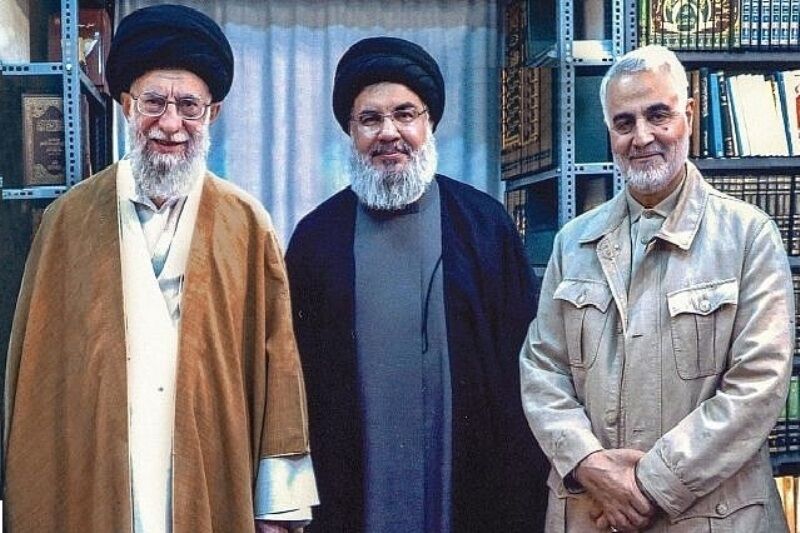

Diese Uneinigkeit in der Entscheidungsfindung bezüglich der Krise in Bergkarabach führt zur zweiten Frage: Warum verstehen die westlichen Länder nicht, wer in Iran eigentlich die Entscheidungen in der Außenpolitik trifft? Oberflächlich betrachtet scheint es ein diplomatischer Apparat zu sein, mit Beamten, Attachés, Konsuln, Botschaftern, Stellvertretern und einem Minister an der Spitze. Doch gleichzeitig sehen wir Fälle wie den, in dem bei der gleichzeitigen Explosion von Funkmeldegeräten der libanesischen Hisbollah eine der verletzten Personen, die dabei Finger und Augen verlor, der offizielle Botschafter der Islamischen Republik Iran ist!

Oder nach dem Tod von Hassan Nasrallah beschreibt Abbas Araghchi, der derzeitige Außenminister der Islamischen Republik, in einem Fernsehinterview ein geheimes Treffen mit Nasrallah. Er erklärt, dass es seine Aufgabe war, die Details der Verhandlungen über das Atomabkommen (JCPOA) Nasrallah mitzuteilen. Das bedeutet, dass ein offizieller Unterhändler einer offiziellen Regierung unter großem Aufwand und im Geheimen den Führer einer Terrorgruppe trifft, um ihm Bericht zu erstatten. Dieses Treffen veranschaulicht sehr deutlich die Hierarchie innerhalb der Islamischen Republik: Nasrallah steht so weit über einem offiziellen Unterhändler und dem derzeitigen Außenminister, dass Letzterer ihm demütig Bericht erstatten muss.

Diese Realität der Islamischen Republik ist das Resultat ihrer besonderen Entstehungsgeschichte: Eine Regierung, die aus der ungleichmäßigen Assimilation moderner Konzepte in einem zutiefst traditionellen Geist hervorgegangen ist. Eine Regierung, die sich selbst stets als die erste Herrschaft der im Verlauf der Geschichte immer unterdrückten schiitischen Sekte betrachtet.

Ein Blick auf die offiziellen Videos aus dem Kommandoraum des kürzlich durchgeführten Reketenangriffs des Iran auf Israel, unter dem Codenamen „Unternehmen Wahres Versprechen 2“ (وعده صادق) zeigt deutlich, wie die Kommandeure einander ohne jegliche Rücksicht auf Prinzipien ins Wort fallen und nach Beginn der Operation Parolen skandieren. Sie erteilen den Befehl zum Abschuss von Raketen mit der gleichen Herangehensweise, mit der sie in ihrer Jugend Anweisungen zur Vorbereitung von Essenstöpfen bei Trauerversammlungen für den dritten Imam der Schiiten gegeben haben.

Die äußere Form einer Demokratie wurde in dieser Regierung übernommen, doch von Anfang an waren es die vormodernen Denkweisen, die ein paralleles System erschufen und die Entscheidungen trafen. In dieser Regierung ist die äußere Schicht, also der offizielle diplomatische Apparat, lediglich eine Fassade, die dazu dient, die unvermeidliche Konfrontation des „wirklichen Iran“ mit der bestehenden Weltordnung hinauszuzögern.

Selbst innerhalb dieses diplomatischen Apparats wissen alle, dass die wichtigsten Botschafter Irans in der Region (Irak, Libanon, Saudi-Arabien, Syrien und Afghanistan) sowie die Leitung des arabisch-afrikanischen Referats des Außenministeriums nicht auf Vorschlag des vom Präsidenten ernannten Ministers, sondern auf Anweisung der Quds-Einheit der Revolutionsgarden bestimmt werden.

Diese Diskrepanz zwischen der äußeren Erscheinung und dem inneren Kern der islamischen Republik ist etwas, das viele im Westen entweder nicht verstehen oder bewusst ignorieren, in der Hoffnung, durch einen vorübergehenden Kompromiss mit der Herrschaft der Mullahs kurzfristig Kontrolle zu erlangen. Es gleicht dem Versuch, eine unheilbar kranke Person durch die fortwährende Verabreichung von Schmerzmitteln zu behandeln!